前回に引き続き、地域別に都立高入試状況(おもに普通科高校の一般入試状況)を見ていきます。

目次

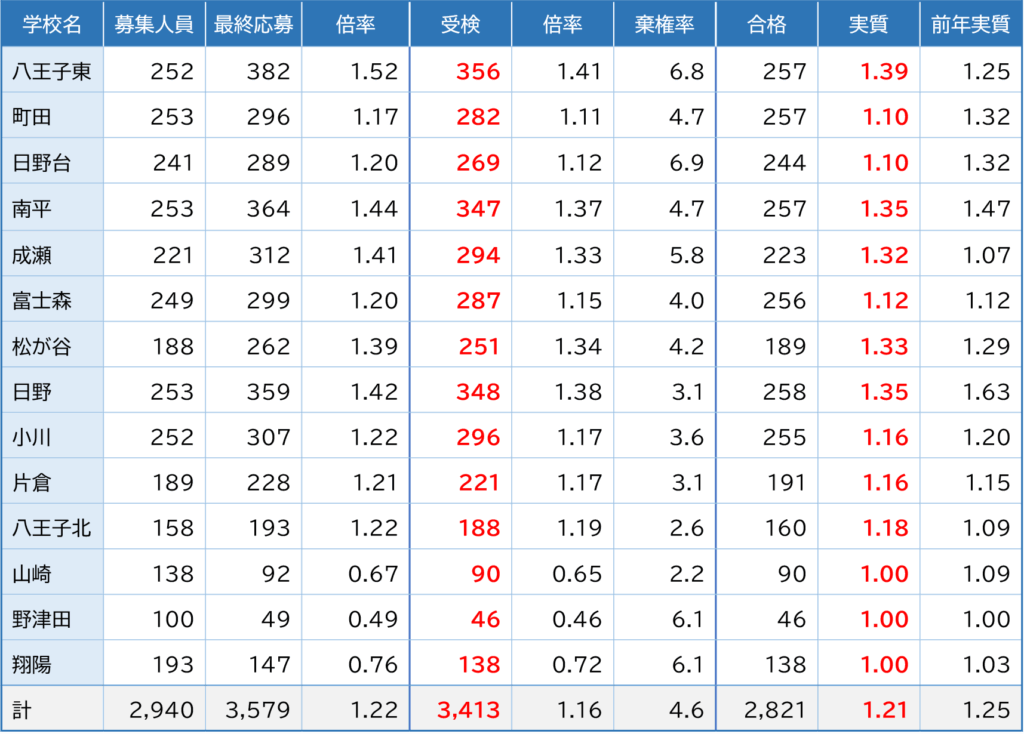

八王子市・日野市・町田市

この地域全体の応募者数は271人7.0%の減となり、私立志向の影響をやや受けた地域といえます。14校中実質倍率がダウンしたのは半数の7校で、不合格者数は前年度より133人18.3%少ない592人でした。八王子市は都立志向の高い地域で応募者数も増加か前年度並みを維持した学校が多く、一部を除き私立志向の影響はあまり見られませんでした。日野市は市部全体の平均と同じくらい私立志向が高い地域です。そのためか市内の3校とも大幅な応募減になりました。町田市は神奈川県の私立高に向かう受験生が多い地域です。成瀬以外は応募減になり私立志向・通信制志向の影響を受けたと考えられます。

八王子東は40人の応募増になり、倍率も1.5台まで上がりました。2023年度、2024年度と低迷していたので今年度は復活した形です。ただ受検棄権者も26人で前年度(22人)よりやや多く、私立高に移動した生徒も増加しました。東京都を代表する進学指導重点校ですが、地理的に幅広い範囲から生徒を集めるという位置になく、地元中心の入試になります。入学生は八王子市と日野市で全体の5割前後を占めており、他地域への流出は多いのものの流入は少ないため倍率も不安定です。

町田は63人の大幅減で応募者数は296人に留まり倍率も1.1倍台に下がりました。応募者数が300人を切ったのは近年ではありません。前年度に応募増(312→359人)になった反動と思われますが、私立志向の影響も強かったようです。八王子学園八王子「文理特選」、推薦入試を復活させた桜美林、拓殖大学第一の応募者が増加しています。町田市内の生徒で約6割を占めており市内中心の入試になります。トップ層は日比谷や八王子東、駒場などに流出しますが、流入は少なく高倍率になりにくい環境にあります。今年度はそれに私立志向も加わり近年にない低倍率になったと考えられます。来年度は倍率アップの可能性が高いので要注意です。

日野台も46人の応募減で倍率が1.2倍台に落ち込みました。応募者数が300人を切ったのは近年ではありません。受検棄権率も3.9%から6.9%にアップしており、私立志向の影響による低倍率と思われます。拓殖大学第一や錦城の推薦応募者が増加しており、それらの私立高に流れた可能性があります。ここ数年進学実績が伸びており、国公立、早慶上理、GMARCHなどの合格者数が増加傾向です。

南平も34人減って1.4倍台に下がりました。応募者数の364人は、この5年間でもっとも少ない人数なので私立志向の影響を受けているといえるでしょう。日野台と競合していますが、本校はそれでも高倍率を維持しています。入学生は八王子市と日野市で全体の6割前後を占めているところは共通しています。しかし本校は京王線を利用して府中市や多摩市からの生徒も多く、昭島市や青梅市、あきる野市が多い日野台との違いがあります。

成瀬の応募者が増加しました。前年度に290人から249人へと41人の減となり不合格者15人の緩やかな入試になったことから、今年度はその反動が現れた形です。応募者数が300人を超えたのは2021年度以来4年ぶりのことで4分の1の受検生が不合格になる厳しい入試になりました。入学生は町田市だけで8割強を占めており市内の生徒中心の入試になります。今年度は町田市の生徒数が増加しているので応募者数に影響したのかもしれません。

富士森はコロナ禍の2021年度入試より募集学級数が毎年のように変わり、応募者数も増減しだして倍率の変動が大きい学校です。しかし今年度は募集学級数も8学級と変わらず、応募者数も前年度(297人)とほぼ同数で、受検倍率と実質倍率はまったく同じでした。競合している翔陽や松が谷、日野が軒並み応募減になっている中で健闘したといっていいでしょう。部活動が活発な学校です。コロナ禍で中断していた地域活動も復活し、以前の活気が戻ってきたようです。

松が谷は38人の応募減ですが、2年間続いた7学級募集から元の6学級募集になったため、倍率は前年度並みを維持しました。応募者数の262人は近年では最も少ない人数で私立志向の影響を受けた結果といえるでしょう。八王子実践や昭和第一学園の推薦応募者が増加しており、これらの私立高に移動したと考えられます。進学指導研究校の指定を受けており、4年制大学への進学指導を強化しています。また外国語コースがあることから国際理解教育にも熱心です。

日野は新校舎が完成する年の2023年度入試に応募者が大幅に増加し(327→401人)、翌2024年度もさらに21人増えた上に学級減(9学級から元の8学級に戻る)が重なって倍率は1.70倍にアップ、受検生の約4割が不合格になる激戦でした。そして今年度は71人の減となり、倍率は2023年度並みに戻っています。従って、今回の応募減は私立志向というより、前年度の高倍率を敬遠した結果といった方がいいかもしれません。しかし、本校を敬遠した受検生の向かう先となる富士森や府中西、片倉などの応募者は増加していないので、同じ都立ではなく私立に向かったといえるかもしれません。併願校としてよく利用される昭和第一学園「総合進学」、八王子実践「選抜」「総合進学」、大成「文理進学」などの推薦応募者が増加しており、これら私学に移動したと考えられます。

小川はほぼ前年度並みの応募数(312→307人)を集め、倍率もほとんど変わらず(1.24→1.22倍)安定した入試が続きました。受検棄権率が若干上がったものの(2.6→3.6%)、私立志向の影響はあまりなかったといえるでしょう。町田市内の生徒中心の入試になり、学力レベルも成瀬と山崎の間に位置していることから受検者層が固定しているようです。ただ市内の生徒数が増加しているのにもかかわらず応募増にならなかった点に私立志向の影響を感じさせます。

片倉もほぼ前年度並みの入試で、応募者数も本校の標準的な人数となり、安定した人気を維持しています。受検棄権率も4.8%から3.1%にやや下がり、私立志向の影響は見られませんでした。部活動が活発で男子の人気が高く、入学生は造形美術コースは9割弱が女子に対し、普通科は男子の方が多いようです。

八王子北の応募者数は2020年度まで220~240人程度で推移していましたが、コロナ禍の2021年度より206→165→208→181→193人と増えたり減ったりする隔年現象が見られるようになりました。今年度は応募増の年に当たりましたが微増で留まり、200人台には届かず私立志向の影響を受けたような応募状況になっています。実質倍率も若干のアップで留まりました(1.09→1.18倍)。地域活動に熱心で、民間企業と連携して八王子市の活性化に貢献しています。

山崎は63人の大幅減で応募者数は100人を切ってしまいました。もともと倍率は低めで全入になることも多くありましたが、これだけ少ない人数になったのは近年ではありません。町田総合と競合しており受検生の行き来がありますが、今年度は同校の応募者も増えていないので、私立志向・通信制志向の影響を受けたものと考えられます。本校は分割募集実施校で後期募集枠は19人でしたが、来年度は全日制の分割募集が廃止されます。従って学級減などなければ一般一次募集の募集枠はその分増加する見込みです。ユネスコスクールの認定を受けているところが最大の特徴です。全学年で環境問題や地域課題の探究活動を行っています。

野津田も私立志向、通信制志向の影響を受けたと考えられます。応募者数は11人の減の49人で募集人員の半数にも届きませんでした。この応募者数は近年でもっとも少ない人数です。不合格者がでたのは7年前の2018年度で以降全入の入試が続きます。

翔陽の応募者数は55人の大幅減で倍率は0.7倍台に落ち込みました。定員割れになったことはもちろん、ここまで下がったことは近年ではなく、私立志向の影響を強く受け、八王子実践、日本大学明誠、八王子学園八王子、昭和第一学園などに移動していると考えられます。地理的に八王子市の受検生中心の入試になり他地域からの生徒が少ないのも倍率が上がらない要因になっているようです。

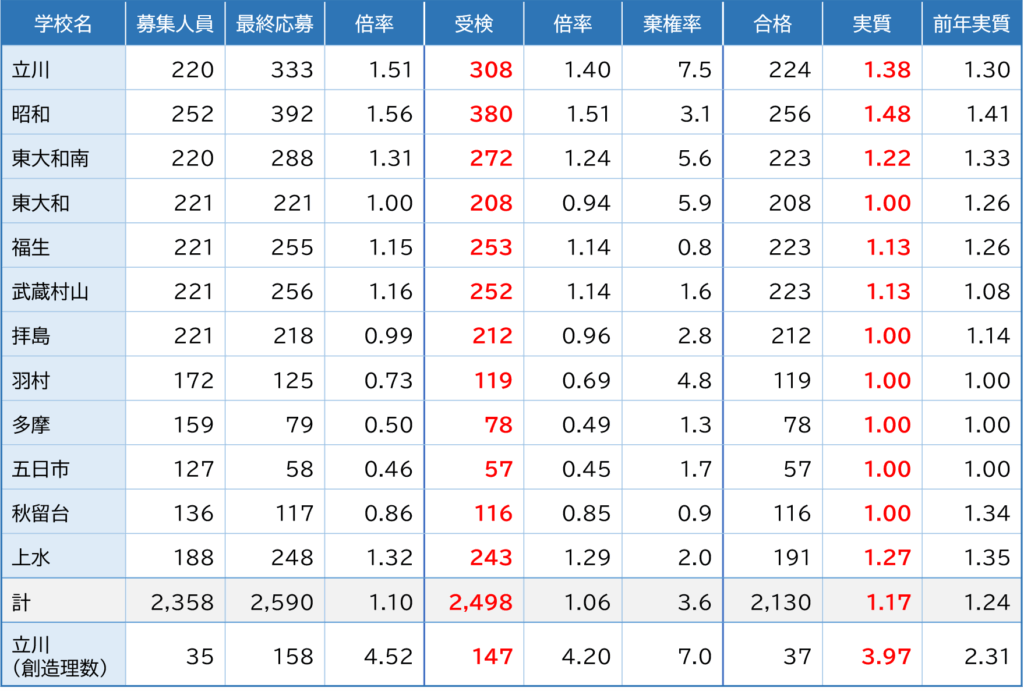

立川市・青梅市・昭島市・福生市・東大和市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市

この地域全体の応募者数は241人8.5%の減となり、私立志向の影響を受けたと考えられます。全都でもっとも都立志向の高い地域ですが、拓殖大学第一、昭和第一学園、東海大学菅生、啓明学園など域内の私立高はいずれも推薦応募者が増加しており、これらをはじめとした私立高や通信制高校へ流れたと考えられます。ただ立川と昭和の2校は応募増とこのような環境の変化の中でも人気は衰えませんでした。上記普通科12校合わせた不合格者数は前年度より156人29.8%少ない368人で、東大和南や拝島、羽村など6校が全入になるという緩やかな入試になりました。

立川は「創造理数科」が開設される前までの応募者数は2018年度より461→406→450→415人と増減を繰り返す隔年現象がありました。しかし開設後の2022年度以降「普通科」は285→310→318→333人と増加傾向が続き、「創造理数科」は147→128→92→158人と安定せず変動が大きくなっています。そんな中で今年度は「普通科」と「創造理数科」を合わせて491人と多くの応募者を集めました。この人数は近年で最多です。国公立大学の合格実績は2021年春に大幅な増加があり以降その水準を維持し、私立難関大学の実績も好調です。今年度の入試では私立志向の影響はなかったといっていいでしょう。

昭和も応募者は13人の微増で倍率も若干アップし人気を維持しました。新校舎が完成する2014年頃から人気が上がりだし、高倍率入試が続くようになりました。それに伴い学力レベルも上昇、以前は東大和南と競合していましたが現在では差が開いています。ただ応募者数は450~480人程度の時もあったことから、この2年間の応募者数は本校としては少なめで私立高への流出を窺わせています。

東大和南の応募者数は16人の微減ですが、300人を切ったのは最近の5年間ではありません。受検棄権者も前年度の8人から16人に倍増し、私立志向の影響を受けたといっていいでしょう。入学生は地元の東大和市を始め立川市、昭島市、青梅市、武蔵村山市、あきる野市などで約7割を占めています。八王子市や日野市、府中市などからも受けに来る昭和より通学圏が限定してことから倍率が伸びにくいのかもしれません。

東大和は72人の大幅減になり倍率は1.00倍、その後受検棄権者が前年度より2人多い13人になり受検の段階で定員割れになりました。本校が定員割れになったのは過去にないと思われます。それだけ私立志向が強く影響したといえるでしょう。昭和第一学園や八王子実践のほか、共学化・校名変更した英明フロンティアにも流れたのではないでしょうか。

福生の応募者数は31人減って255人になりました。2022年度より270~280人程度で推移していたので私立志向の影響と思われます。昭和第一学園や東海大学菅生、東野などの推薦応募者が増加しており、それらの私立高校に移動したと考えられます。2023年度より進学クラスを設置し大学進学に力を入れています。

武蔵村山の応募者数は2021年度にコロナ禍で235人から190人に減少して以降、209→223→244→256人と増加傾向です。2021~2023年度までの3年間全入が続いたことや、前年度の2024年度入試でも不合格者17人という緩やかな入試になったことから、福生からの移動があったかもしれません。看護に関する講座があり看護系専門学校に進学する生徒が多いのが特徴の一つになっています。

拝島は49人の応募減になり、3年ぶりに定員割れになりました。応募者数の218人は最近の5年間では2022年度の210人に次いで少なく、私立志向・通信制志向の影響を受けたものと考えられます。本校も看護系の大学短大専門学校に進学する生徒が多く、1年次より希望者に対する少人数ゼミなどを行っています。

羽村の応募者は減少傾向が続いており、今年度は11人減で125人になりました。しかし7学級募集から6学級に減ったことから倍率は0.68倍から0.73倍へと若干アップしています。ただ定員割れには変わりなく、2020年度入試から全入が続いています。分割募集の実施校で今年度の後期募集枠は17人でした。来年度は全日制の分割募集が廃止されるので、学級減などがなければ一般第一次募集の募集人員は増加する見込みです。

多摩は30人の応募減になり倍率は0.5倍まで落ち込みました。応募者数が100人に達しなかったのは近年ではなく、通信制志向・私立志向の影響を強く受けた結果と考えられます。地理的に通学圏も限定しており幅広い範囲から応募者を集めることが困難です。

五日市は10人の応募増になりましたが、それでも倍率は0.46倍で募集人員の半数にも達していない状況が続きます。多摩同様通学圏が限られており高倍率にはなりにくい環境にあります。しかしその立地を生かしたフィールドワークと2年次からのコース制が特徴となっています。

秋留台は前年度の倍率アップの反動で67人の応募減になり2年前の定員割れに戻ってしまいました。応募者数の117人は近年にない少ない人数で通信制志向・私立志向の影響を受けたと考えられます。またあきる野市や青梅市、福生市、羽村市の生徒数減も関係したかもしれません。

上水は15人の応募減でしたが、2022年度から262→250→263→248人と増減を繰り返しており、今年度は応募減の年であったことから、私立志向による減少とはいえないようです。近隣の東大和南や東大和、同レベル校の小平南、清瀬と軒並み応募減となるなかで健闘したといっていいでしょう。2025年度より海外修学旅行を実施するとのことです。

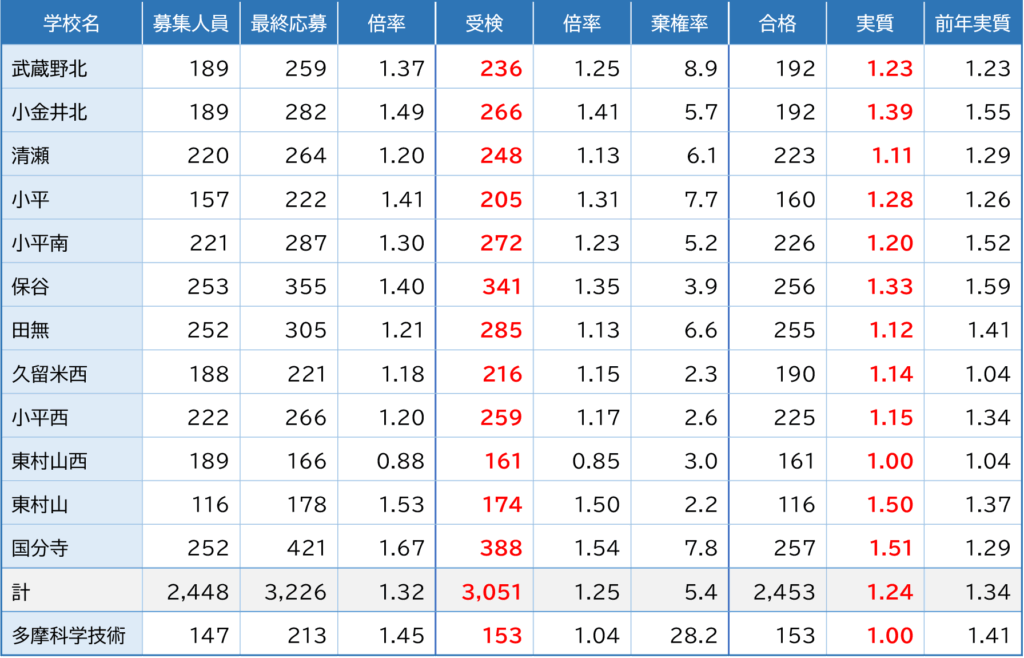

武蔵野市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・西東京市・清瀬市・東久留米市

この地域の普通科高校全体の応募者数は前年度より342人9.6%の減となり、多摩地域でもっとも私立志向による影響を受けた地域といえるでしょう。武蔵野市や国分寺市、小平市などは私立志向の高い地域であるため、多くの生徒が私立高に向かったと考えられます。12校中7校で実質倍率がダウンし不合格者は前年度より248人29.3%減って598人となり全体的に緩和されました。

このような環境の中で武蔵野北の応募者数は前年度(255人)並みの259人で、私立志向の影響は受けなかったように見えます。しかし2020年度からの応募者数は250→305→266→296→255人と増えたり減ったりしており、今年度は増える年であったのにもかかわらず259人で留まったのは私学への流れがあったからかもしれません。入学生は練馬区や杉並区から多くきています。これは通学しやすいことのほかこれらの地域のトップ校西と2番手校豊多摩の間に本校が位置しているからと思われます。

小金井北は35人の応募減になりましたが、これは前年度の高倍率(1.68倍)の反動によるもので、私立志向によるものとはいえません。応募者数の282人は最近の5年間で前年度に次ぐ多い人数で、受検棄権率も6.6%から5.7%に下がっています。競合する調布北の応募者が増加しており本校を敬遠した生徒が移動したようです。新しいユニークな校舎と進学指導推進校としての進学指導強化、東京学芸大学と連携した教員養成プログラムなどが特徴です。

清瀬も2021年度からの応募者数が249→304→277→306→264人と増えたり減ったりしており、今年度は応募減の年でした。従って、私立志向というより例年の動きといっていいかもしれません。しかし併願校として利用される豊島学院や東亜学園、武蔵野大学などの推薦応募者が増加しているので私立志向の影響を全く受けていないとも言えないでしょう。2025年度より制服のモデルチェンジをしています。

小平の応募者は42人減って222人になりましたが、6学級募集から元の5学級募集に戻ったため倍率は前年度(1.40倍)から動きませんでした。今年度の応募者数は最近の5年間では2023年度の215人に次いで少なく、私立志向の影響を受けたものと思われます。人気の高い学校で2021年度までは応募者数260~280人ほどで安定していましたが、2022年度から減少しさらに変動も大きくなりました。これも私立志向による動きなのでしょう。

小平南も人気校ですが、76人の応募減となり1.30倍に落ち込みました。コロナ禍の2021年度も54人の減で男女合わせた応募者数が296人まで減ったので、今年度の私立志向はコロナ禍と同じインパクトを本校に与えたことになります。不合格者は46人で前年度(116人)の半数以下となり、緩やかな入試になりました。

保谷は74人の応募減になりましたが、これは前年度の応募増(364→429人)の反動によるものでしょう。受検棄権率は5.4%から3.9%に下がっています。しかし東亜学園や昭和第一学園、大成、保善、白梅学園など本校とよく併願される私立高の推薦応募者が増加しており、私立志向の影響も無視できません。新しい校舎と台湾への修学旅行、進学指導研究校としての探究活動などが特徴です。

田無も72人の大幅減ですが、2021年度からの応募者数は284→338→368→377人と増加していました。前年度の倍率は1.50倍で受検者の3割100人を超える不合格者(105人)がでており、今年度の応募減はこの反動によるものと考えられます。しかし受検棄権者は2人増えて20人になり、応募者が減っても棄権者は減らず、ここに私立志向の動きが見られました。

久留米西は2022年度からの応募者数が199→231→203→221人と増えたり減ったりする隔年現象があり、今年度は応募増の年でした。受検棄権率も例年並みであることから、今回の私立志向の影響はあまりなかったといえるでしょう。ただ、2021年度入試以前の応募者数は230~250人程度で推移していたことから、コロナ禍をきっかけに通信制高校や私立高校に流出しだしているということはあるかもしれません。

小平西も2021年度から応募者数の増減が激しくなります。2020年度までは300人前後で推移していましたが、2021年度に242人に落ち込み、2022年度もさらに減って228人、受検時は定員割れになり全員合格しました。翌2023年度(286人)、2024年度(313人)と東村山や東村山西などからの移動で増加が続きコロナ前の水準に戻りつつあったものの、今年度は47人減で266人に減ってしまいました。今回の応募減は前年度の倍率アップの反動と思われますが、コロナ以降の通信制志向・私立志向の高まりにより受検者層が薄くなっていることが変動の激しい入試の要因になっているといえるでしょう。

東村山西も2021年度入試から応募者が少なくなります。それまでは230~260人で推移していたのが2021年度から211→157→186→210→166人と200人に達しない年も増えてきました。今年度は前年度の応募増の反動で160人台まで落ち込み受検生全員が合格しました。この5年間で不合格者がでたのは学級減になった2021年度(46人)と2024年度(8人)の2回だけでした。

東村山は12人の応募増になり倍率も1.5倍台上がりました。応募者数は2021年度より177→153→208→166→178人と増えたり減ったりしており、今年度は増加の年でした。それでも2019年度に5学級募集になってからは多少の変動がありながらも一定の人気を確保しており、エンカレッジスクールの中では最も高い倍率になっています。大学進学に力を入れており、進学実績も他のエンカレッジスクールを圧倒しています。2年次から特別進学クラスも設けられています。

国分寺は前年度の応募減、倍率ダウン(1.63→1.45倍)しましたが、今年度は反動もあり56人増と本来の応募状況に戻りました。安定した人気を維持しており、応募者数が300人台で留まったのは最近の10年間で2024年度(365人)と2020年度(397人)の2回だけです。私立志向の高まりの中で健闘しているといっていいでしょう。学校行事や部活動が活発です。その行事目的で志望する生徒も多いようです。

多摩科学技術は私立志向の影響を強く受けた学校といえるでしょう。応募者数は39人減って213人、倍率も1.4倍台まで下がりました。この応募者数と倍率はこの10年間の最低値です。加えて受検棄権者が前年度の37人から60人へ大幅増、棄権率も14.7%から28.2%にアップし、受検倍率は募集人員より6人多いだけの1.04倍にダウン、その6人を水増し合格としたので前代未聞の全入になりました。もともと東京高専や東京科学大科学技術との併願者が多く、棄権率も10~16%程度と高めで推移していましたが、今年度は10ポイントほども一気に上がりました。ここまで下がると来年度の入試では応募増は必至なので注意しましょう。

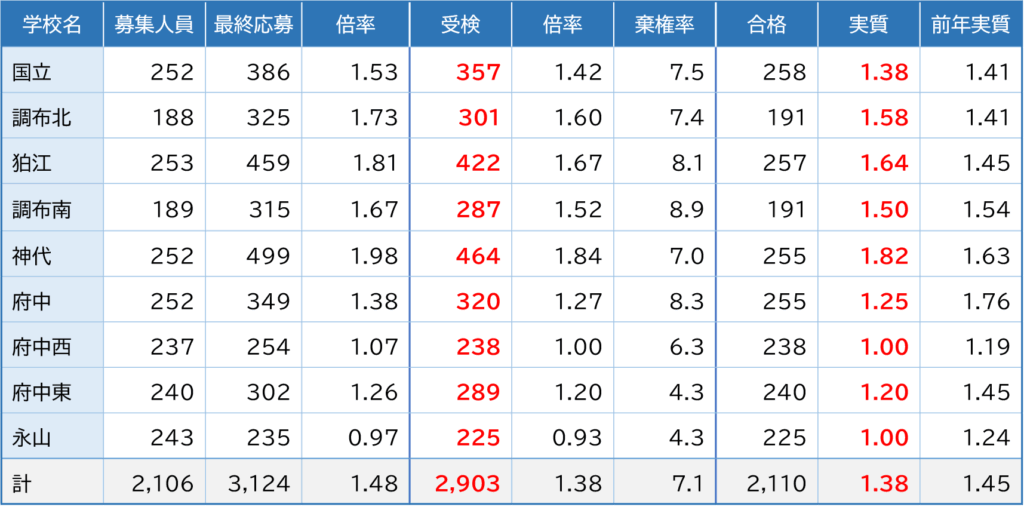

三鷹市・府中市・調布市・国立市・狛江市・多摩市

この地域全体の応募者数は前年度より180人5.4%の減で留まり、三鷹市や調布市、狛江市など私立志向の高い地域であるのにもかかわらずその影響はあまり目立ちませんでした。上記の表の実質倍率をみると国立と調布南は前年度並み、調布北、狛江、神代はアップしており中堅上位層は好調でした。しかし府中、府中西、府中東、永山の4校はダウンし府中西と永山は全入になるなど受験者層の違いで明暗が分かれました。地域全体の不合格数は793人で前年度より164人17.1%の減ですが、国立~神代の5校は578人から679人へ約100に増え、府中から永山までの4校は379人から114人へと3分の1に減っています。

国立はほぼ前年度並みの応募者数(393→386人)を集め、倍率も1.5倍台(1.56→1.53倍)を維持しました。しかし、2020年度までは420人以上の応募者を集めていたことから300人台が2023年度より3年間続いた(372→393→386人)のは異例といってよく、私立志向の影響を受け続けているといえます。早稲田実業や中央大学附属、明治大学付属明治、国際基督教大学など難関大学附属校と併願するケースが多いようです。多摩地区から優秀な生徒が集まってきますが、進学実績だけでなく学校行事や部活動にも熱心なのが特徴で文化祭や第九の演奏会など大人顔負けの行事もあります。

調布北は27人の応募増で倍率が1.7倍台にアップ、応募者数の325人はこの5年間では2022年度の326人に次ぐ多い人数です。応募者が増加したのにもかかわらず棄権者は減って棄権率は9.4%から7.4%にダウン、不合格者は110人で3年ぶりに3桁となり受検生の3分の1強が涙をのむという私立志向を感じさせない選抜状況でした。駅から遠く、通学の便はそれほど良いといえませんが、調布市、三鷹市、府中市からの入学生が全体の5割強を占め、約8割の生徒が自転車で通学しています。オーストラリアへの語学研修や台湾への修学旅行など国際理解教育に特徴があります。また進学指導推進校として進学指導にも力を入れており国公立大学の合格者数は増加傾向になっていて実績が上がっています。

狛江の応募者数は前年度(460人)とほとんど変わりませんでしたが、9学級募集から元の8学級に戻ったため倍率はアップ、受検生の4割に該当する165人の不合格者がでる激戦でした。応募者数の459人は本校としては多い方の人数で受検棄権率もほとんど動かなかった(8.7→8.1%)ことから私立志向の影響は受けなかったといえるでしょう。町田市からの入学生が多く全体の3割を占めています。ほかに世田谷区や八王子市などからも受けに来るなど通学圏が広いところも人気を支えています。本校も古くから国際理解教育に熱心で台湾への修学旅行やオーストラリア短期交換留学などさまざまな行事が用意されています。

調布南も応募者数は微減で留まり倍率は1.6倍台を確保し、受検生の3分の1が不合格になる厳しい入試が続きました。受検棄権率も10.7%から8.9%へと下がっており、本校も私立志向の影響は受けなかったといえるでしょう。

神代は43人の応募増で1.98倍、不合格者は200人を超え(209人)、受検生の4割強が不合格になる激戦でした。応募者数は2022年度より469→487→456→499人と増えたり減ったりしており、今年度は応募増の年でした、受検棄権率も8.8%から7.0%へと微減となり本校も私立志向の影響は受けなかったよです。標準服はありますが制服はなく普段は自由で、校舎もできたばかりです。通学の便が良いことから調布市や三鷹市、府中市のほか世田谷区、杉並区など23区からも多くの受検生が受けに来ます。

府中は人気校で毎年激戦になりますが、今年度は69人の応募減に学級増(7学級から8学級へ増学級)が加わり倍率は1.3倍台に下がりました。受検棄権者は2人増え棄権率は6.5%から8.3%に上がりました。不合格者数は前年度(169人)より100人以上減って65人、実質競争率は1.2倍台まで下がり本校としては近年にない緩やかな入試になりました。併願校としてよく利用される昭和第一学園、大成、八王子実践、駒場学園などの推薦応募者が増加しており、私立志向の影響を受けたものと考えられます。

府中西は34人の応募減で1.07倍、受検棄権者が大幅に増加(6→16人)し受検者数は募集人員より1人多いだけでした。その1人を水増し合格として合格させたので不合格者はゼロという近年ない緩やかな入試になりました。本校も私立志向の影響を受けたといっていいでしょう。

府中東は59人の応募減で前年度の1.50倍から1.26倍にダウン。受検棄権者は13人で前年度と同数だったものの応募者数が減った分棄権率は上がりました(3.6→4.3%)。不合格者数は前年度(108人)より半減(49人)し、4年ぶりに緩やかな入試になりました。今回の応募減は前年度の100人を超える不合格者を出した厳しい入試の反動もありますが、応募者数は最近の5年間ではコロナ禍の2021年度(253人)に次ぐ少ない人数なので私立志向の影響もあったと思われます。

永山は前年度の応募増(260→303人)の反動で68人減り0.97倍と定員割れになりました。そこからさらに受検棄権者が10人(前年度は8人)でて受検倍率は0.93倍。4年ぶりに全入になりました。応募者数の235人は2021年度の205人に次ぐ少ない人数なので、本校も私立志向の影響を受けたものと考えられます。