前回に引き続き地域別に都立高入試状況(おもに普通科高校の一般入試状況)を見ていきます。

この地域全体の応募者数は252人7.6%の減で,他地域と比べると減少率は低いものの私立志向の影響を受けています。私立志向の高い文京区や豊島区があることから影響を受けやすく,上記の学校の中で実質倍率が上がったのは北園だけでした。不合格者は前年度より270人26.6%少ない744人でした。

竹早の応募者数はほぼ前年度(313人)並みでしたが,募集学級数が6学級から7学級に増えたため倍率ダウン,不合格者88人と6年ぶりに100人を切って本校としては緩やかな入試になりました。今回は増学級のため私立志向の影響はあまり受けなかったようですが,男女別募集から男女合同募集への移行に伴って2024年度から応募者数が減り制度変更の影響は受けているといえます。しかし来春は元の6学級募集に戻る可能性が高いので,倍率アップの可能性があり要注意です。

北園は2019年度から応募者の増減が激しくなり倍率も上下する入試が続きましたが,2023年度から落ち着き,この3年間は応募者450~460人程度で安定しています。竹早と同様,進学指導推進校の指定校で海外学校間交流推進校も共通ですが,伊那市と連携した森林保全のプロジェクトやドイツ公認のパートナー校になっているなど他校にはない特徴もあります。進学実績も竹早には一歩及ばないものの上昇傾向です。文京区,豊島区ほど私立志向が高くない板橋区の入学生が多いのも安定的に受検生が集まっている要因のひとつかもしれません。

文京も男女別募集から男女合同募集の影響を受けた学校で,2024年度入試より急激に応募者数が減少しました(495→408人),今年度は私立志向の影響も重なりさらに27人減って,最近の5年間でもっとも少ない応募者数に落ち込んでいます。コロナ禍の2021年度入試でも応募者が減少(436→397人)しましたが,今年度はその時以上の変動といえます。不合格者数は前年度より20人少ない64人で実質倍率も1.22倍にダウン,本校としては近年にない緩やかな入試になりました。

豊島は応募者が40人の減となりましたが,これは私立志向の影響というより前年度高倍率(2.27倍)の反動といった方がいいかもしれません。それでも倍率は2倍を超え受検棄権率も下がり(8.2→6.4%)高い人気ぶりを示しました。校舎はできたばかりで施設設備が充実しているところ,理数教育推進校の指定を受け科学に力を入れているところ,またGMARCHや日東駒専の実績が伸びているところなど魅力の多い近年急激に伸びてきた学校です。

向丘も人気校で激戦校でしたが,今年度は私立志向の影響を受け応募者は93人の大幅減となり倍率も1.5倍台に落ち込みました。応募者数347人はこの5年間でもっとも少ない人数です。しかも受検棄権率も5.0%から8.6%にアップし,相当数の生徒が私学に流出したと考えられます。不合格者は95人で前年度(195人)より半減,増学級だった2023年度と同じ本校としては緩やかな入試でした。併願校としてよく利用されるSDH昭和第一や東京成徳大学の推薦応募者が増加しており,これらの私学に流れているのではないかと思われます。

高島も私立志向の影響を受けたといえます。応募者数は53人減,倍率は1.0倍台に下がりました。受検棄権率も2.8%から5.1%に上がり多くの生徒が私学に移動したと考えられます。ただ,定員割れになった2021年度(0.98倍)より倍率は高く,コロナ禍ほど大きな影響は受けませんでした。部活動が活発で部活をやりたいために志望する受検生も多いことから,コロナで制限されたときよりは今回の方が軽微で済んだのではないでしょうか。併願校として利用される保善や東洋女子の推薦応募者が増加しています。

板橋の応募者数は33人減の315人でしたが,これは前年度の倍率アップの反動が大きかったといっていいでしょう。本校を敬遠した生徒は大泉桜に移動したようで同校の応募数は17人増加しました。ただ受検棄権率が3.4%から5.4%にアップしており私立志向の影響もみられました。しかし校舎が新しいことなどで人気はあり応募倍率は1.43倍と高倍率を維持しています。

大山の応募者数は4人減で留まりましたが,1学級減で募集したため倍率は0.61倍から0.72倍にアップしました。応募者数が100人を超えなかったのは近年ではありません。また4年連続で定員割れとなり不合格者がいない入試が続いています。分割募集を実施しており,今年度の後期募集分は20人でしたが,来春は全日制の分割募集が廃止されるので,学級減がなければ第一次募集の募集人員は増加する見込みです。

飛鳥は応募倍率は1.0倍台と1倍を超えたものの受検棄権者が10人を超え受検時は定員割れとなり全員合格するという入試が2年続きました。男女合同選抜になった2024年度より応募者が減少しています。単位制普通科はもともと男女合同募集でしたが学年制の普通科も同様になり男女枠の制限がなくなったことから板橋などに移動したのかもしれません。国際理解教育が特徴で,女子サッカー部も有名です。そのせいか入学生は女子の方が6割以上と多くなっています。

板橋有徳は22人の応募減で定員割れになりました。応募者数の155人は最近の5年間では前年度の188人に次ぐ多い人数です。従って今回の応募減は前年度の倍率アップの反動によるもので私立志向の影響とはいえないかもしれません。ただ併願校としてよく利用される京華商業の推薦応募者は増加しています。

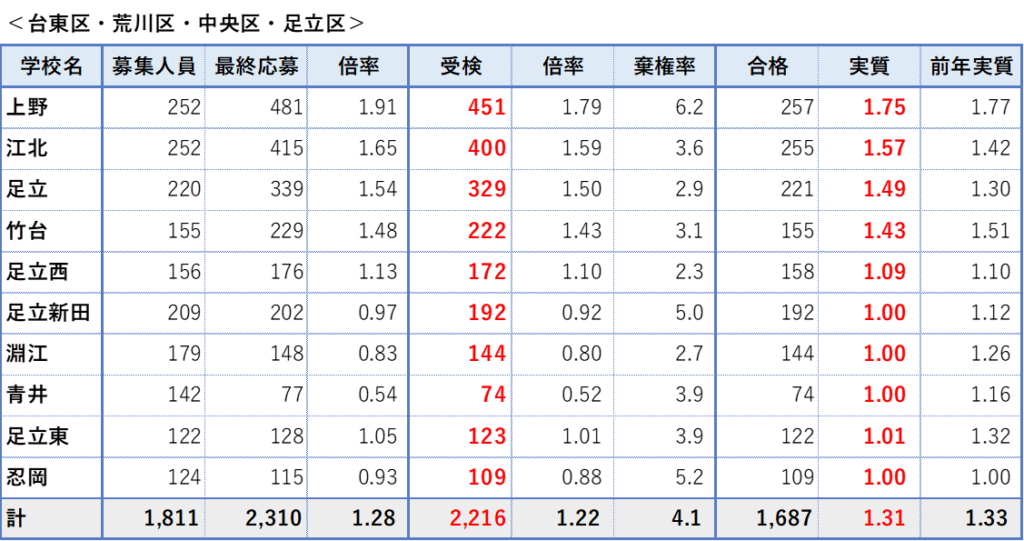

この地域全体の応募者数は前年度より298人11.4%の減となり私立志向の影響を受けた地域といえます。しかし台東区,荒川区,足立区の生徒数が減少していることも応募減の一因なっているといえるでしょう。人気の高い上野,江北,足立,竹台と足立西,足立新田,淵江,青井,足立東,忍岡との倍率差が大きく,足立西からの6校で全体の応募減の9割に該当する267人を占めており,これら中堅層がより私立志向の影響を受けました。その結果,上記の表の足立新田から下では不合格者はほとんど出ませんでした。

上野は私立志向の影響がまったく感じられません。応募者数は10人の微減でしたが倍率は本校の標準的な倍率1.9倍台を維持,しかも受検棄権率は8.4%から6.2%にダウンし棄権者も減りました。大正時代に創立された名門校で昭島市の昭和と並んで東京都からも支援されており,2023年度からは進学指導推進校の指定を受けています。その結果,国公立大学や難関私立大学への実績も増加傾向で人気は不動のようです。

江北は応募増,1.65倍にアップしました。2021年度にコロナ禍によって応募者数は322人まで減りましたが,翌2022年度より増加傾向に転じ,2023年度は481人1.90倍の高倍率を記録,前年度の2024年度はさすがに敬遠されましたが,今年度は400人台に戻り高い人気ぶりを示しました。受検棄権率も6.5%から3.6%に下がり,本校第一志望者が増えたことを示しています。不合格者は145人で受検生の4割弱が涙をのみました。来春は応募減が予想されますが,一定の人気は確保するでしょう。

足立も私立志向の影響は感じられず,この3年間応募者は330人台で安定しています。倍率こそ2024年度の7学級から8学級への増学級でダウン(1.31倍)したものの,今年度は元の7学級募集に戻り1.5倍台に復活しました。校地は広大で校舎も新しく,大学進学に力を入れていることから一定の人気を維持しているようです。

竹台は新校舎完成が完成する1年前の2020年度入試から急に倍率が高くなりました。以降,募集学級の増減が頻繁にあったものの応募者は増加していきます。ピークを迎えたのは2024年度で280人,倍率は1.53倍になり受検生の3分の1が不合格になる激戦でした。そして今年度は51人の応募減でしたが7学級から6学級への募集減に吸収されて倍率は1.48倍の高倍率を維持し,不合格者67人で受検生の3割が涙をのんでいます。従って,今年度の応募減は前年度の高倍率の反動といえますが,私立併願校の岩倉や中央学院大学中央(商業)の推薦応募者が増加していることから,本校を敬遠した生徒はこれら私立高に移動したと考えらえます。

足立西は竹台の影響を受け,2022年度から応募者がそれまでの200人台から180人前後と減少しています。今年度もほぼ前年度並みで1.1倍台が続きました。通信制志向に加わり私立志向も高まりましたが,本校の応募者数は表立った影響は見られていません。しかし私立志向は来春以降も一層高まっていくと考えられるので,大きな改革などがない限り2021年度以前の高倍率にはならないかもしれません。

足立新田の応募者は41人減で3年ぶりに定員割れに戻りました。併願校として利用される安部学院や京華商業などの推薦応募者が増加しているので私立志向の影響を受けた結果と考えられます。受検棄権率も2.8→3.3→5.0%と上昇傾向です。分割募集の実施校で後期募集枠は13人ですが前期募集で欠員が生じたため33人の募集数に増えました。来春は分割募集が廃止されるので,学級減がなければ本校の募集人員は増加する見込みです。

淵江は81人の大幅減,これは前年度の倍率アップの反動と私立志向・通信制志向の高まりによる結果と考えられます。応募者数の144人はこの5年間でもっとも少ない人数です。ここも分割募集の実施校なので,来春は学級減がなければ一般第一次募集の募集人員は増加する見込みです。

青井も前年度に64人の応募増(105→169人)となり5年ぶりに不合格者がでるという本校にとっては厳しい入試状況でしたが,今年度はその反動がありました。しかし応募者数は半減し倍率も0.5倍台に落ち込んでいます。地域の生徒数減の影響もあると思いますが,墨田区に平日コースのある通信制高校立志舎があり,本校との併願者が多いことからこのような通学タイプの通信制高校に流出したのかもしれません。

足立東の応募者数は34人減って128人,受検棄権者が増えて5人になり(前年度は1人)受検者数は募集人員を1人上回る123人でした。ここも分割募集実施校のため水増し合格はだせず1人不合格になっています。エンカレッジスクールという特徴のある学校のため,淵江や青井のような低倍率にはなっていませんが,コロナ禍の2021年度のように応募者数が100人を切ったこともあるので,今後も倍率は安定しないでしょう。

忍岡の応募者数は2021年度より121→143→121→130→115人と増えたり減ったりする隔年現象がみられます。今年度は応募減の年にあたり倍率は1倍を切りました。毎年受検棄権者が5~8人程度いるので,この5年間で不合格者がでたのは2022年度だけという緩やかな入試が続きます。

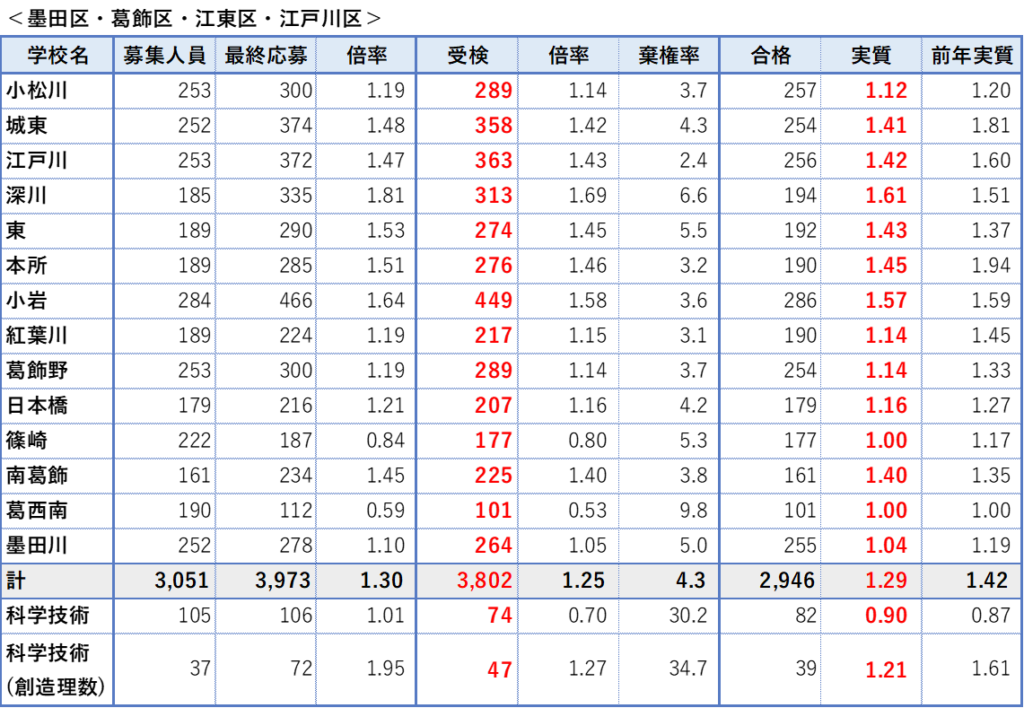

この地域全体の応募者数は前年度より686人14.7%の減ともっとも減少幅が大きく,私立志向の影響を強く受けた地域といえます。また江東区と江戸川区の生徒が減少していることや,普通科の枠が狭く毎年高倍率になる激戦区であり変動しやすい環境にあったこと,そしてこの地域から他地域への流出は多いものの流入は少ないという事情も応募減の要因になっていると思われます。普通科14校中9校で実質倍率がダウンし,不合格者数は前年度より466人35.2%少ない856人と全体的に緩和されました。

小松川の応募者数は21人減って300人になりましたが,この応募者数は最近の5年間でもっとも少ない人数です。2022年度までは350人以上の応募者数を集めていましたが,2023年度から増えたり減ったりする隔年現象の動きを見せ始めました。今年度は減少する年でしたが地域の生徒減とともに私立志向の影響も受け大幅な減になったと思われます。併願校として利用される東洋や国学院,淑徳巣鴨などの推薦応募者が増加しています。

城東は9学級募集から元の8学級募集に戻りましたが,前年度の高倍率(1.91倍)の反動もあり応募者数は168人の大幅減で倍率も1.4倍台に下がりました。応募者数が300人台まで減ったのは3年ぶりです。やはり地域の生徒数減と私立志向の影響が大きいと思います。小松川と競合関係にあり受検生が相互に行き来しますが,今年度は両校とも大幅な応募減になっていることからも私立高に流出したことを窺わせています。

江戸川も応募者は61人減って372人と400人を切りました。応募者数が300人台でとどまったのは最近の5年間ではありません。地元江戸川区中心の入試になるため地域の生徒数の増減に応募者数も左右されるようです。また,深川と競合しており同校への移動と今年度は私立志向も加わり大幅な減少に結び付いたと考えられます。ただ不合格者数は受検生の3割に該当する107人でているので楽な入試になったとは言えません。

深川は前年度の応募減(357→318人)の反動で17人の微増,倍率は1.8倍台に上がり,受検生の4割近くが不合格になる激戦でした。応募者数は2021年度より357→338→357→318→335人と増減を繰り返しており,今年度は応募増の年でしたが,2023年度のように350人台に上ることはありませんでした。ここに地域の生徒数の減少と私立志向の影響を感じさせます。外国語コースを併設しており普通科の生徒も海外研修やオンライン英会話に参加することができます。

東の応募者は26人減の減ですが7学級から元の6学級募集に戻ったため倍率は1.43倍から1.53倍に上がりました。2025年度より制服のモデルチェンジがあったものの応募者増に結び付きませんでした。江東区と江戸川区の生徒だけで入学生全体の8割程度を占めており,生徒減の影響を受けた形です。また,受検棄権率も3.5%から5.5%に若干アップし私立志向の影響も受けたようです。

本所は人気校で高倍率激戦になることが多い学校です。今年度は94人の大幅な応募減で倍率は2.01倍から1.51倍に急降下しました。前年度は受検生の約半数が不合格になる激戦であったためその反動といえます。加えて入学生の約3割を占める足立区の生徒が減少してること,併願校として利用される共栄学園や錦城学園の推薦応募者が増加していることから私立志向の影響も受けたと思われます。

小岩も人気校で高倍率入試が続きます。今年度も前年度並みの応募者数を集め1.6倍台を維持しました。受検棄権率も前年度と同じ3.6%だったので私立志向の影響もほとんどありませんでした。入学生の約半数は地元江戸川区からの生徒ですが,生徒減の影響もなかったようです。前年度高倍率だった本所からの移動があったのかもしれません。

一方で紅葉川は60人の応募減となり倍率は1.1倍台に落ち込みました。応募者数の224人はこの5年間でもっとも少ない人数です。地元江戸川区からの生徒で約7割,江東区から約2割とほとんどの入学生がこの2地域からの生徒です。それだけに生徒数減の影響を強く受けたといっていいでしょう。

葛飾野も45人の応募減で1.1倍台にダウンしました。前年度の倍率アップの反動が現れた形です。入学生は地元葛飾区から5割強,足立区から2割強ですが,足立区の生徒数が減少していること,さらに受検棄権率も2.0%から3.7%にややアップしたことから私立志向の影響も受けたといえます。男子の人気が高く入学生は男子の方が多いという普通科高校では少ない方の学校です。

日本橋は2022年度からの応募者数が306→271→239→216人と減少傾向で,近年でもっとも少なかった2018年度の228人をも下回る少ない人数になりました。中央学院大学中央や共栄学園,錦城学園などの推薦応募者が増加しており,それらの私立高に流れたと考えられます。本校は分割募集実施校で今年度の後期募集枠は10人でした。来年度は全日制の分割募集が廃止されるので,募集学級減がなければ一般第一次募集の募集人員は10人分増加する見込みです。

篠崎の応募者数は80人の大幅減,0.8倍台の定員割れとなり受検生全員が合格しました。全入は4年ぶりのことです。地元江戸川区からの生徒で入学生の9割弱を占めており,生徒数減の影響を強く受けた形です。また受検棄権率も2.2%から5.3%に上がっていることから私立志向の影響も受けたようです。

南葛飾の応募者数は微増(226→234人)で,倍率は前年度(1.40倍)とほぼ同じ1.45倍でした。受検棄権者も前年度と同じ9人で,今年度の私立志向の影響はあまり受けなかったようです。通信制高校と競合する関係にありますが,それも選抜状況には現れていません。分割募集実施校で今年度の後期募集枠は10人でした。

一方で葛西南の応募者数は83人の大幅減となり倍率は0.5倍台まで落ち込みました。応募者数112人は近年でもっとも少ない人数です。通信制高校への流れとともに,受検棄権率が2.6%から9.8%に上がったことから私立志向の影響も受けたと考えられます。

墨田川は45人の応募減,倍率は1.1倍台にダウンしました。入学生は足立区から約2割,江東区と江戸川区から合わせて3割となっており,生徒減の影響を受けたものと考えられます。上野,江戸川,深川と周辺地域に都立の人気校が多いことから倍率が上がりにくく変動もあります。

科学技術「科学技術科」は25人の応募減で1.01倍,さらに受検棄権者が32人と3割を超えたため受検倍率は0.7倍までダウンしました。これは都立産業技術高専との併願者が合格者すると本校を受検しないためで,毎年棄権率が高いのが本校の特徴です。それにしてもここまで下がったことは近年にはなく私立志向の影響も少なからずあったといえるでしょう。「創造理数科」は1.95倍で高倍率を維持。「科学技術科」合格に回った生徒もいました。