2025(R7)年度の都内国立大学附属・私立高の入試がどのように行われたのか見ていきましょう。

目次

国立大学附属校の状況

最初に都内の国立大学附属校の状況から見ていきましょう。

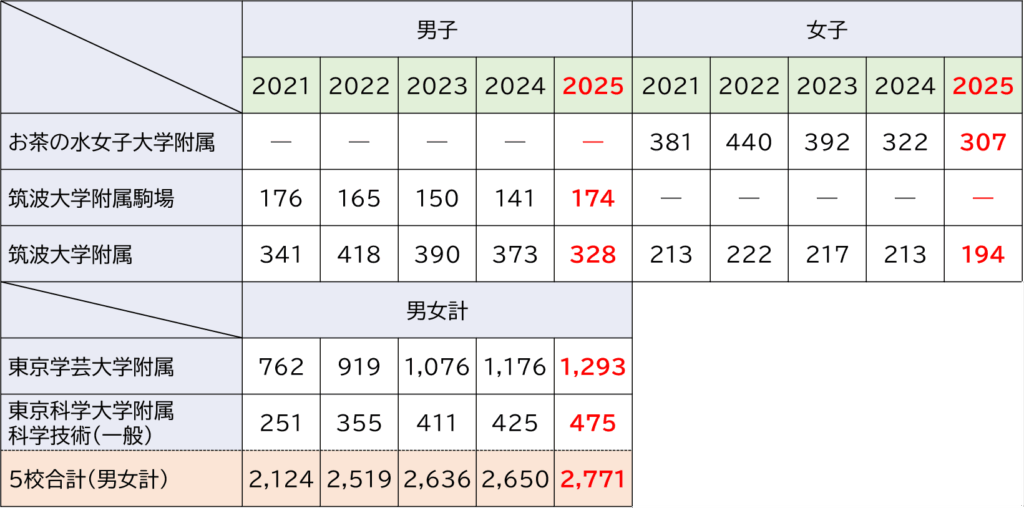

次の表にあるように、5校合わせた応募者数は東京学芸大学附属と東京科学大学附属科学技術の2校が増加傾向のため、全体の応募者数も増えています。しかし他の3校の動きはさまざまで、応募者数に関しては国立大附属校として共通した傾向がみられるわけではありません。

しかし、合格者数は多くの学校で増加傾向にあります。これは国立大附属が以前のように学力トップ層が強い志望をもって受験する特別な学校ではなく、公立私立高を含め合格した学校の中から進学先を選ぶ受験生が増えていることを示しています。これは公立高校の台頭や私立高の授業料支援制度の拡充による私立志向の高まりなどにより、三者が同じ土俵で選択されるようになってきたからです。

<都内国立大学附属校の応募者数の推移>

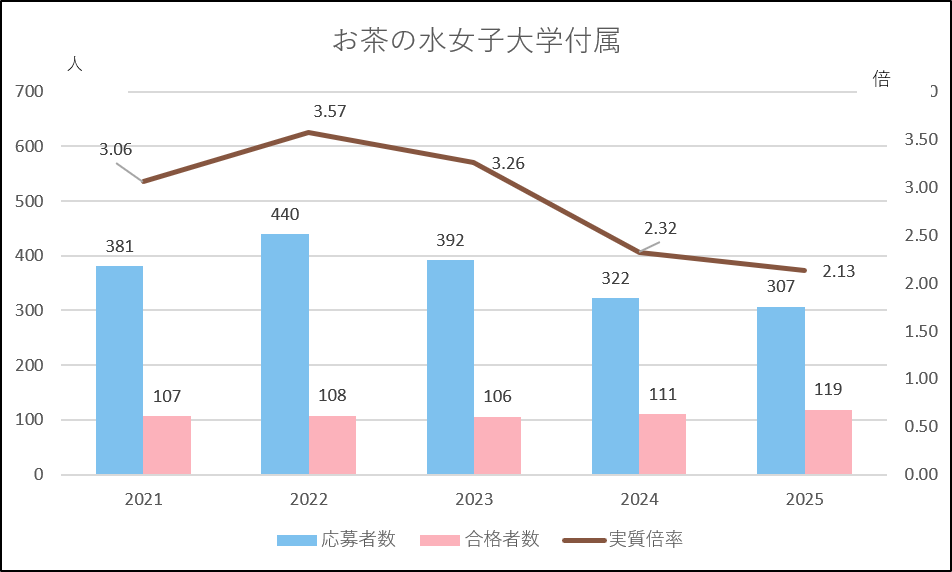

お茶の水女子大学附属

お茶の水女子大学附属の応募者は減少傾向で、逆に合格者数は増加傾向です。その結果、実質倍率は下がり続け、2025年度は近年にない低い倍率になりました。受験生の共学志向が同校のようなトップ校にも影響しているのかもしれません。

2026年度も募集人員約60人、入試日2月13日、検査科目5科で実施します。今年度の反動で志願者が増えるのか、共学志向の波には勝てないのか注目されます。

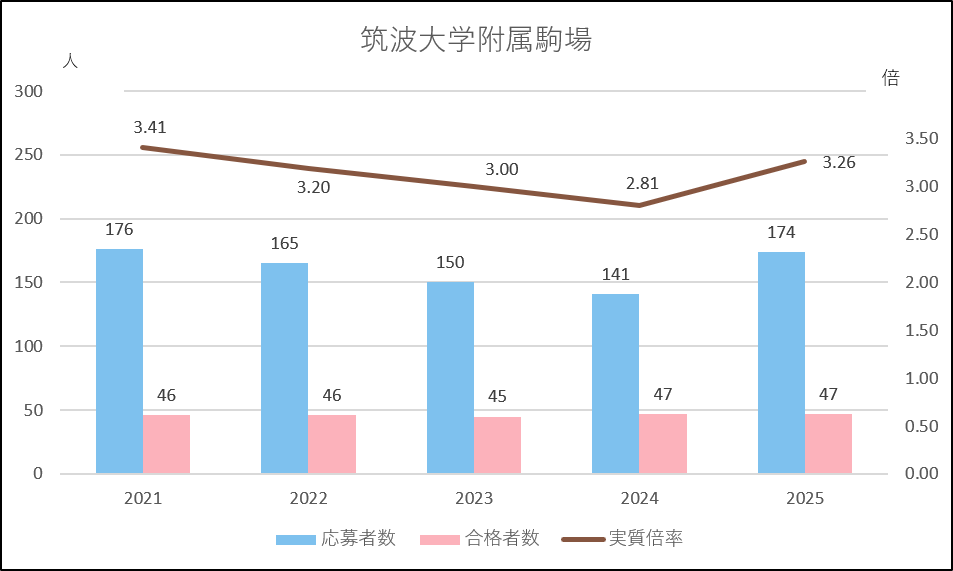

筑波大学附属駒場

筑波大学附属駒場は応募者数が減少傾向にありましたが、2025年度は増加に転じ、人数は2021年度並み。実質倍率は2022年度の水準まで戻りました。ただ、表にはありませんが、受検棄権者が9人から21人へと倍以上に増えています。筑駒のような最高峰の学校でも他校に進学する生徒が増えているのは、冒頭でふれた近年の入試傾向を象徴しているような動きです。

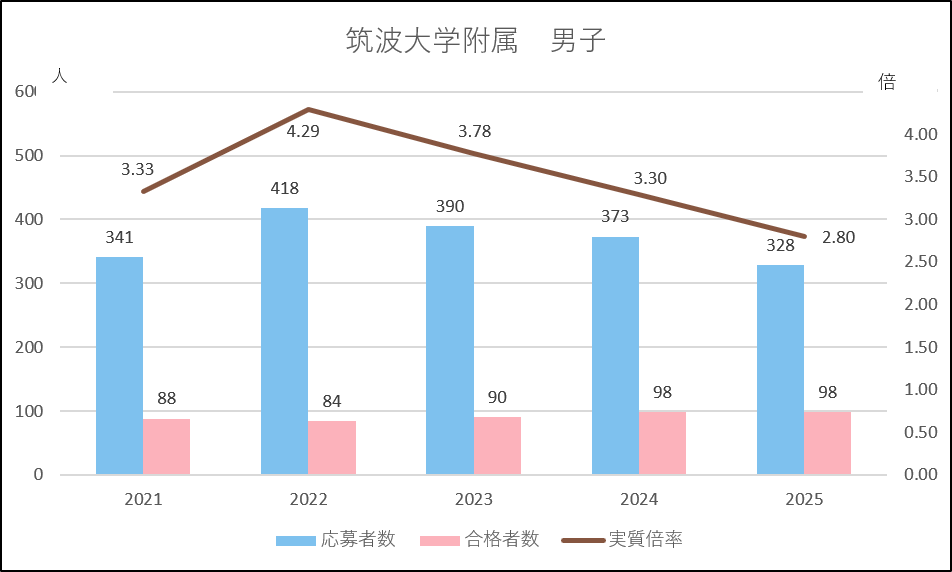

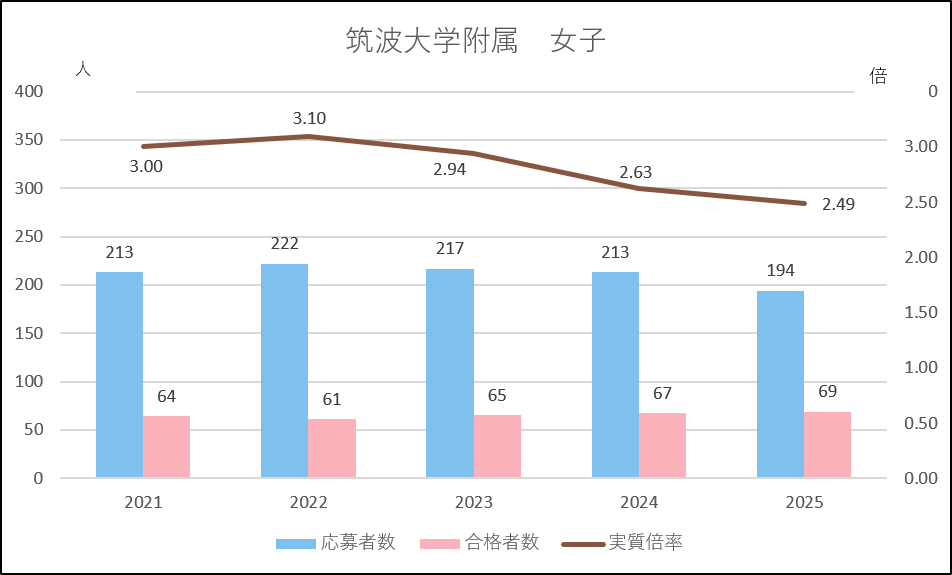

筑波大学附属

筑波大学附属は男子の応募者の減少傾向が続いています。しかも合格者は前年度並みに多いままでしたから、実質倍率はついに3倍を割り近年でもっとも緩やかな入試になりました。

女子も応募者は200人を割った一方で合格者は増加したことから、実質倍率は男子同様近年でもっとも低くなりました。

ここまで下がると来年度は応募者が増加する可能性が高いと予想されます。

なお、2026年度も募集要項に変更はありません。募集人員80人(帰国生3人程度含む)、入試日2/13、検査は国数英社理の5科、英語にはリスニングがあり、選考は各科60点満点に調査書点80点を加えた380点満点で行われます。

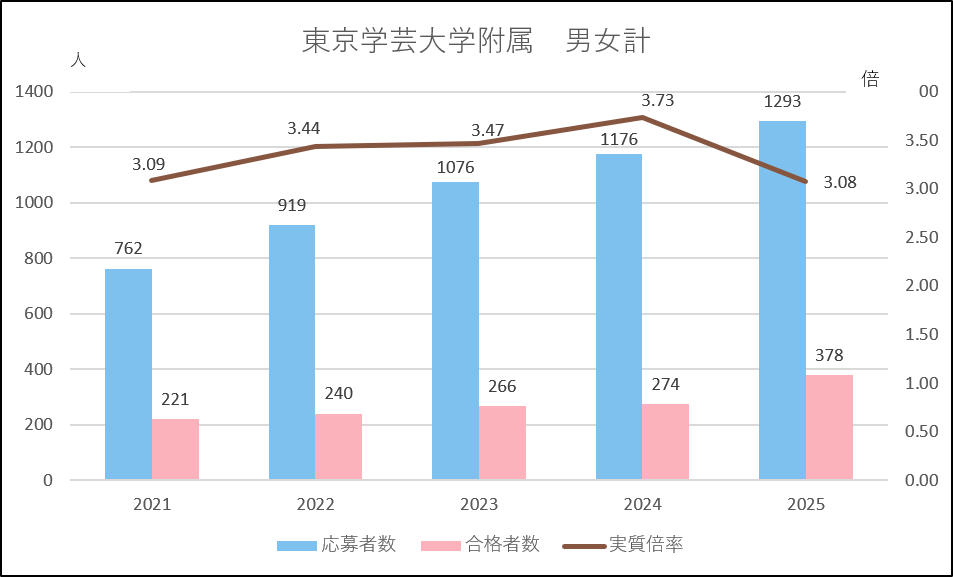

東京学芸大学附属

東京学芸大学附属の応募者は増加傾向が続いており、今年度も約1割増で1,300人に迫る多くの人数を集めました。しかし合格者を増やしたことから、上昇傾向であった実質倍率が下降に転じ、コロナ禍の2021年度と同じ水準まで下がりました。

例年、合格発表後に出していた繰り上げ合格を、入学辞退者を見込んで先に出したような形です。

なお、2026年度も募集要項に変更はありません。一般生は募集人員120人、入試日2/13、検査は国数英社理の5科で、選考は各教科100点満点に3年間の評定を100点満点に換算し、その合計点600点満点で行われます。

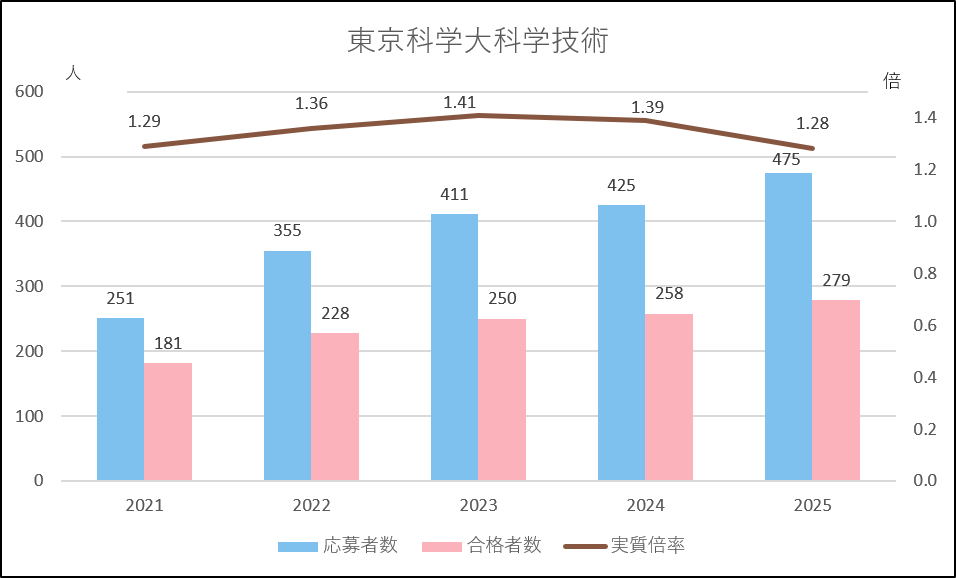

東京科学大学附属科学技術

東京科学大学附属科学技術も応募者は増加傾向が続いています。また、他の国立大附属と同様に合格者も増やしており、実質倍率は1.2倍台に下がりました。

当初、2026年4月から大岡山キャンパスへ移転する予定でしたが、校舎建設の工期が遅れることから、移転が2027年4月に1年延びています。従って、2026年度入試では田町キャンパスとしての最後の募集となり、入学生は高2から大岡山キャンパスに通学することになるので、これを前提として志望校選択をする必要があります。

2026年度入試では、推薦入試の出願資格に変更があります。従来の「中学3年間の9教科の評定平均が4.0以上」が「3年次の9教科合計36以上」に変わります。双方ともオール4程度というレベルは変わらないものの、3年次のみの基準になったことから、3年生で頑張れば出願資格が得られるので、チャンスが広がることになります。

一般入試の募集人員は推薦入試(推薦Ⅰ各科12人以内、推薦Ⅱと合わせて72人)を含めて200人で、検査日は2/13、検査科目は国数英(国英は各100点、数は150点満点)の3科で実施されます。

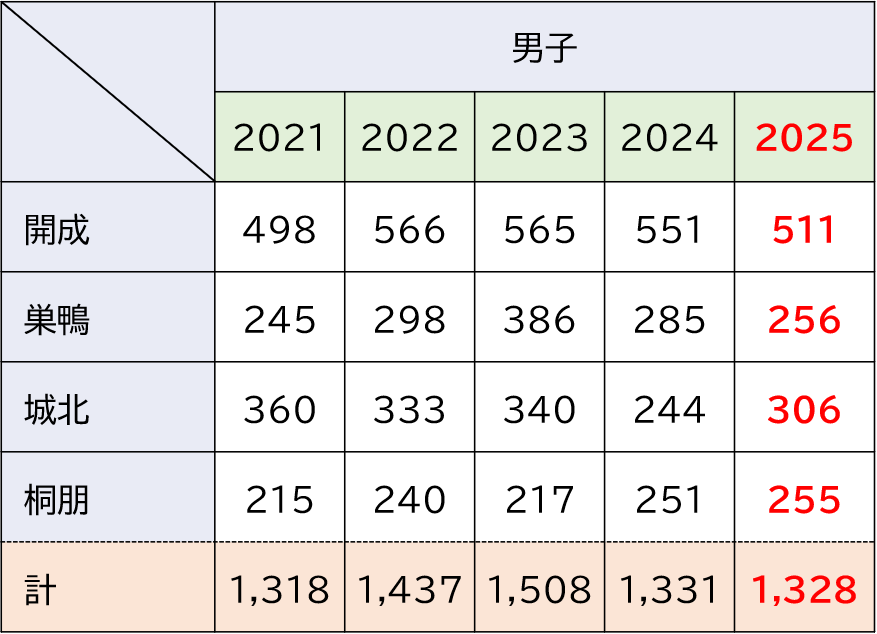

男子難関進学校の状況

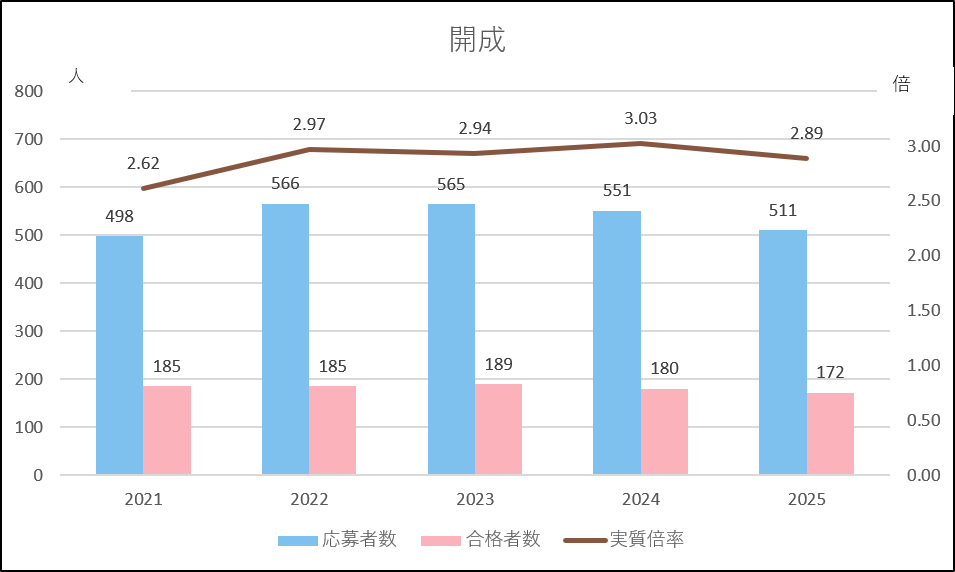

開成

開成は前年度に実質倍率がやや上がり、3倍を超えたことが影響したのか、応募者数が微減となり実質倍率も下がりました。ただ、本校としては標準的な入試といえ、安定した人気を得ているといえます。

2026年度も入試の大きな変更はなく、募集人員100人、検査日2/10、検査科目は国数英社理の5科で行われます。

開成中学校・高等学校HP

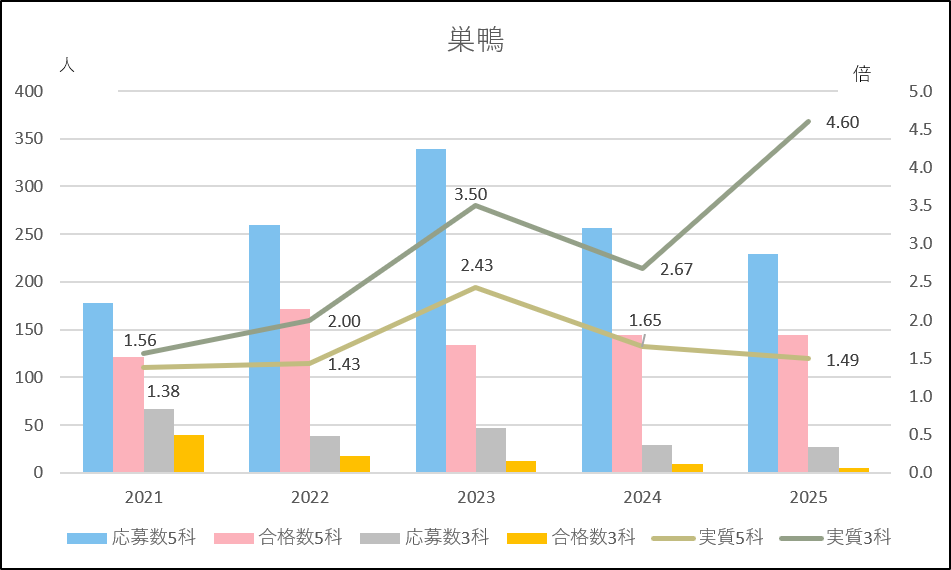

巣鴨

巣鴨は5科型による合格者を約80%から約85%へ引き上げ、3科での合格者の枠を縮小しました。しかし、5科の応募者は前年度よりさらに減り、実質倍率も1.4倍台まで下がっています。一方で3科の合格者は5人のみとなり、実質倍率は4倍台に急騰、5科との差が拡大しました。3科入試で合格するのはかなり難しい状況であるといえるでしょう。

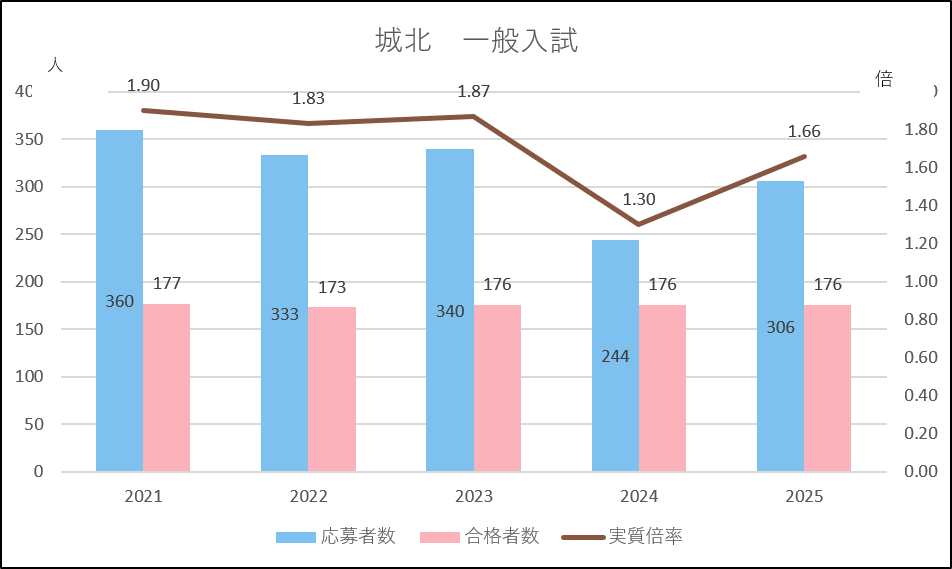

城北

城北は前年度の応募減、実質倍率ダウンの反動がありましたが、それでもこの5年間では2番目に少ない応募者数と低い実質倍率で、まだ本来の入試状況に戻ったとはいえないでしょう。2025年度入試の合格点(一般)は157点でした。合格点は2022年度より183→170→171点と推移しており下降傾向ですが、300点満点中6割程度を目標にするとよいでしょう。また、推薦不合格者の一般入試再受験者は合格点に近い場合優遇されるので、第一志望であれば推薦入試からの挑戦を考えましょう。

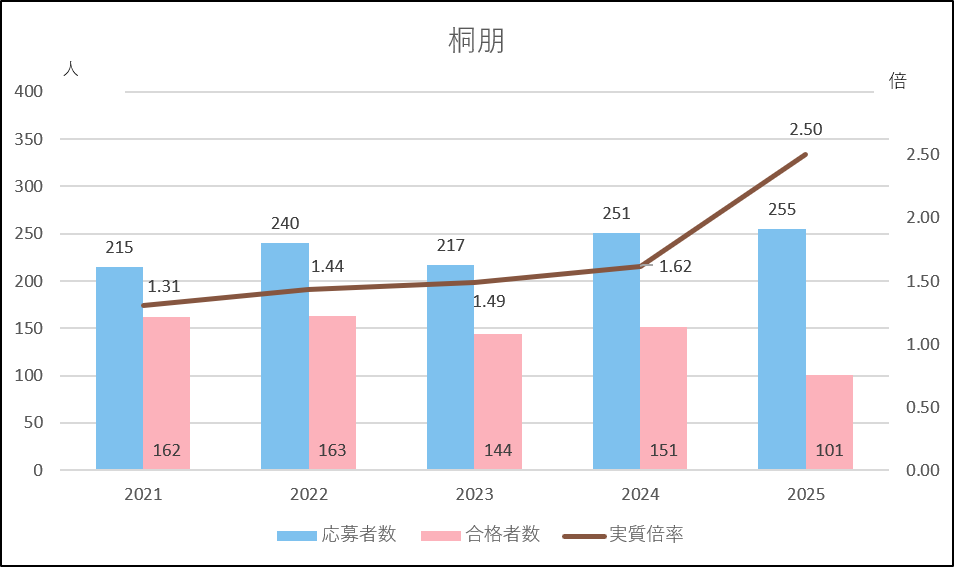

桐朋

桐朋の応募者数は前年度まで増えたり減ったりする隔年現象がありました。今年度は応募減の年でしたが、ほとんど変わらず前年度並みで留まりました。多摩地区からの応募者が増加したということなので、もともと公立志向が高かった同エリアが私立志向の高まりによって本校にも影響を及ぼしたようです。

しかも、中学校からの進学者が多かったのか合格者を絞っており、実質倍率は急騰し厳しい入試になりました。このため、来年度の入試では応募減になりそうです。

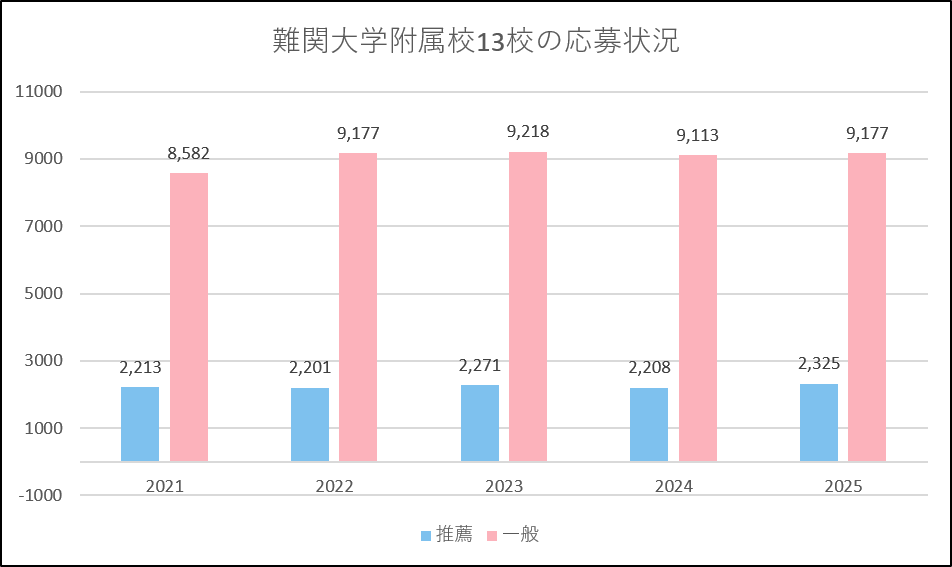

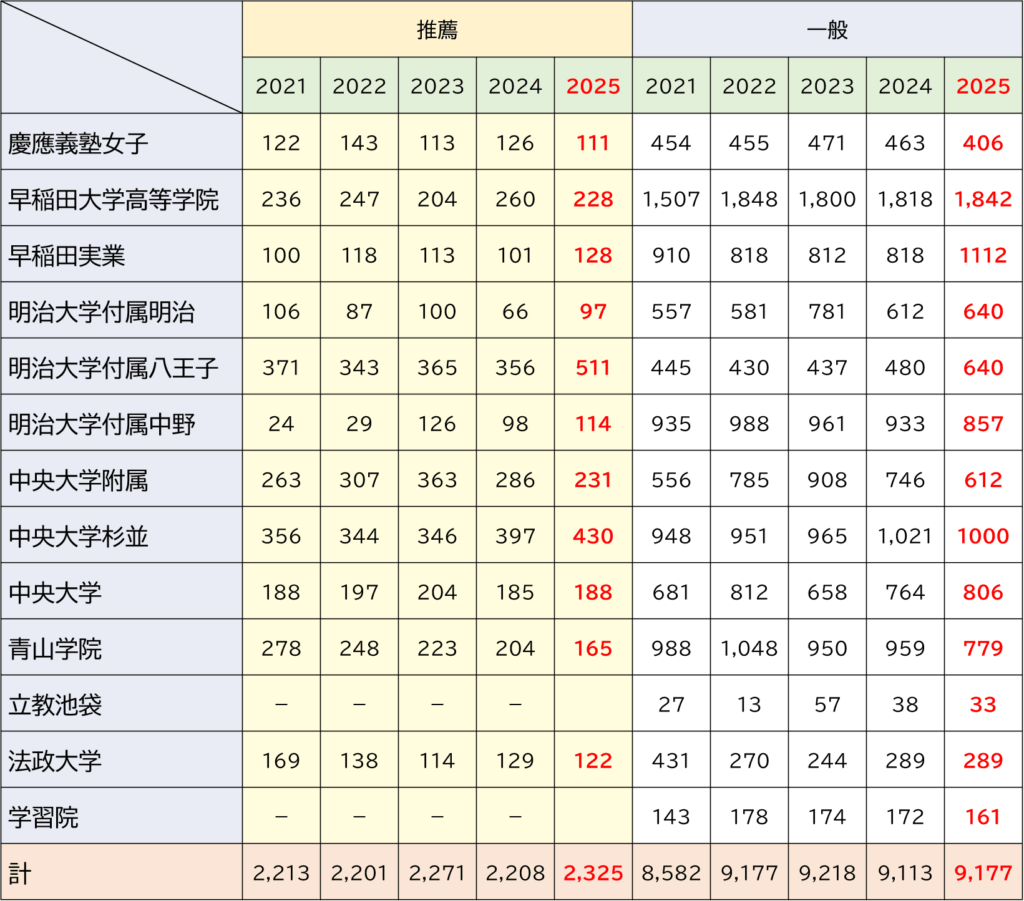

難関大学附属校の状況

次に大学附属校の状況を見ていきましょう。この13校は一般入試で併願優遇制度を導入していないため、大量の不合格者が出ている学校です。13校合わせた応募者数をみると、コロナ禍により2021年度は一般入試が減少したものの、翌年から増加し以降同じような人数で推移しています。2025年度は東京都の私立高校授業料支援制度の年収の制限がなくなったことから都立高入試の倍率が過去最低を記録し、私立志向の入試になったといわれていますが、これら難関大学附属校に関してはその影響を受けたとはあまり言えないようです。

しかし、推薦入試においては2,300人を超え、この5年間でもっとも多くの応募者数になったことから、私立志向の影響は推薦入試の方に及んだといえるでしょう。

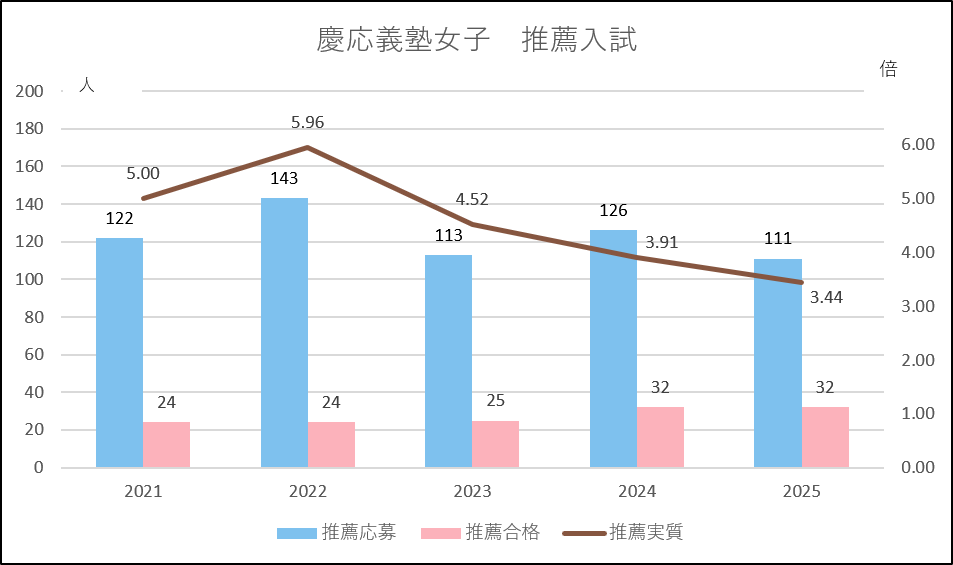

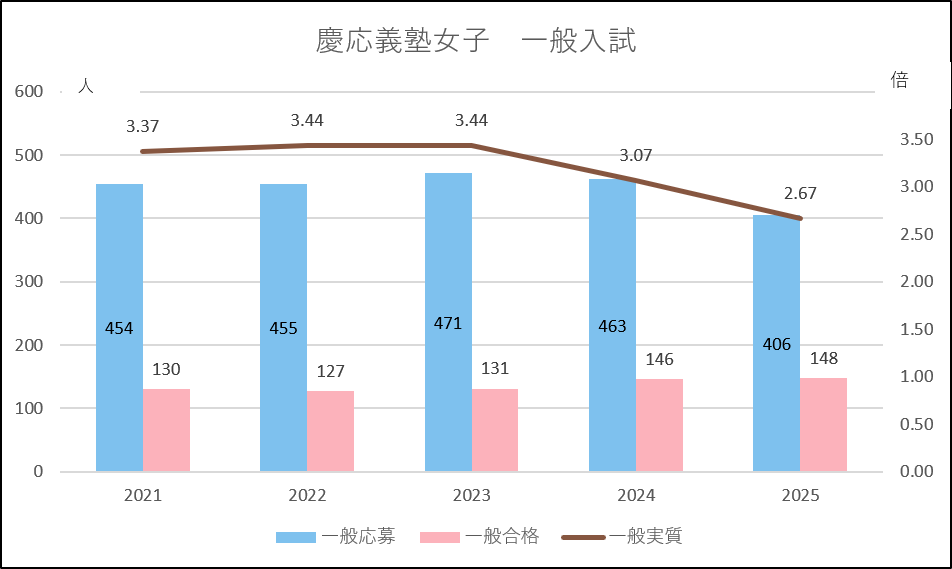

慶應義塾女子

慶應義塾女子は推薦入試、一般入試ともに応募減となり、この5年間でもっとも少ない人数になりました。また実質倍率も下降傾向が続き、こちらも最低倍率になっています。特に一般入試は合格者が増加傾向にあり2倍台に落ち込みました。先に触れたお茶の水女子大学附属のように、近年の共学志向の波はこのようなトップクラスの学校も受けざるを得ないようです。

2026年度は募集要項に大きな変更はなく、募集人員は推薦30人、一般70人、入試日は推薦1/22、一般2/10、検査は推薦は適性検査と面接、一般は国数英と作文を実施します。

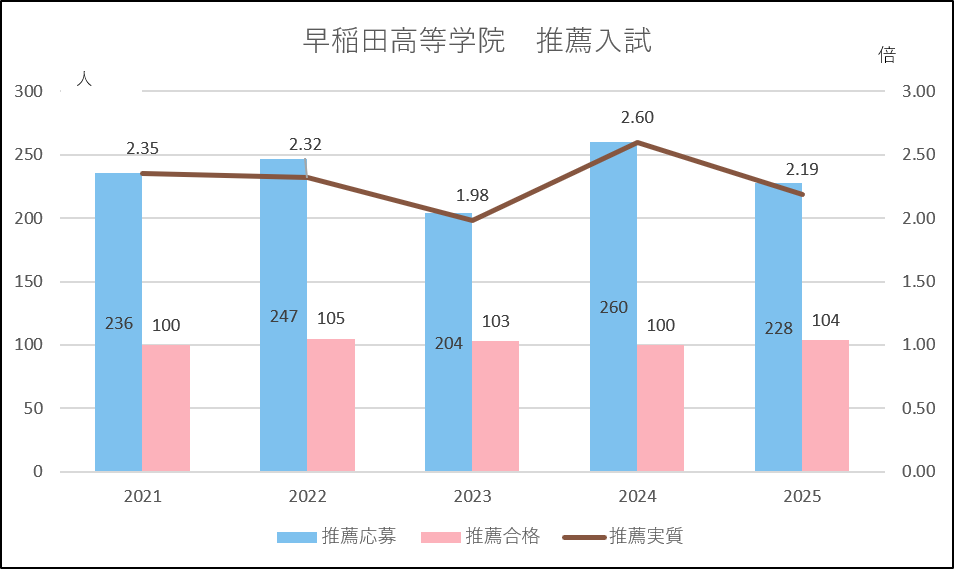

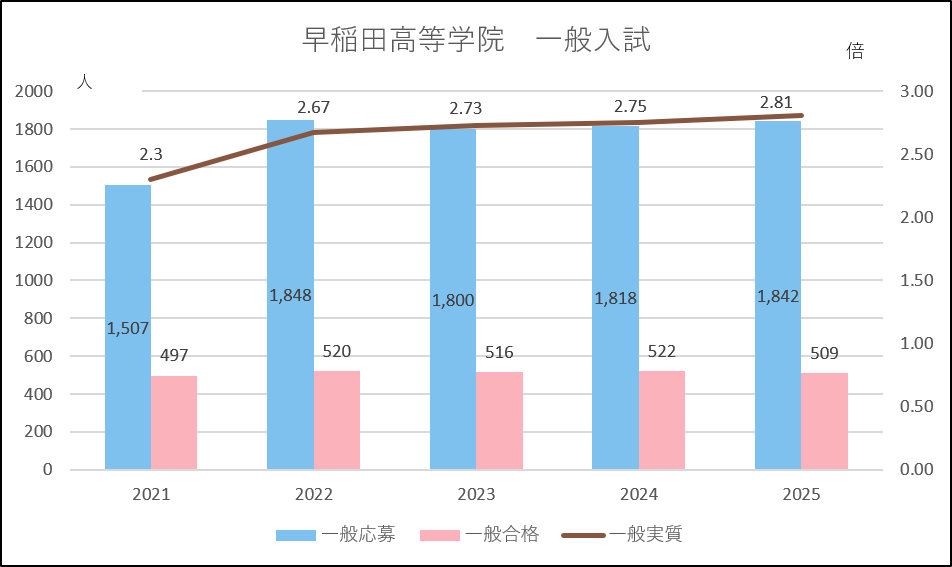

早稲田大学高等学院

早稲田大学高等学院の推薦入試の応募者数は、ここのところ増えたり減ったりする隔年現象のような動きになっています。合格者数は大きな変動がないので実質倍率は応募者数の増減により上下しています。

一方で一般入試は比較的安定していますが、実質倍率は少しずつ上がってきています。今年度は最近の5年間の最高倍率を更新しました。

同じ男子校でも進学校と異なり、大学附属校の人気は衰えていないようです。

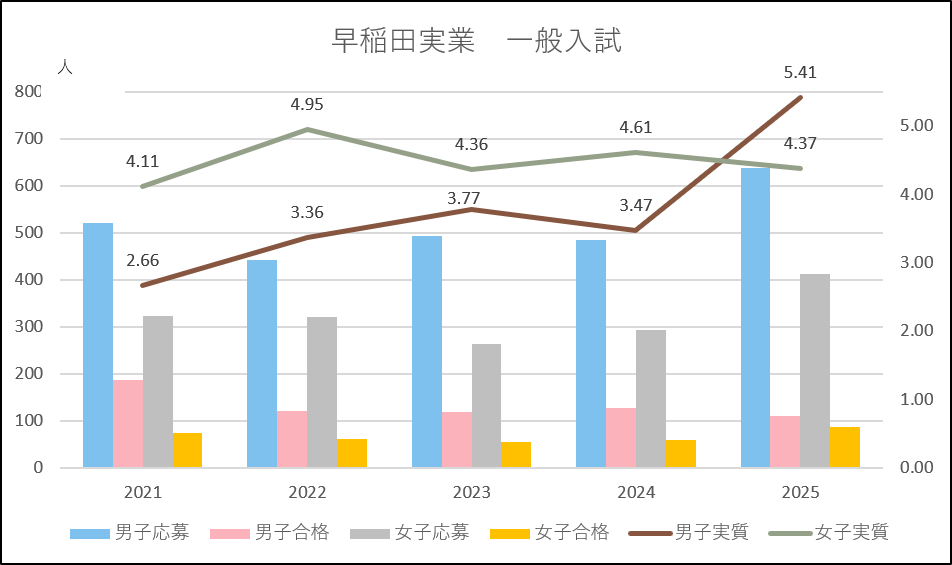

早稲田実業

早稲田実業は2025年度に募集人員を男女同数にしたことから、女子の応募者が増加(男子3割増、女子4割増)しました。しかし女子は合格者を増やしたため実質倍率はややダウン。一方で男子は合格者を絞り、実質倍率は5倍台まで上がりました。この結果、例年女子の実質倍率が高い状況から男女逆転し男子の方が厳しくなりました。来春は男子の応募者が減少し、やや緩和される可能性があります。 2026年度は推薦入試の出願基準が変更になります。これまでは内申3学年計94(平均3.5)以上でしたが、3年9科34(平均3.8)と3年生の内申のみが対象になります。なお一般入試は今春と同じ、募集人員男女各45人、検査日2/10、検査科目は国数英の3科で行われます。

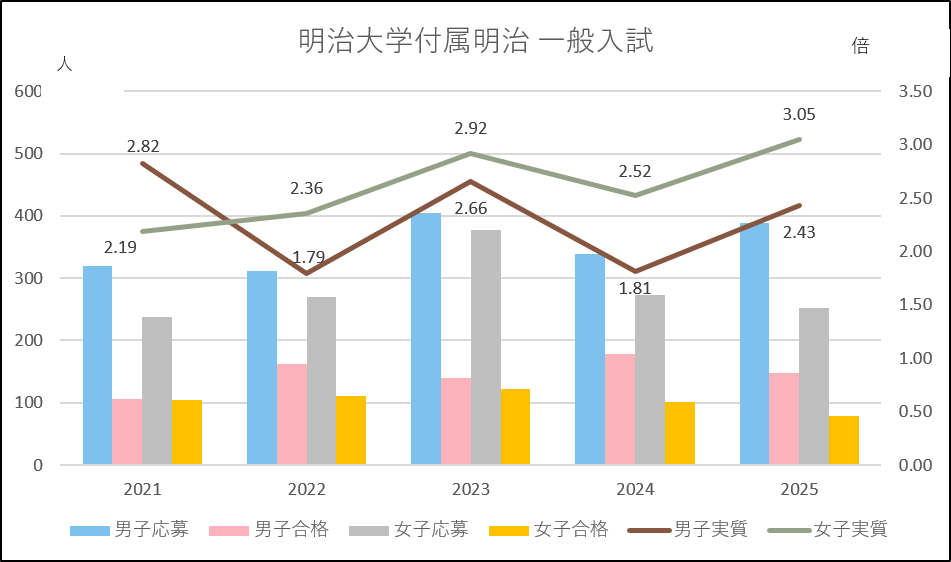

明治大学付属明治

明治大学付属明治の男子の応募者数は増えたり減ったりしています。また、合格者数は応募者数が増えた年は絞り、減った年は増やしていることから、実質倍率が大きく上下します。今春は応募増、合格者減の年で実質倍率は2023年度並みに上がりました。女子も応募者数には増減がありますが、合格者数は2年連続で絞っており、今春は3倍を超え厳しい入試になっています。

募集人員は男女同数ですが、例年男子の合格者多いため、女子の厳しい入試状況が続いています。

2026年度入試も大きな変更なくおこなわれます。推薦不合格者の一般再受験者は合格ボーダーラインで5点の加算優遇があります。

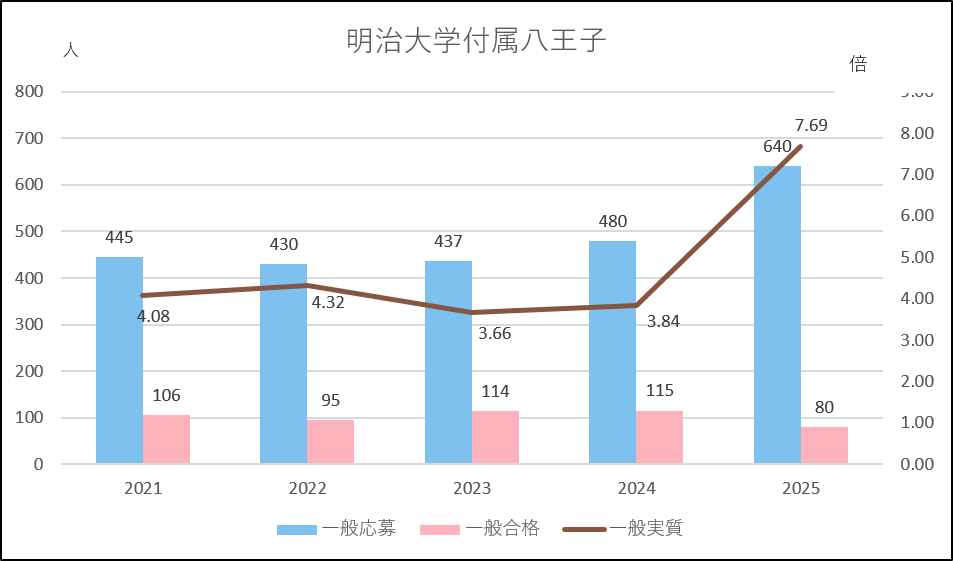

明治大学付属八王子

明治大学付属八王子は校名変更の効果が現れたのか、一般入試の応募者が約3割の大幅増になり、しかも合格者を絞ったことから実質倍率が急騰し7倍を超える激戦になりました。

2026年度入試での大きな変更点はありませんが、世田谷区の日本学園が明治大学付属世田谷と校名変更し男女共学で募集を開始します。一般入試日は本校と同じ2/11なので影響を受けそうです。また今春の激戦の反動も予想されることから来年度の応募者は減少すると見込まれます。

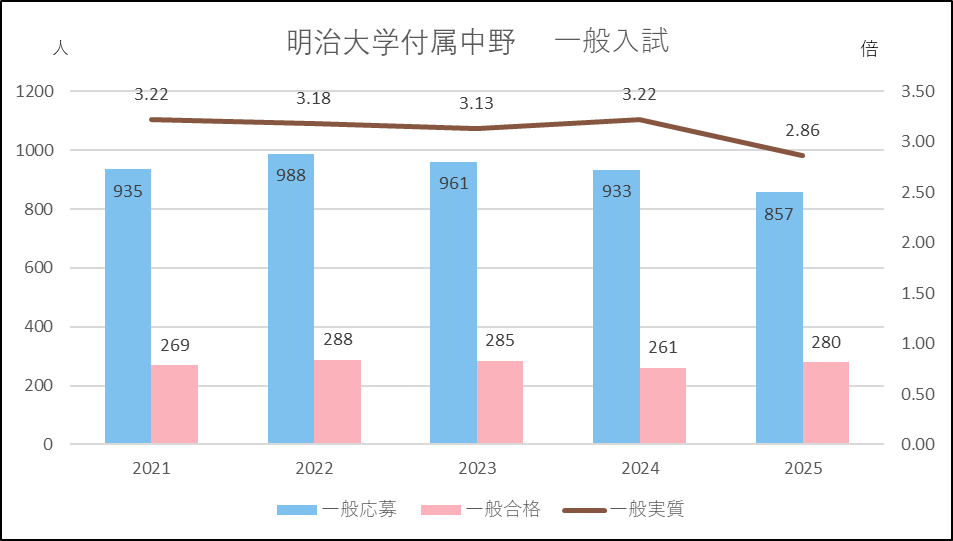

明治大学付属中野

明治大学付属中野は1割弱の応募減となりました。明治大学付属八王子や明治大学付属明治に流れたのかもしれません。応募者数は800人台とこの5年間でもっとも少なくなりました。また合格者を前年度以上にだしたことから実質倍率も2倍台に下がり,こちらもこの5年間の最低倍率になっています。

2026年度の募集要項に大きな変更はありません。従って本来であれば,応募増が予想されるところですが,入試日は異なる(本校は2/12,世田谷は2/11)ものの明治大学付属世田谷の影響を受ける可能性があります。

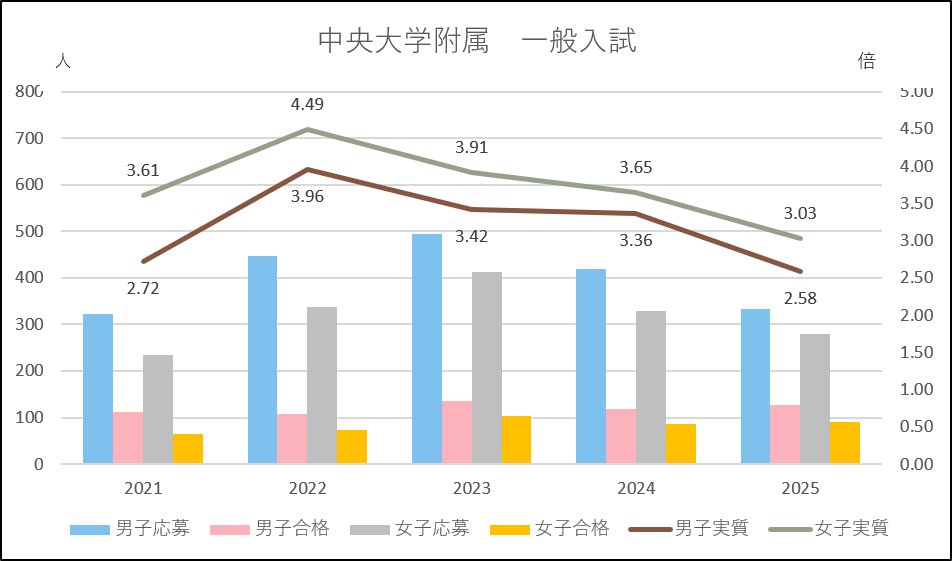

中央大学附属

中央大学附属の応募者は2年連続で減少しました。近隣の早稲田実業の応募者が増加しているので、その影響によるものと考えられます。また合格者を増やしたことから実質倍率は下がり、男女ともこの5年間でもっとも低くなりました。

合格者数は例年男子を多く出しており、年によって変わる中大杉並、女子が多い中央大学とそれぞれ傾向が異なっています。その結果、本校では実質倍率は女子の方が高くなります。

2026年度は募集要項に大きな変更がないので、高倍率激戦になった早稲田実業からの戻りが予想され実質倍率も上がるかもしれません。

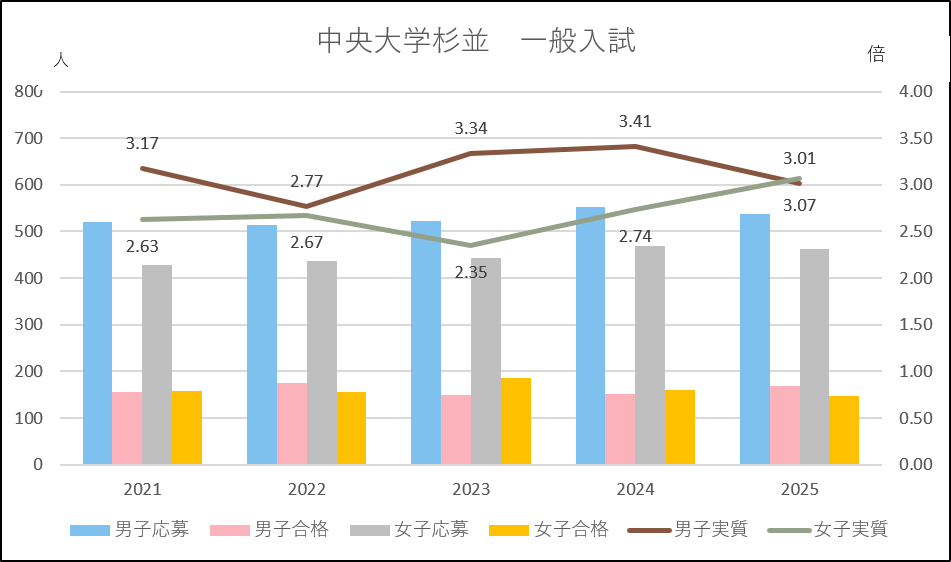

中央大学杉並

中央大学杉並は、男女ともほぼ前年度並みの応募者を集めました。2023年度、2024年度と男子の合格者が少なく実質倍率も高くなっていました。しかし、2025年度入試では男子の合格者を増やして女子を絞ったためわずかですが、男女逆転し女子の実質倍率の方が高くなりました。女子の実質倍率が3倍を超えたのは最近の5年間はなかったので、女子にとっては厳しい入試だったといえるでしょう。2026年度は反動で女子の応募者が減るかもしれません。

なお、2026年度の入試も今春と同じ募集人員、入試日程、検査科目で実施する予定です。

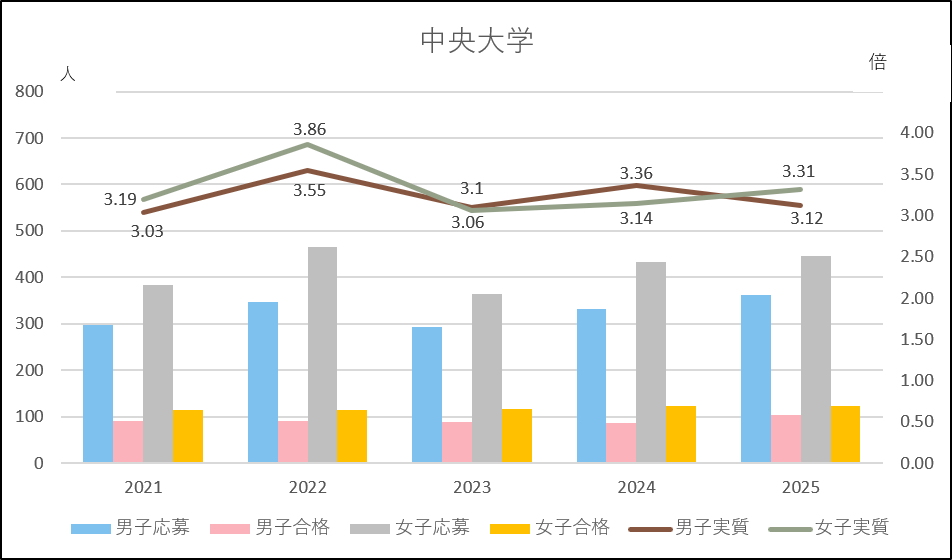

中央大学

中央大学は附属校や杉並と異なり女子の応募者が常に多く、合格者数も女子が多くなります。しかし実質倍率は2021年度以降男女の差がほとんどありません。応募者数に見合う合格者がでていることから男女の学力差があまりないと考えられます。

推薦入試も女子の応募者が多いのですが、募集人員が男女別設定であることから実質倍率は女子が高く狭き門になっています(男子2.72倍、女子3.53倍)。

2026年度も募集要項に大きな変更はないようです。

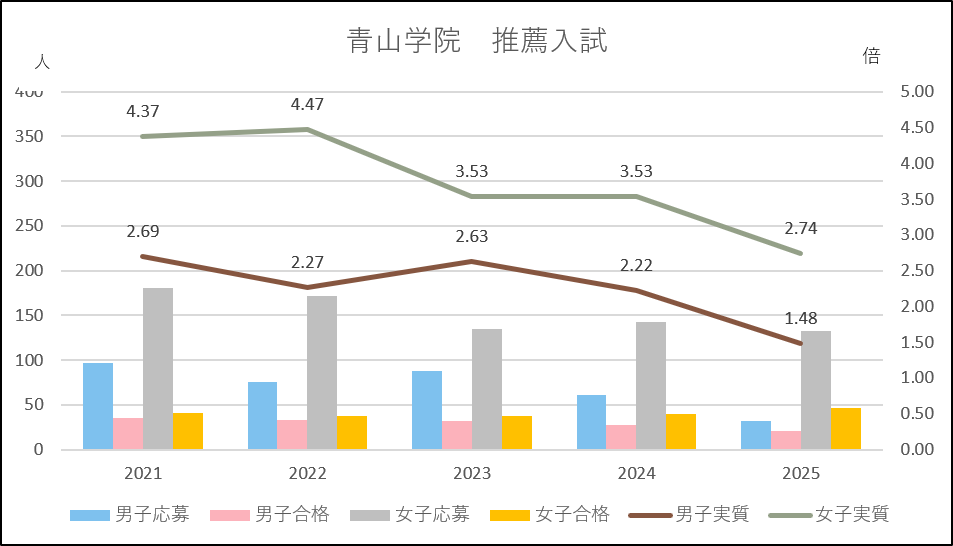

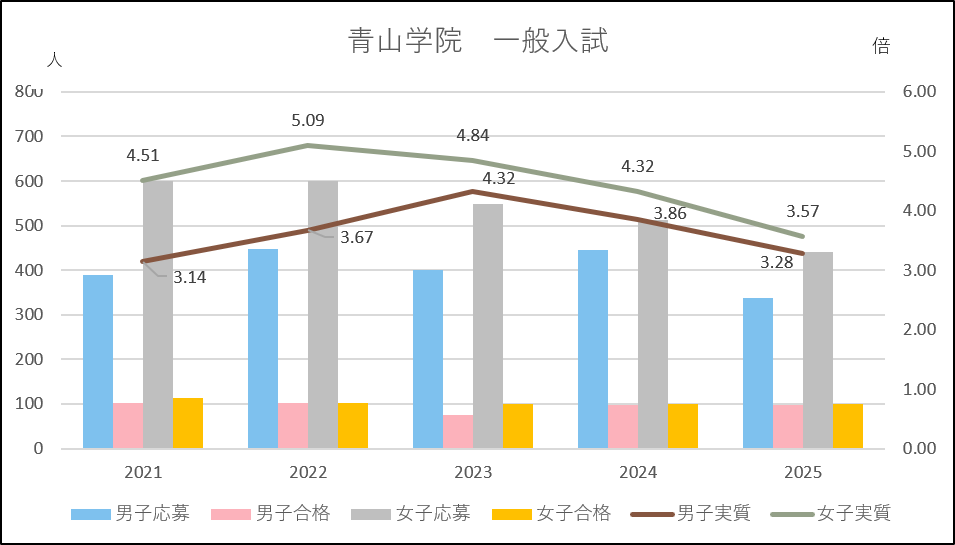

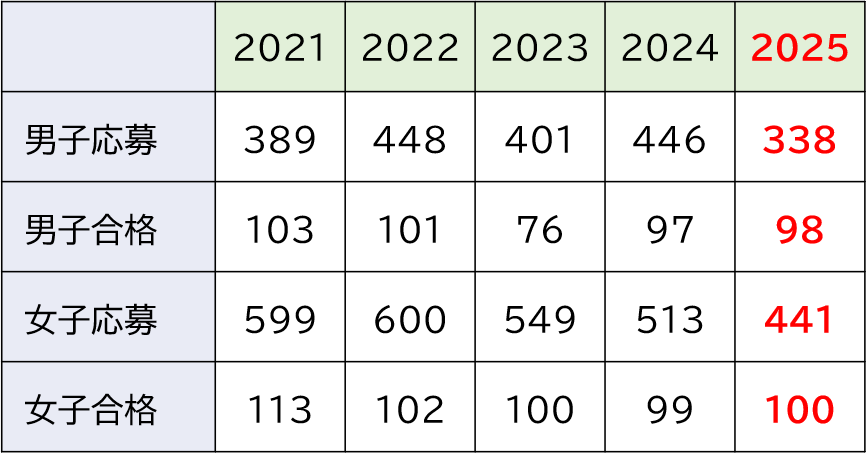

青山学院

青山学院の推薦応募者は男子が前年度に続いて減り、女子は微減でとどまりました。しかし合格者は男子が減り、女子で増やしたことから男女とも実質倍率が下がっています。グラフを見てもわかるように実質倍率は下降傾向が続いています。

一般入試も男子の応募減が目立っています(男子は24%減、女子は14%減)。同じ入試日(2/12)の明大明治や国学院久我山の男子の応募者が増加しているので、それらの学校に移動したのかもしれません。推薦入試同様、実質倍率は下降傾向になっており、女子は3倍台に落ち込みました。例年、女子の実質倍率の方が高くなりますが、年々その差は縮まりつつあります。

2026年度も募集要項に大きな変更はないので応募者が戻ってくるか注目されます。

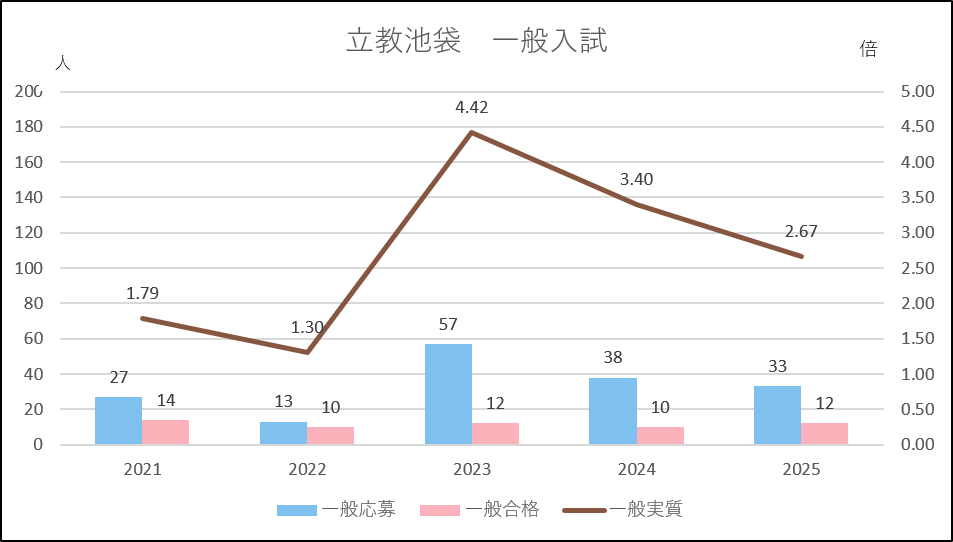

立教池袋

立教池袋の応募者数は2023年度に増加した以降は2年連続で減少しています。募集人員は若干名ですが、合格者はここ数年10~12人なので、応募者数によって実質倍率が上下します。

2026年度も募集要項に大きな変更はありません。第一志望受験があるので、5科20、9科40の出願基準をクリアできるのであれば本校第一志望者は利用したいところです。

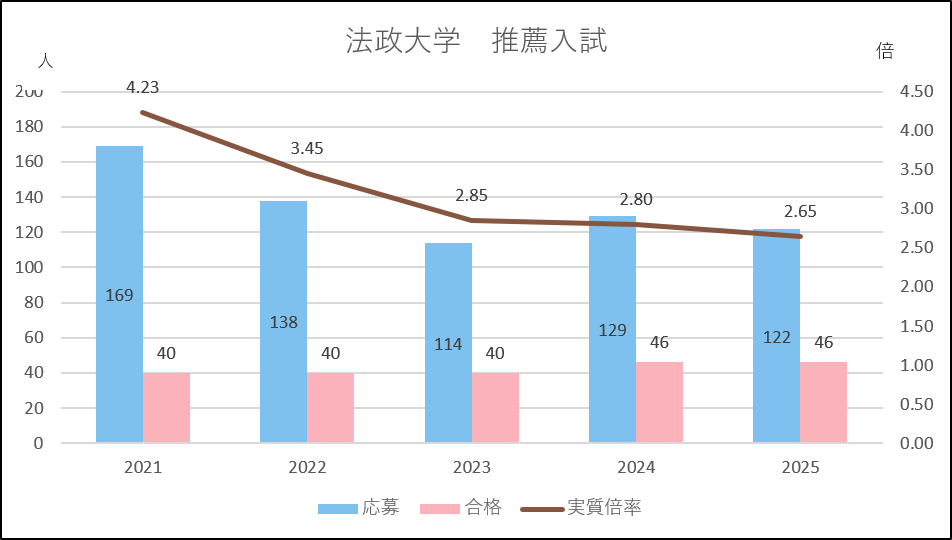

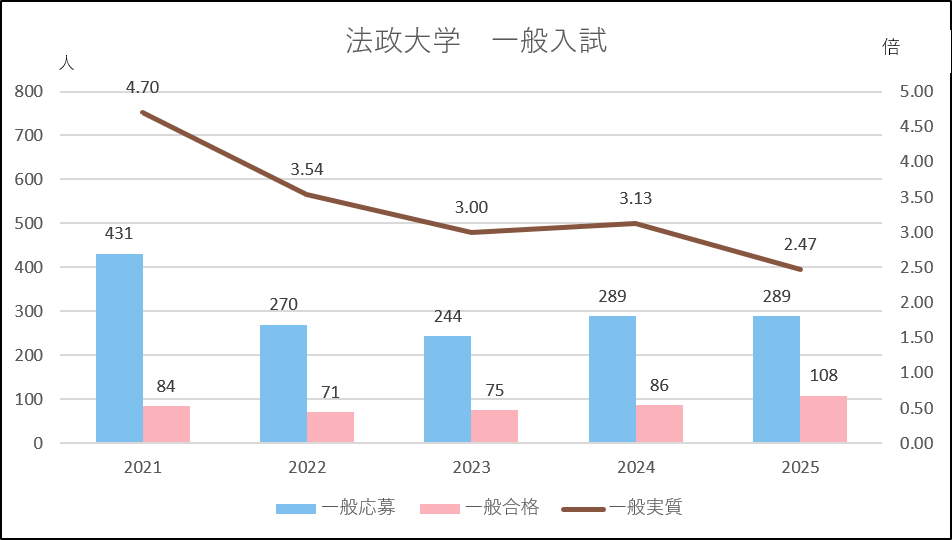

法政大学

法政大学の応募者数はこの3年間、推薦も一般入試も安定しています。しかし合格者を増やしているため、実質倍率は下降傾向になっています。

一般入試は3倍を割り、最近の5年間でもっとも低くなりました。

募集人員は男女合わせた人数ですが、入学者が男女1:1になるようにそれぞれ上位から合格者を決定するとのことです。女子の方が応募が多いせいか、合格者も女子が多くなっていますが、実質倍率は男女で大きな差はありません。

2026年度も募集要項に大きな変更はありません。一般入試では内申による加点制度があるので、内申が高い方が有利になります。

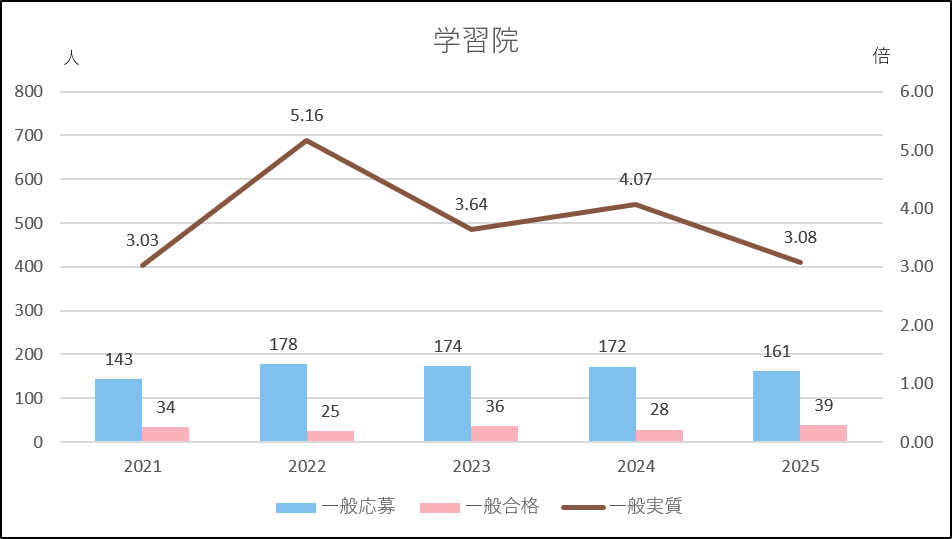

学習院

学習院は合格者数が増えたり減ったりしており、それに合わせて実質倍率も上下しています。

今年度は合格者数を増やしたため、実質倍率が下がり3倍台に戻りました。この5年間では低い方の倍率です。

2026年度も募集人員、入試日、検査に変更点はありません。

学習院高等科HP