2025(R7)年度の神奈川県私立高入試はどのように行われたのか振り返ってみましょう。

目次

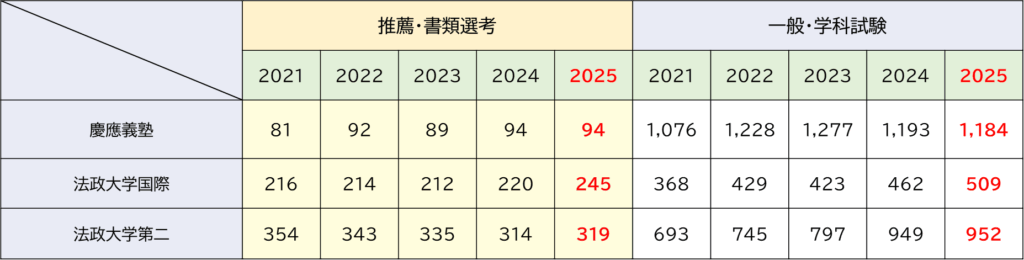

難関3校の状況

まず,県内の難関3校の応募状況を見ていきましょう。

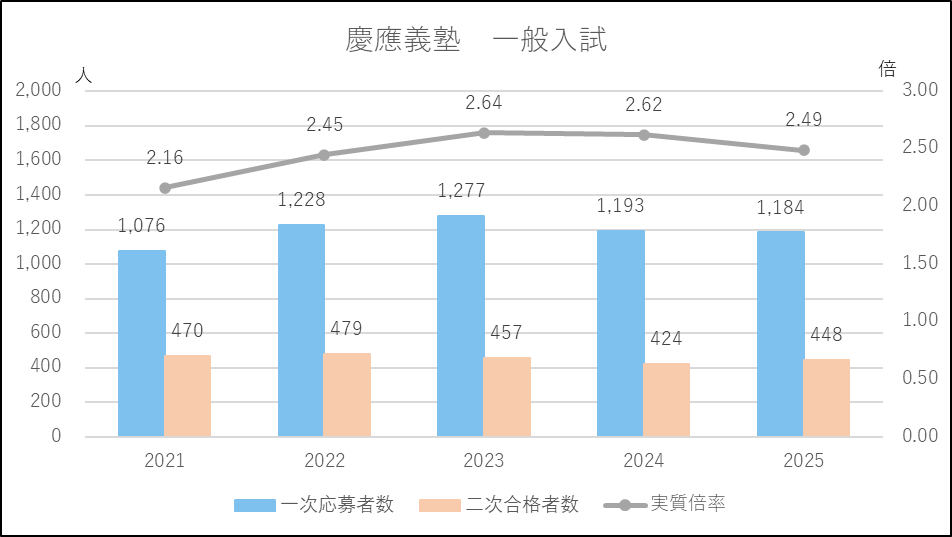

慶應義塾

慶應義塾の一般入試の応募者数は前年度並みだったものの,合格者が増加し実質倍率はややダウンしています。しかしいまだ2.5倍前後の高倍率で厳しい入試状況が続いているといえるでしょう。

2026(R8)年度入試では面接を行っていた二次試験が取りやめになる予定です。これにより,応募者数が増加する可能性がありますので注意が必要です。

法政大学国際

※実質倍率は受験者(グラフの応募者数ではありません)÷合格者で計算しています。以下同じです。

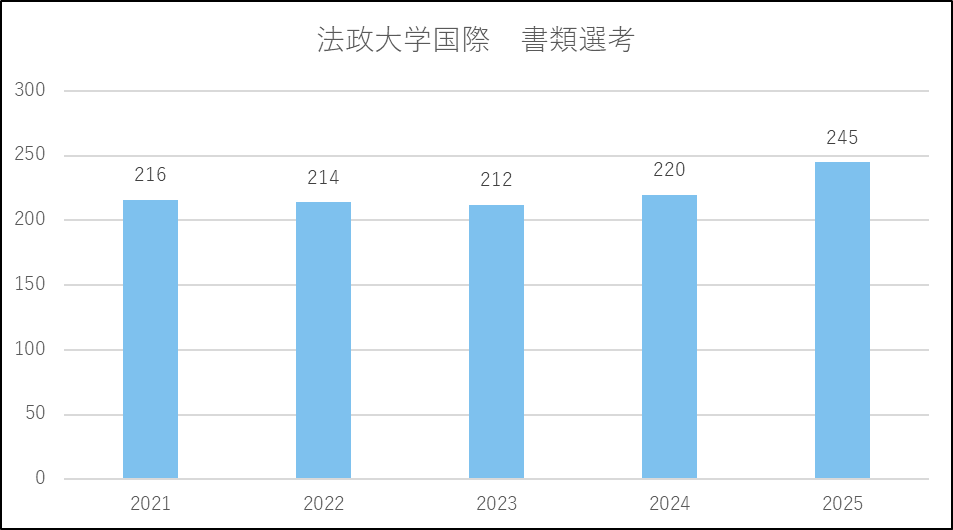

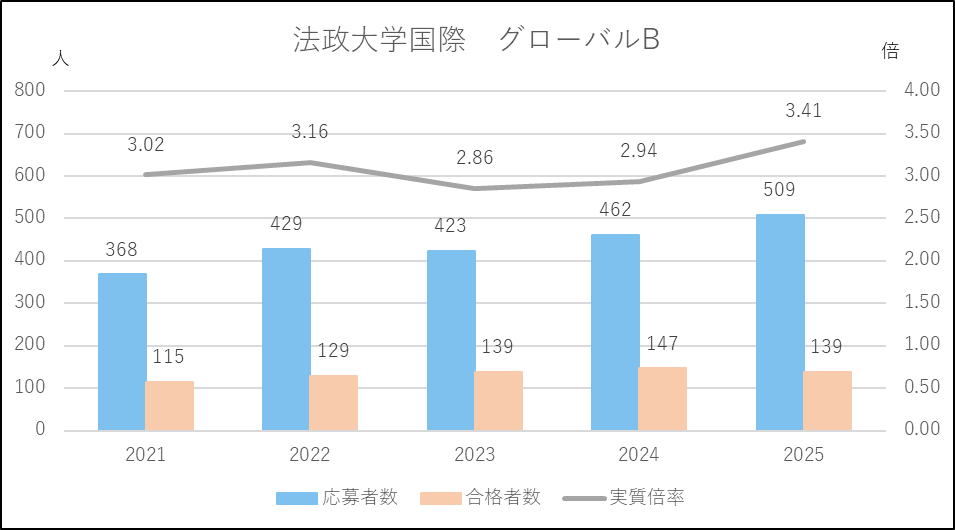

法政大学国際は書類選考,グローバルB(学科試験)ともに応募者は増加傾向です。グローバルBでは増加していた合格者をやや減らしたことから実質倍率が上がり,最近の5年間で最も高い倍率になりました。

合格者が絞られたのは書類選考の応募者が増えたことが影響したのかもしれません。

このため2026年度はやや敬遠され応募減になる可能性がありますが,募集要項に大きな変更がないため高い人気は維持するものと見込まれます。

法政大学第二

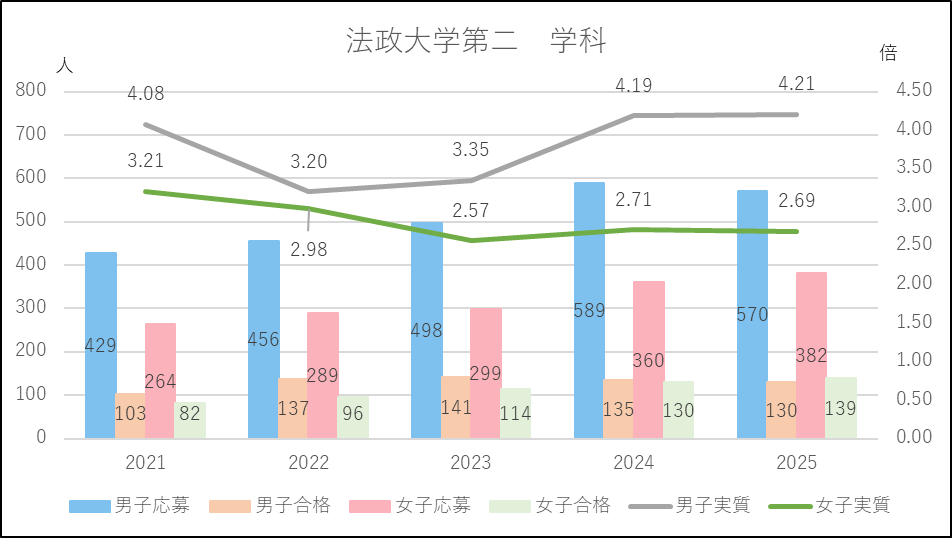

法政大学第二の一般入試(学科)では,応募者数の推移に男女差が見られました。

過去5年間では,女子の応募者数は一貫して増加傾向(264→289→299→360→382人)にあり,今年度も変わりませんでした。一方で男子は,増加傾向が転じて減少しています(429→456→498→589→570人)。2024年度に定員を20人減らし,実質倍率が4倍を超えたことが影響したと考えられます。

しかし今春も実質倍率は男女とも前年度並みを維持し男子は激戦が続くことになりました。

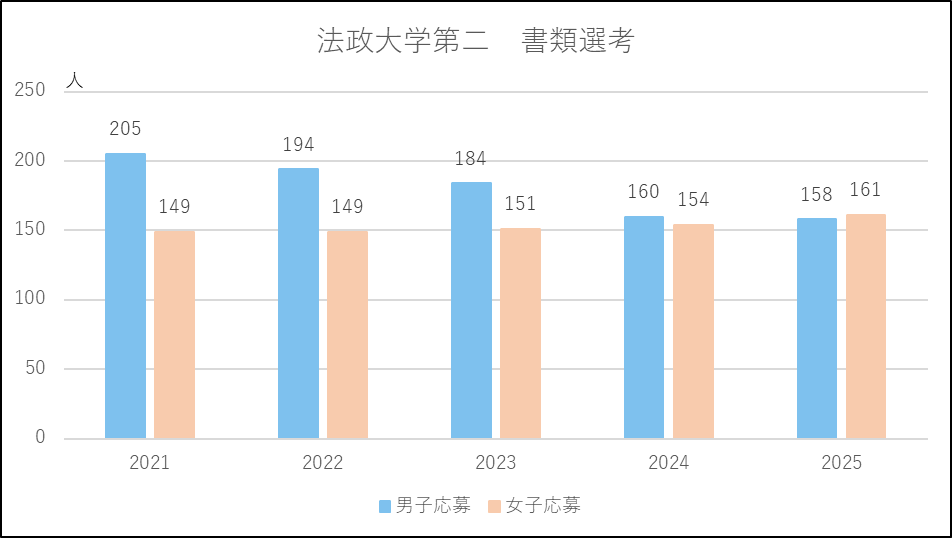

また,書類選考では男女の定員が同数になった2024年度から,男女の差が狭まり,2025年度はほぼ同数になっています。

2026年度入試では,書類選考の選抜方法が変更になるので注意しましょう。

上位校の状況

次に上位校の応募状況を見ていきましょう。

*鎌倉学園の推薦入試欄の応募者数は一般A(書類選考)のものです。

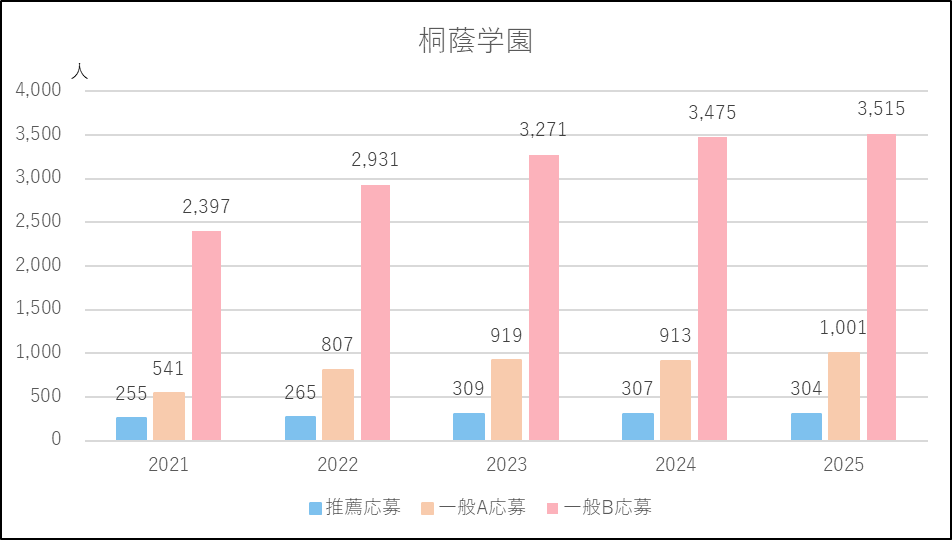

桐蔭学園

2025年度の桐蔭学園の一般入試の応募者数は,学校全体で4,516人になりました。前年度までの急激な増加(2,938→3,738→4,190→4,388→4,516人)は落ち着きを見せ,前年度より128人の増加に留まっています。

入試別に見ていくと,推薦入試の応募者数はほぼ変わらず300人台を維持しました。

A方式(筆記)では,応募者数が88人増加(913→1,001人)したうえ,募集人員が3コース合わせて90人から80人に減少したことから,合格者数が大幅に減少(164→82人)し実質倍率は5.33倍から11.90倍へと大きく上昇しました。

一方で,最も応募者数の多いB方式(書類選考)では,募集人員が70人増加して440人になったことで,応募倍率は9.39倍から7.99倍に低下しています。また,書類選考のコース別応募者数を見ると,これまで5年間増加傾向だった『アドバンス』が1,771→1,759人でよこばい,『スタンダード』が398→368人で30人減少し,もっともレベルの高い『プログレス』のみ82人増という変化が見られました。

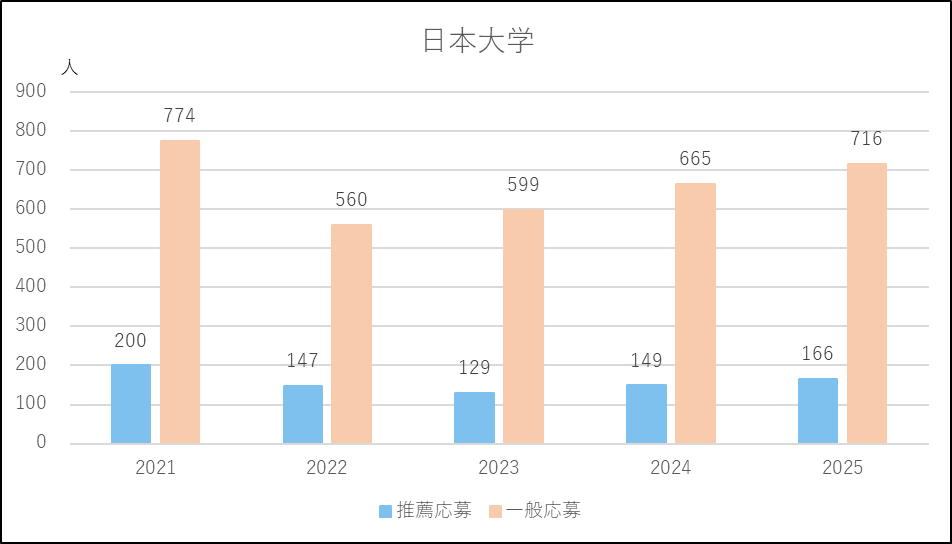

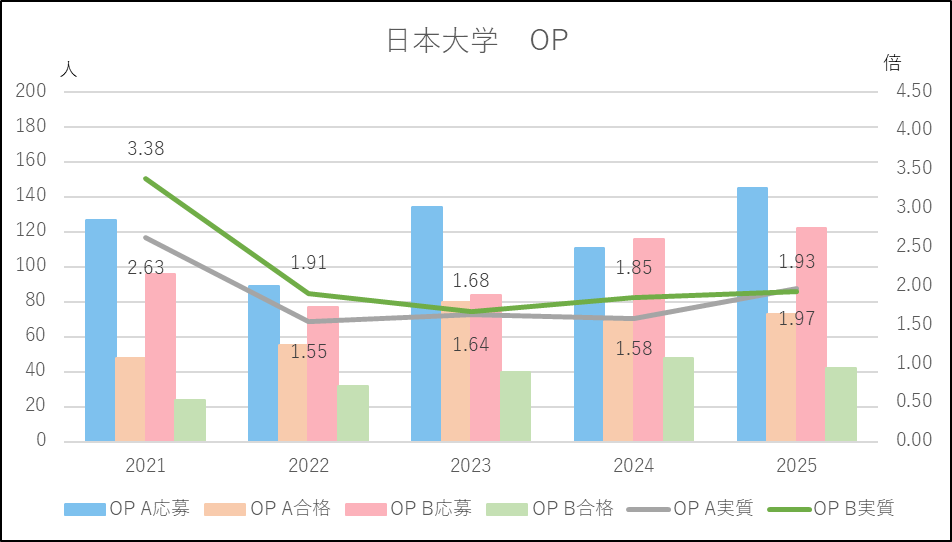

日本大学

日本大学は 2024年度に推薦・一般ともに出願基準が緩和され,応募者数が増加。今年度も募集要項に大きな変更がなかったため,前年度に続いて多くの受験生が集まりました。

推薦入試の応募者数は前年度より17人増加して166人と増加傾向が続きます。私立志向の影響で第一志望者が増えているようです。一方で一般入試はOP入試の応募者を含めて51人増となり,合計で716人と4年ぶりに700人台に上りました。

そのOP入試は2021年度に激戦になったものの,翌2021年度にはABとも下がり以降1.5~2倍の間で落ち着いています。ただ今春はABとも応募者が増加し実質倍率も上がりました。

これも私立志向により,私立併願可能なOPに挑戦する受験生が増えたといえるでしょう。

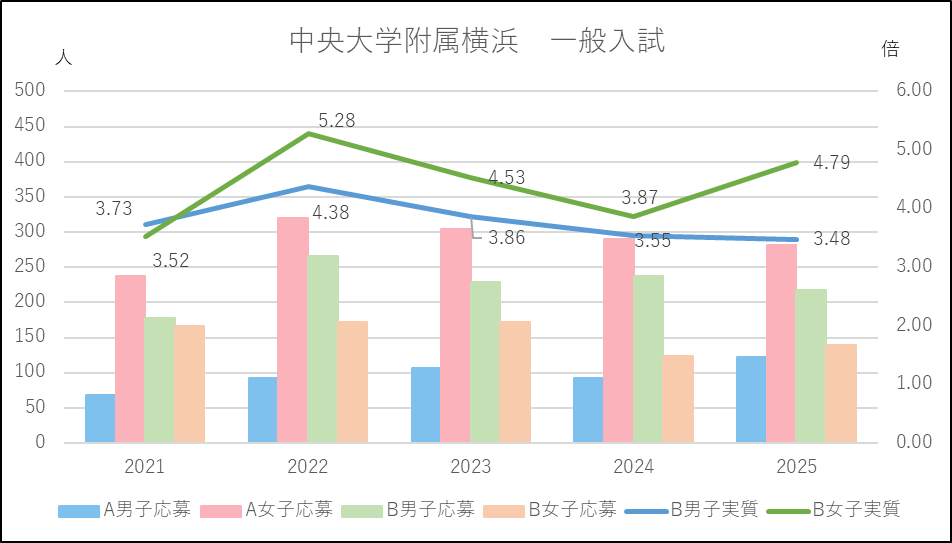

中央大学附属横浜

中央大学附属横浜は,2022年度に応募者数が増加,850人を記録しています。これは,青稜がコロナ禍対応で実施していた書類選考を学科試験戻した影響と考えられます。それ以降は反動で減少傾向にあり,2025年度も書類選考の定員を5人増加しましたが,応募者数は19人増に留まりました。

A方式(書類選考)では例年女子の応募が圧倒的に多いものの,2025年度は男子が30人増加し,女子は微減になりました。

B方式(筆記選考)は逆に男子が多いのですが,男子の応募者が減り女子が増えました。この結果,女子の実質倍率が4.79倍に上がっています。このB方式では2022年度以降,女子の実質倍率が男子よりも高く推移する傾向が続いています。

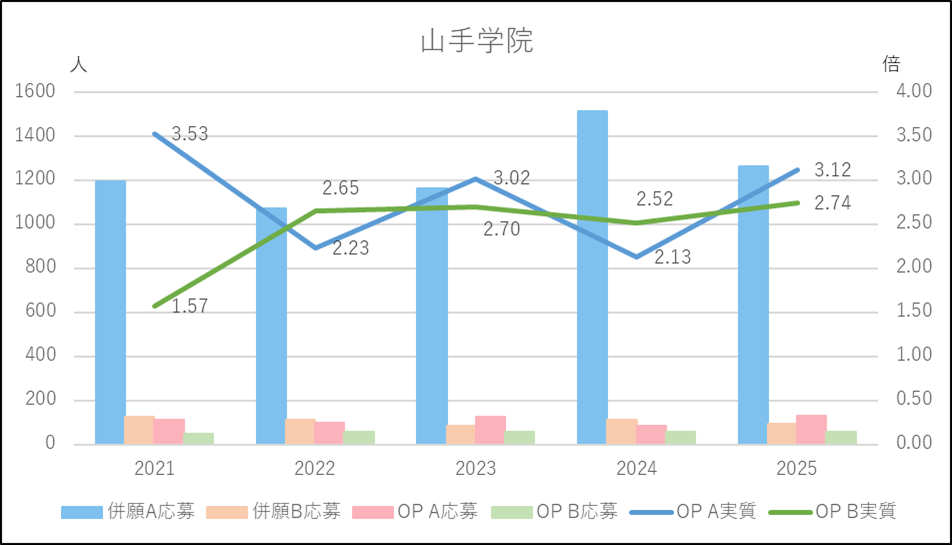

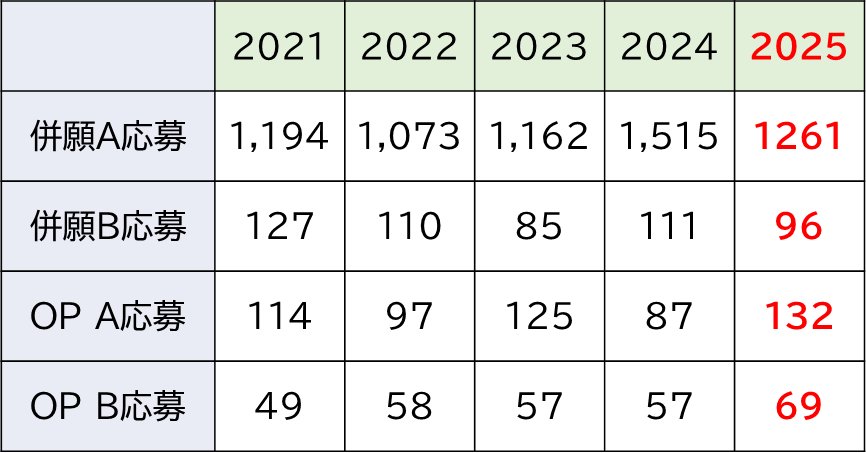

山手学院

山手学院では,2024年度に併願の応募者が増加。これは出願基準を緩和したことが影響しており,2025年度に応募者が減少したのは,この基準を戻したためと考えられます。

出願のハードルが上がったためかOP入試の応募者数が増加。OP A(2/10)は応募者が45人増え,最近の5年間で最多となり合格者数は微増したものの,実質倍率は3.12倍と高倍率を記録しました。このOP Aの応募者は増えたり減ったりしており,それに合わせて実質倍率も上下しています。前年度の状況をみて受験生が動いているようすがうかがえます。

また,OP B(2/12)方式も応募者数が増加し,こちらも過去5年間で最も多い応募者数を記録しました。

このようにOP入試の応募者が増加した背景として例年の動きのほかに出願のハードルが上がったことを指摘しました。2026年度はさらに出願条件が厳しくなるようなのでOP入試への流れがさらに進むかもしれません。

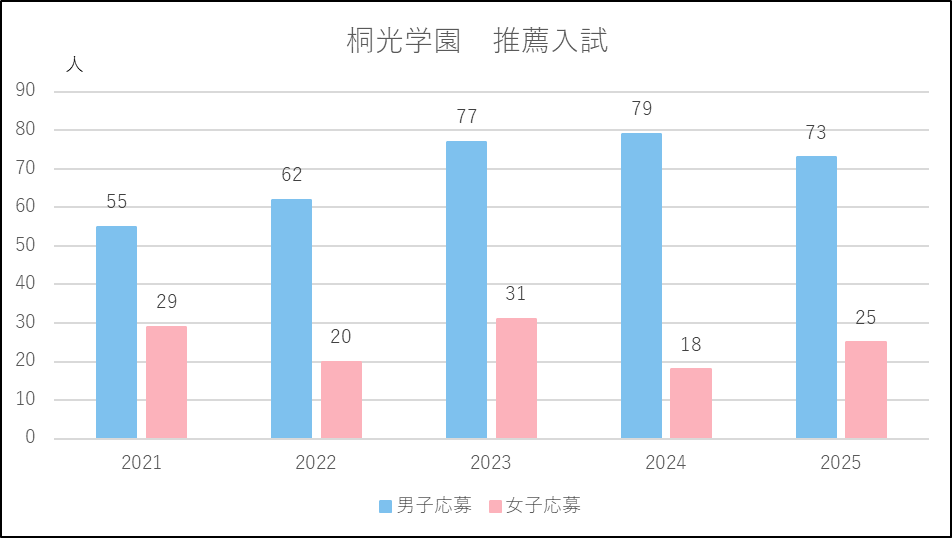

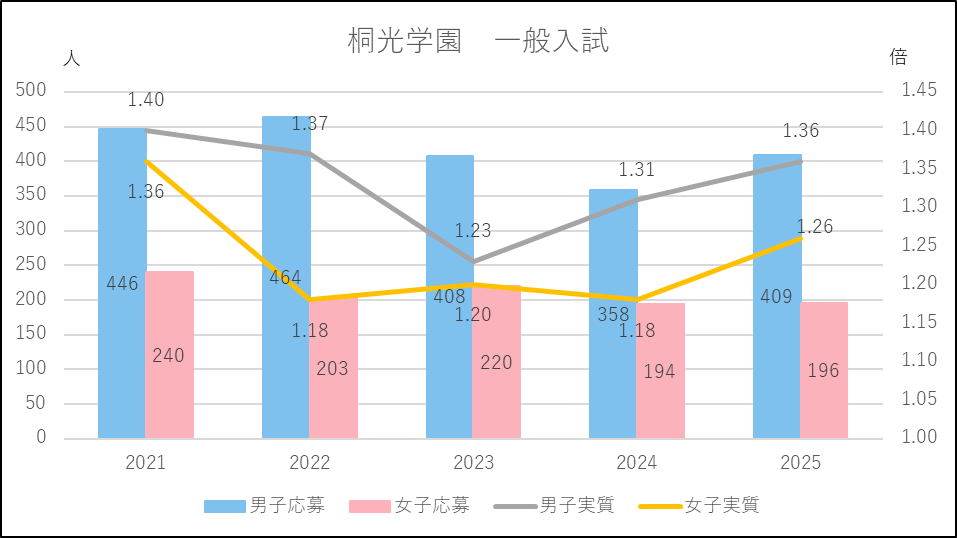

桐光学園

桐光学園は男女別学の学校です。募集人員は男子の方が多く設定されており,そのため推薦,一般入試とも男子の応募者が多く,男子中心の入試といえるでしょう。

推薦入試は男子の応募者数が微減となりましたが,それでも女子より圧倒的に多くなっています。女子は7人増となり,応募者数に隔年現象が見られます。

一般入試では,男子の応募者数が51人増(+14%)で409人,女子は前年度とほぼ変わらず196人でした。男子は合格者数も26人増加(+11%)したため,応募増の割に実質倍率の大きな上昇は抑えられました。一方で女子は合格者数が8人減ったことから,実質倍率が1.2倍台後半まで上がっています。しかし実質倍率の男女の差は変わらず,男子に厳しい入試が続きました。

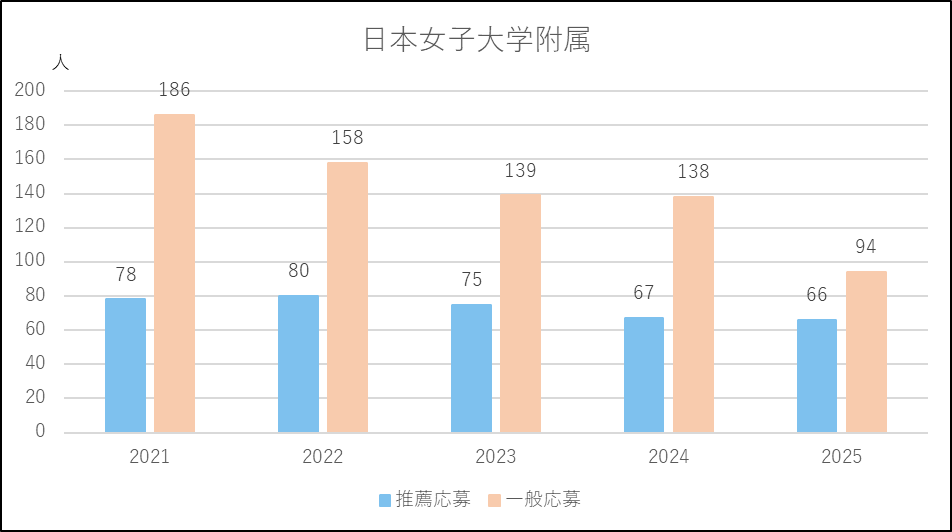

日本女子大学附属

日本女子大学附属では,2021年度入試で一般入試に専願入試を導入し,第一志望者を優遇したことで志願者が増加しましたが,以降は減少傾向にあります。

2025年度入試は,推薦・一般ともに過去5年間で最も応募者数が少ない結果となりました。特に一般入試の応募者数は44人減の94人となり,コロナ禍で激減した2020年度以来,初めて100人を切りました。その結果,実質倍率も1.31倍と過去5年間で最も低い倍率を記録しています。

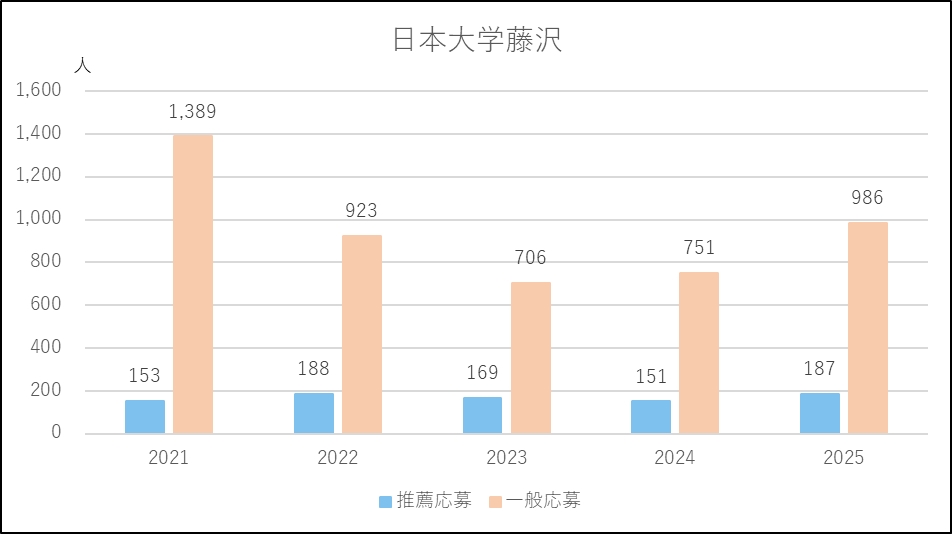

日本大学藤沢

日本大学藤沢は,2021年度に推薦入試と一般入試で書類選考を導入。それにより,応募者数が1000人を超えました。翌年,書類選考を取りやめたことで一般の応募者は激減,推薦も2023年度から減少傾向にありました。

しかし,今春はそれが一転して推薦入試,一般入試ともに応募者数が増加しました。

推薦入試では,出願基準を緩和したこと,一方一般入試では専願入試とOP入試を新たに導入したことが応募者増加の要因と考えられます。特に,これまで実施していたフリー入試はそのまま残しOP入試を導入した結果,2025年度はフリー入試に70人(38人から倍増),OP入試に41人の応募者が集まり,挑戦志向の受験生に人気が出ました。

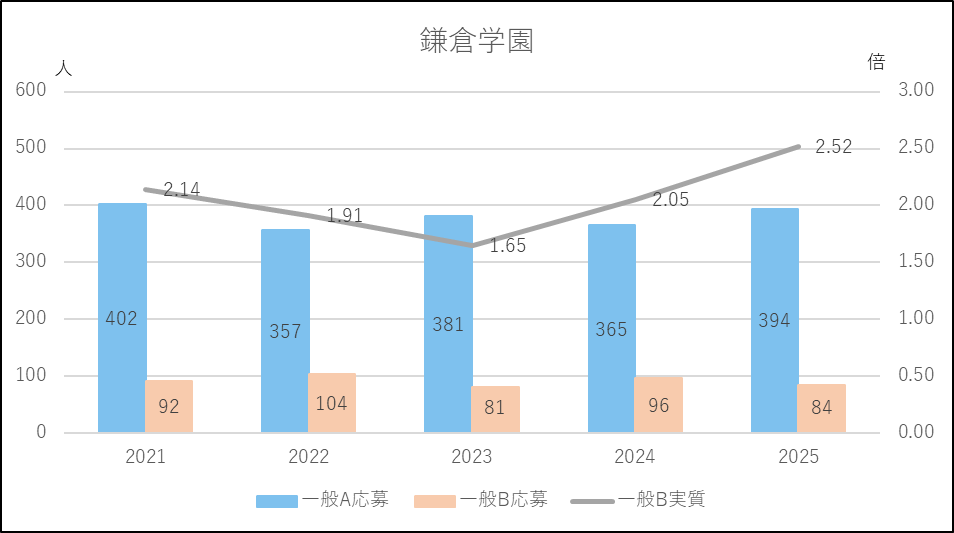

鎌倉学園

鎌倉学園では,一般A方式(書類選考)の応募者が29人増の394人となった一方で,一般B方式(筆記)は12人減の84人になりました。

B方式は,例年の合格者数が40~50人台のところA方式の合格者が増えたためか,3人に減少,その結果,実質倍率が2.52倍となり,過去5年間で最も高い倍率を記録しています。

県内に男子校が少ないことや歴史のある恵まれた環境にあるため幅広い範囲から受験生がやってきます。

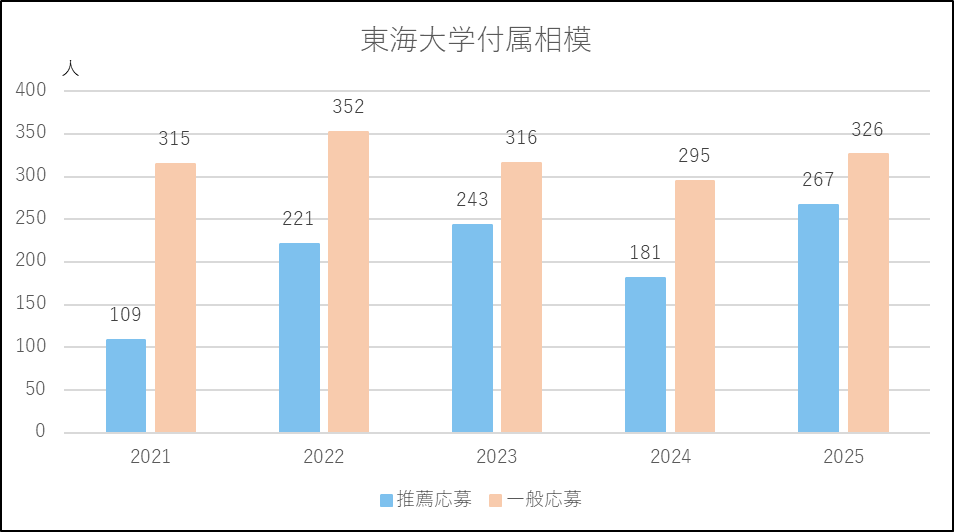

東海大学付属相模

東海大学付属相模は2022年度に推薦の出願基準が緩和されたことと,制服のモデルチェンジによって応募者が大幅に増加しましたが,その後一般入試は減少傾向に転じ,推薦応募者も2024年度は大幅に減少しました。しかし,2025年度は一転して推薦・一般入試ともに応募者が増加しています。これは,出願基準が従来の神奈川方式(分母135)から一般的に使用される9科(分母45)に変更されると同時に,合格のハードルが緩和されたことが主な要因と考えられます。

また,一般入試では,合格者数が約10人増加したものの,受験者数の増加には追い付かず,実質倍率が1.07→1.13倍に上昇し,過去5年間で最も高い倍率を記録しました。

各校の動き

上記のほかの注目校を上げて見ていきましょう。

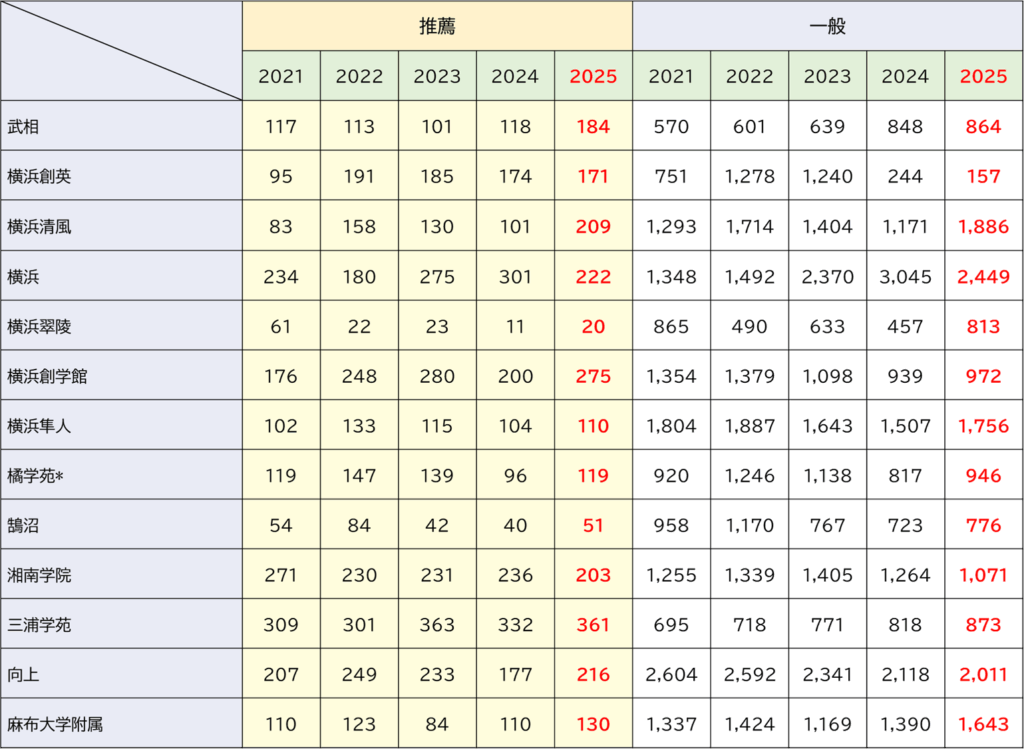

*橘学苑は推薦,一般とも受験者数

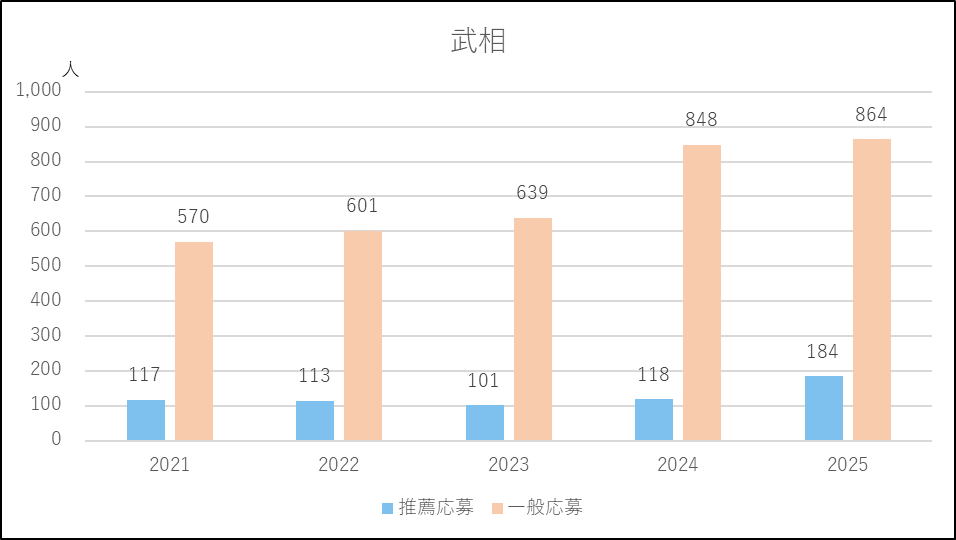

武相

武相は2024年度に一般入試の応募者数が大幅に増加したのは,『特進』の併願基準の緩和に加え,「オープンキャンパス,説明会の参加」といった利用しやすい加点制度が追加されたことが大きく影響したものと考えられます。

2025年度は推薦の応募者数が大幅に増加し一般は微増で留まりました。

推薦は前年度より66人増の184人で過去5年間で最多になっています。

コース別でみると,『進学』コースで39人から75人へ大幅に増加したほか,『総合』(58→71人)や『体育』(18→33人)も増えました。『進学』の応募者数が『総合』を上回り卒業後の進路に対する期待感が上がっていることを示しました。一般入試はOPの応募者が2022年度より17→12→15→33人と推移,今春は倍以上増え学力勝負の挑戦者が増加しています。

2026年度は併願の出願条件が厳しくなるため応募減になりそうです。

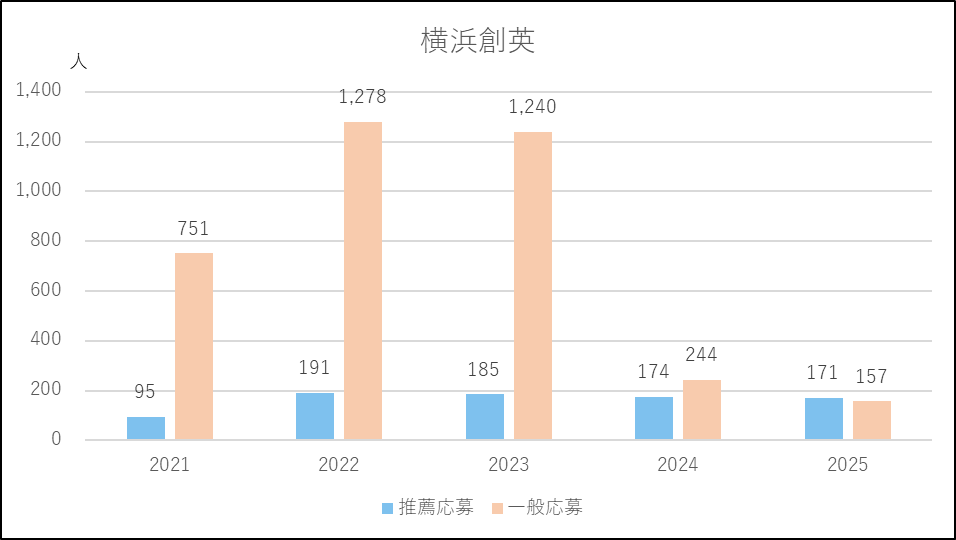

横浜創英

横浜創英は近年,大きな入試改革を進めており,応募状況が大きく変動しています。2022年度は2021年度に厳しくした出願条件を戻して大幅増,2024年度は併願入試を廃止し,一般入試をOP入試のみとしたことで応募者は激減しました。この入試形態は今後も継続される見込みです。

2025年度には,コース改編,加点制度・英検優遇制度の導入,推薦入試の検査内容の変更を行いました。この結果,推薦入試の応募者は前年度とほぼ変わりませんでしたが,一般入試は85人減の157人となりました。加点や優遇制度の導入など,受験生にとって有利な変更を行ったにも関わらず応募者が伸びなかったのは,度重なる入試制度や募集要項の変更により,受験生に敬遠された可能性があります。

2026年度入試では、中学校の『サイエンスコース』を高校でも若干名募集する予定です。また,『グローバルコース』の募集人員を40人から若干名に変更し,『特進フロンティアコース』の募集を20人増としています。来春も変更点の多い入試になるので注意しましょう。

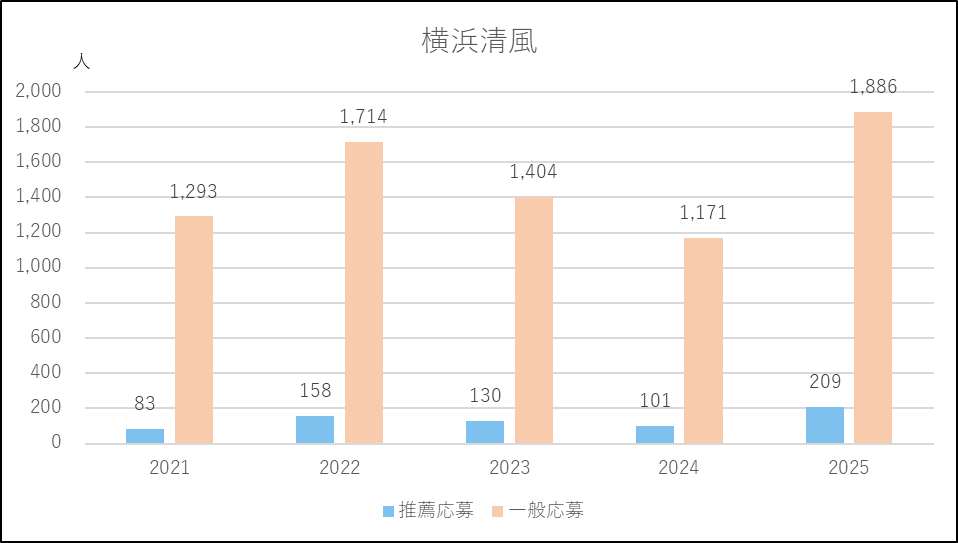

横浜清風

横浜清風は,2021年度に書類選考を導入し応募者が増加しましたが,2023年度から2024年度にかけて出願条件を厳しくしたことで減少傾向にありました。しかし2025年度は,推薦・一般ともに出願基準の緩和と加点の上限を拡大しての募集となり,その結果,一般・推薦ともに過去5年間で最多の応募者数を記録しました。2026年度は緩和した出願条件を元に戻すので,推薦・一般入試ともに応募者は絞られる見込みです。

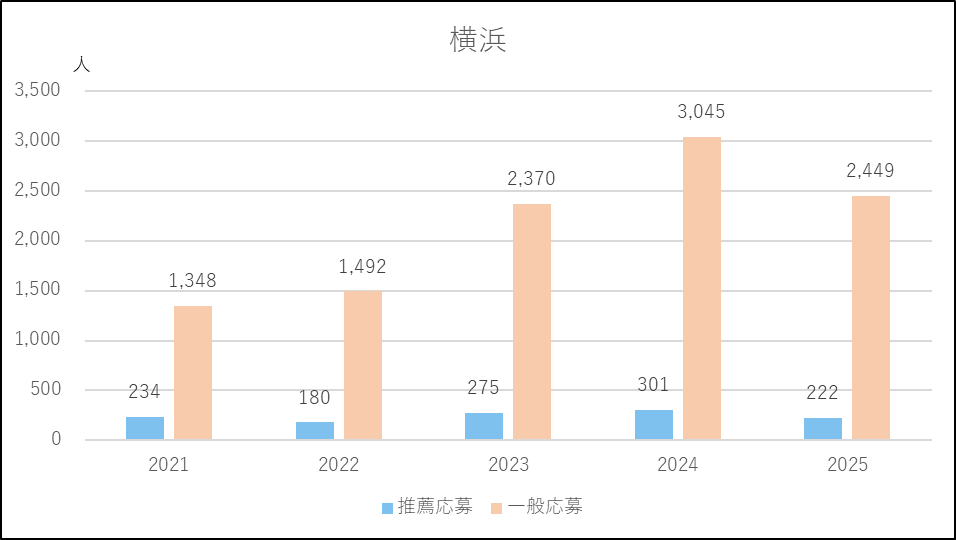

横浜

横浜は2020年度の男女共学化で応募者が爆発的に増加しました。その後,出願基準アップにより減少しつつも増加傾向は続き,特に2022年度から2023年度にかけては約1000人増加。2024年度も基準を上げましたが、近隣の横浜清風・向上・アレセイア湘南も基準を上げた影響もあり,結果的に約600人増加していました。

そして2025年度も加点上限の縮小などで出願条件を厳しくした結果,今春はついに応募者数が減少に転じました。推薦で79人減,一般で596人減となっており,出願基準の緩和し応募者数が増加した横浜清風に受験生が移動したと考えられます。

そん中でもOP入試のみは174→308人と大幅に増加,学力勝負で挑戦する受験生は増えました。

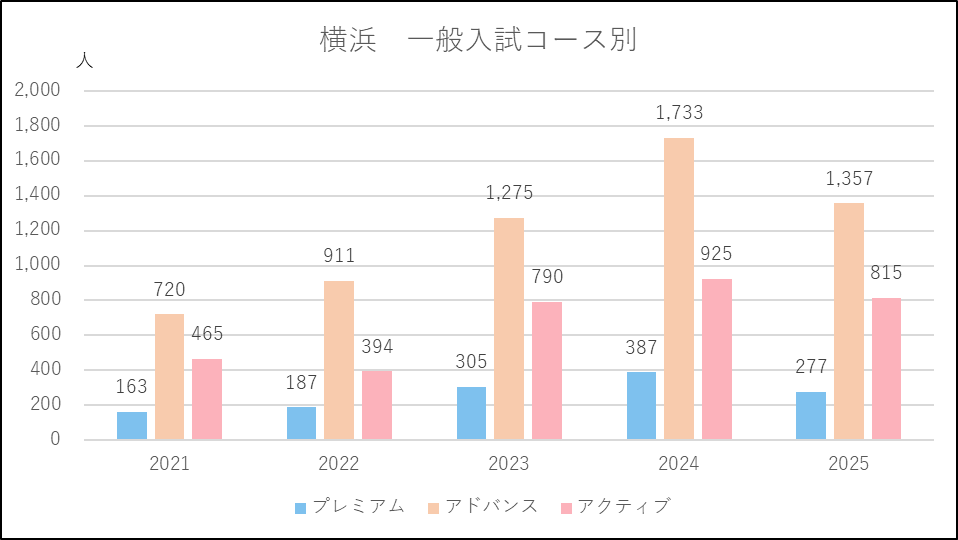

コース別では,『プレミアム』が前年度比110人減(-28.4%),『アドバンス』が376人減(-21.7%),『アクティブ』が110人減(-11.9%)となりました。アクティブは他2コースより合格ハードルを厳しく設定していたものの,減少値は最も低くなっており,人気の高さがうかがえます。

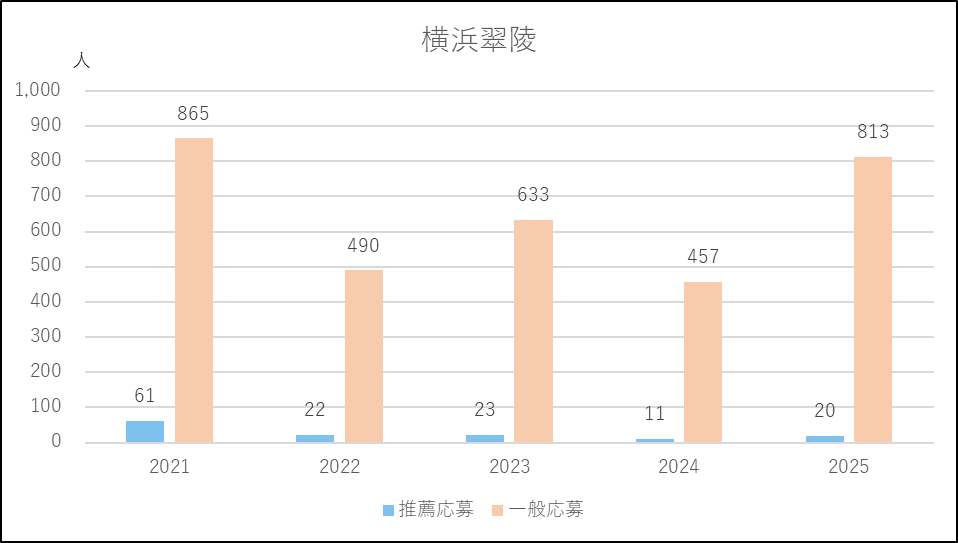

横浜翠陵

横浜翠陵は,2025年度より一般入試に書類選考を導入しました。この結果,書類選考には625人の応募があり,応募者数は筆記選考と合わせて813人にのぼり,コロナ禍で応募数が増加した2021年度に次ぐ応募者数になりました。

なお,筆記選考の応募者は161人と前年度より272人減少しており,学力検査を行わない書類選考に受験生が流れたことを示しています。

書類選考は2026年度も実施されるため,次年度も応募者数が増加する可能性があるでしょう。

ただ,2026年度は出願基準が近い文理コースと国際コースを『SR(翠陵本科)』に統合し,特進コースを『SA(翠陵特進)』にコース名を変更するので,コース内容や出願条件などをよく調べるようにしましょう。

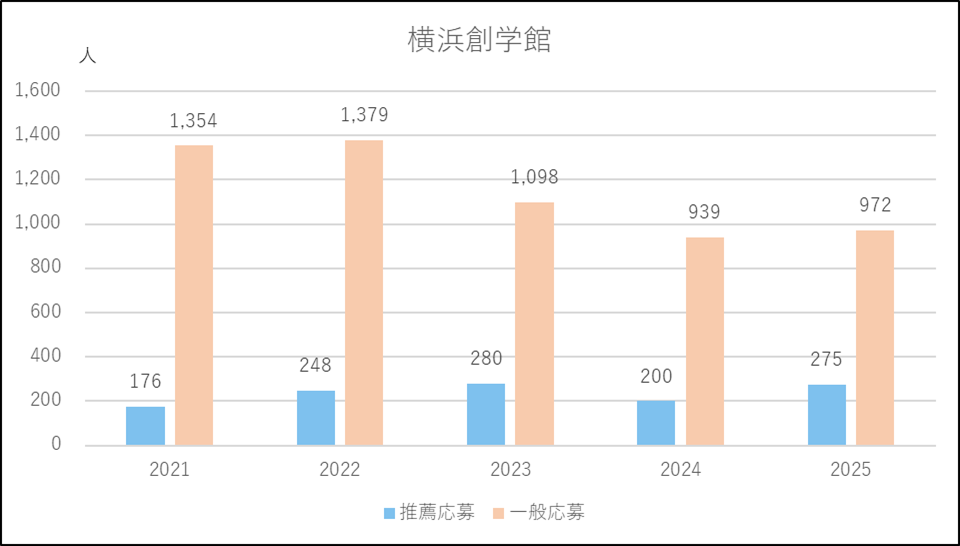

横浜創学館

横浜創学館は2021年度に,『特別進学』と『文理選抜』で実施していた書類選考を,『総合進学』でも導入したことで応募者数が増加しました。続く2022年度も,加点項目を利用しやすくしたことで推薦の応募者が増加し,一般も1,300人以上の応募者数を維持しました。

しかし,その後は出願基準をアップしたことにより応募が減少に転じています。この時期,人気を集めていた「横浜」に受験生が流れたと考えられ,2024年度もその動きが続きました。

ところが2025年度は,推薦・一般ともに応募者が増加しました。推薦では『総合進学』,一般では『文理選抜』の応募者が特に伸びています。これは,競合する「横浜」がアクティブコースとアドバンスコースで合格のハードルを上げたため,受験生が横浜創学館の『文理選抜』に移動してきたと考えられます。

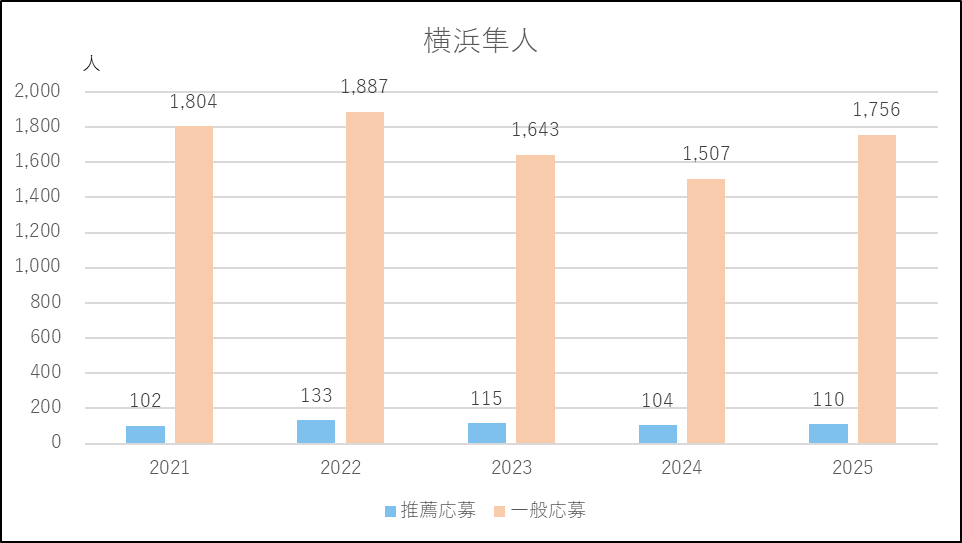

横浜隼人

横浜隼人は2021年度に書類選考入試を導入し,応募者が1800人台に達するなど大きく増加しました。しかし,2024年度に書類選考を取りやめたことで応募者数は一気に減少しています。

これを受け,2025年度には書類選考を復活させ,専願入試も導入,合格のハードルを下げました。これらの変更によって応募者数が249人増加しています。しかし,初めて書類選考を導入した2021年度の応募数には届きませんでした。これは,競合する横浜翠陵も2025年度より新たに書類選考を導入し,さらに基準も緩和したことで受験生が流れたためと考えられます。

2026年度入試では,普通科でコース改編を行い,出願条件にも変更があるので注意しましょう。

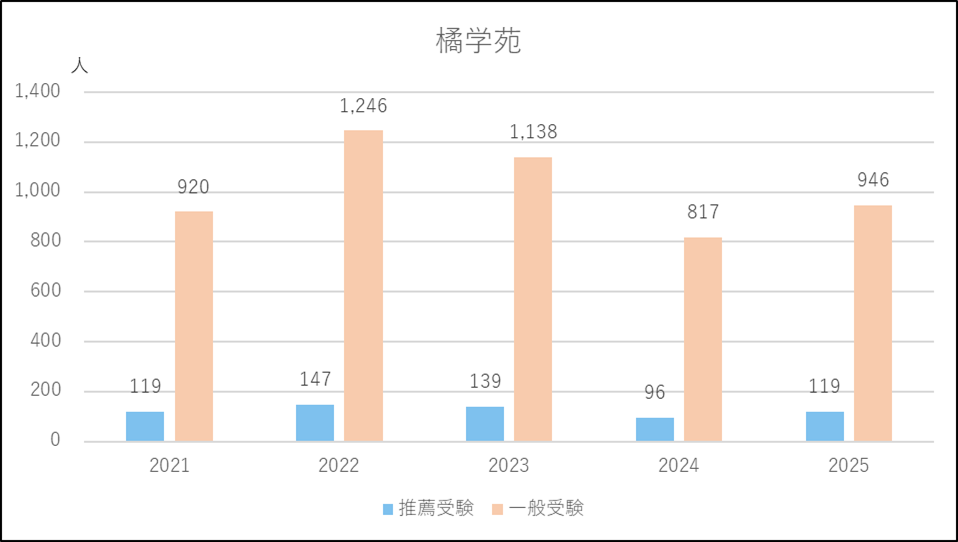

橘学苑

橘学苑は,2022年度は就学支援金の拡大による私立志向の影響で受験者数が増加しましたが,その後は国際コースの募集停止(2023年度),中学募集停止,および併願の出願基準が厳しく(2024年度)なったことで,受験者数は減少傾向にありました。

しかし,2025年度は一転して受験者数が増加しています。これはコース改編と加点項目の拡大が影響したと考えられます。特に『文理』から改編された『文理総合』と『特進選抜』の2コースは合わせて111人増加し人気を集めました。

さらに,2026年度には一般入試で書類選考を導入する予定です。専願・併願ともに筆記試験か書類選考を選択可能となります。書類選考は制度の利用しやすさから受験生にも人気があるため,来春は応募者が増加することが予想されます。

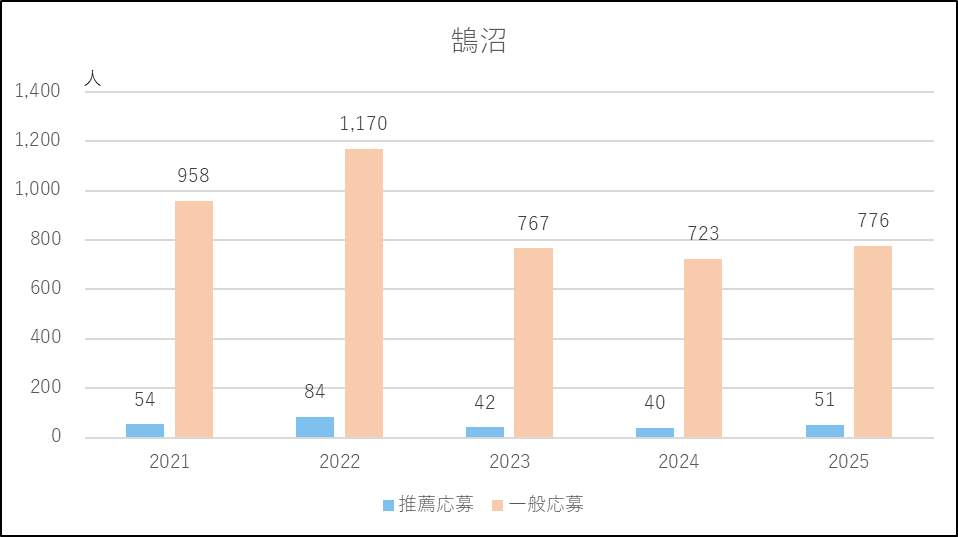

鵠沼

鵠沼は,2021年度から一般入試で書類選考を実施した結果,2022年度の応募者が1,170人にまで上りました。しかし,2023年度に推薦と併願の出願基準をアップしたことで応募者数が大幅に減少し,2024年度に基準を緩和したものの,専願に筆記試験を導入したことも影響してか,日本大学藤沢などへ受験生が流れたと考えられ,応募者数は減少しています。

2025年度は『文理』の出願基準を緩和・選択肢を拡大したことで応募者は約50人増加しましたが,依然として少ない応募者数で推移しています。これは,現在新校舎の建て替え工事中で,2027年度の完成まで仮校舎での生活が続くことが影響していると考えられます。

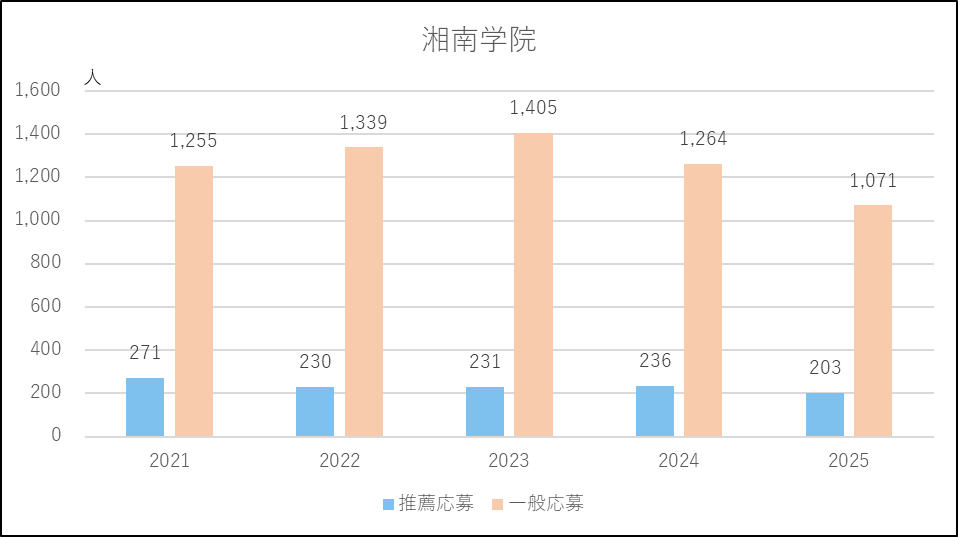

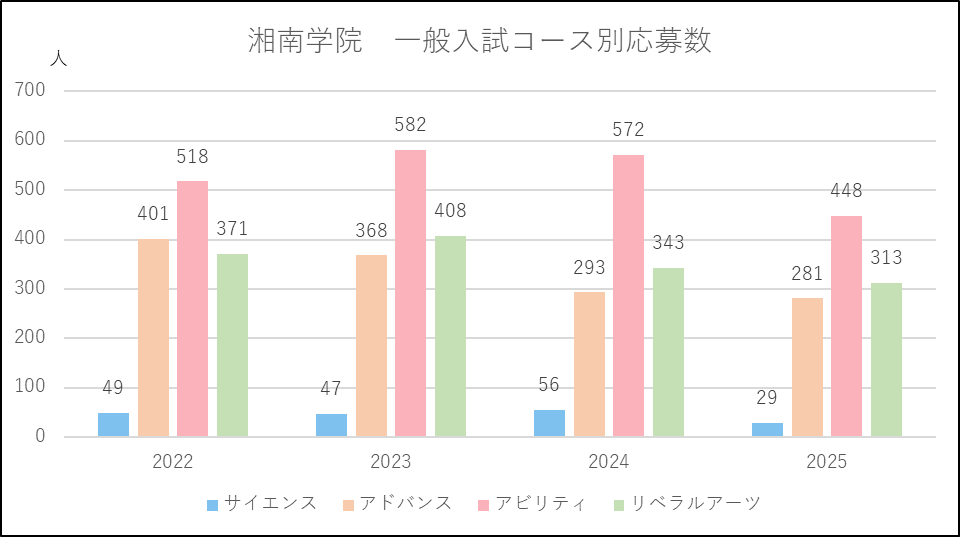

湘南学院

湘南学院の一般入試は書類選考のみで実施しています。

2022年度に現コースへ改編したことで応募者数は増加し,2023年度には1,400人を超えましたが,それ以降は減少傾向が続いています。

2025年度は『アドバンス』に加点項目を追加したものの,同コースの応募数はほぼ横ばいで,200人近く減少しています。2024年から2025年にかけての減少率は,応募者が少ない『サイエンス』を除くと,『アビリティ』が最も大きく,124人減(-21.7%)となっています。

これは加点項目を拡大した三浦学苑の『進学』へ受験生が流れたためと思われます。

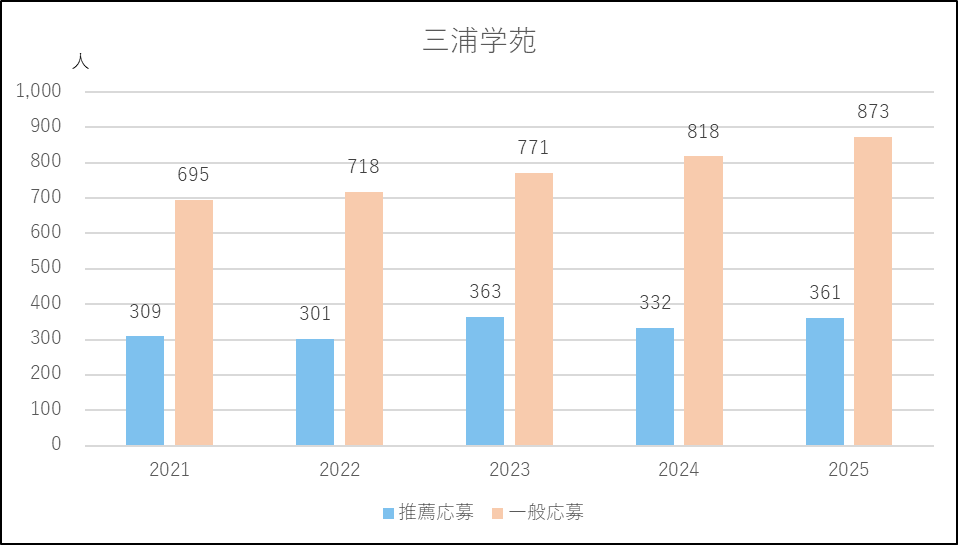

三浦学苑

三浦学苑は,応募者数が緩やかな増加傾向にある学校です。

2021年度に一般入試の専願基準を併願基準に合わせて実質的に合格のハードルを上げ,応募者数が大幅に減少しました(880→695人)。

2023年度から2024年度にかけては大きな変更はなく,応募者が減少傾向にある湘南学院から受験生が流れてきているとみられます。

2025年度は,IBコースの募集停止や『総合』の出願基準アップなど複数の変更が実施されました。合格のハードルは上がりましたが,イベント参加などの利用しやすい加点項目が追加されたため,応募者数はさらに増加しました。

2026年度は出願条件が厳しくなるようなので,応募者の増加傾向に歯止めがかかりそうです。

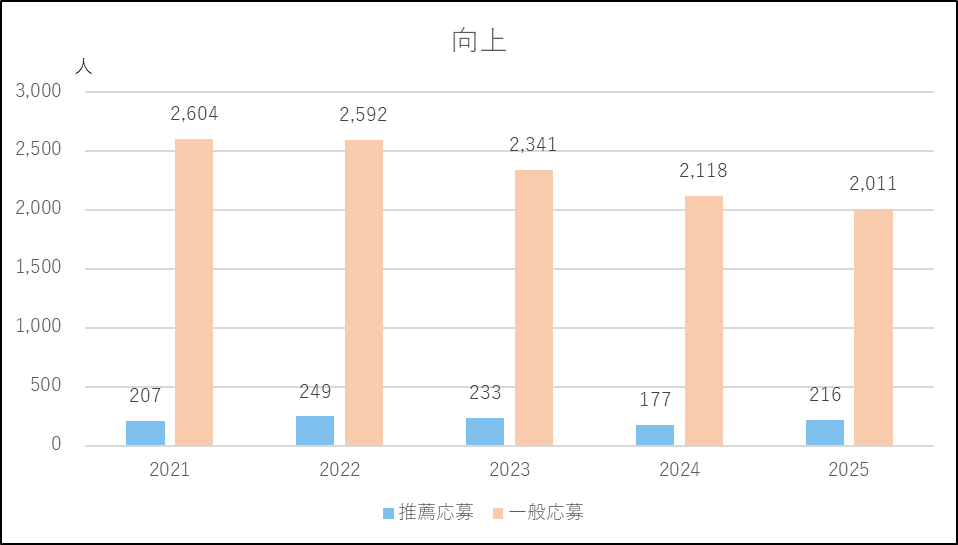

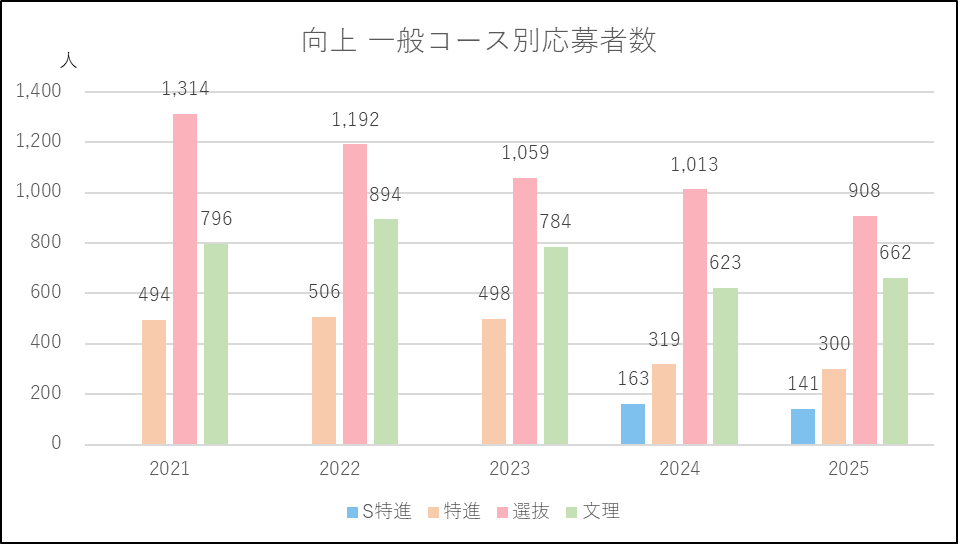

向上

向上は,2021年度に一般入試を書類選考に統一し,出願基準を緩和したことで応募者数が約2,600人に上りました。

それ以降, 2022年度には専願基準を併願基準に合わせて専願者を絞り,2023年度には『選抜』と『文理』,2024年度には『特進』と『文理』の出願基準を上げ,応募者数を絞り込んできました。

このように,コースごとに段階的に基準を引き上げ,学校全体のレベルアップを図っているため応募者数は減少傾向にあります。

コース別に応募者数の増減を見てみると,2023年度から2024年度にかけて『特進』での減少率(-35.9%)が突出して高くなっています。これは,同年の出願基準アップに加え,難関国公立大学を目指す『S特進』が新設されたため,受験生が分散したことも要因と考えられます。

2025年度は文理が基準を緩和したため応募増になったものの変化なかった特進や選抜は減少傾向から抜け出せませんでした。

麻布大学附属

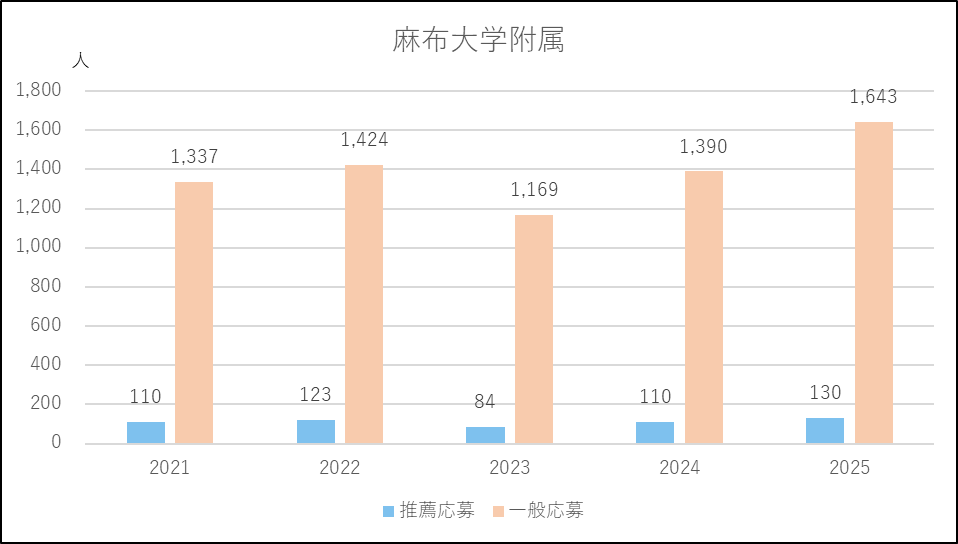

麻布大学附属は,近年レベルアップを図っており,募集要項の変更が応募者数に大きく影響しています。

2022年度は『S特進』,『特進』の出願基準を上げ,コースでの応募者数は減少しましたが,一方で『進学』の書類選考の応募者が増加。S特進や特進からOP入試へ流れた受験生もいたためか,OP入試の応募者も増加し,結果的に学校全体の応募者数が増えました。

この反動で,2023年度は基準アップや英検加点の廃止など募集要項を大きく変更し,応募者数を一気に絞り込みました。

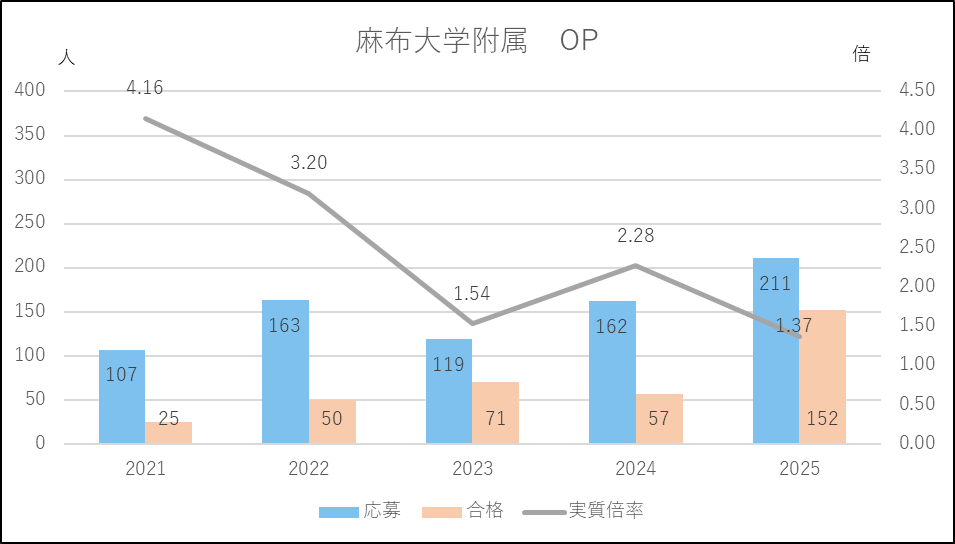

しかし2024年度は基準を据え置いて加点の上限を緩和したことで,書類選考を中心に応募者が増加。2025年度はさらに加点の上限を拡大し,一般入試の適性検査を廃止して利用しやすくした結果,応募者数は1,600人を超え,過去5年間で最多を記録しました。

また,OP入試の受験者数も増加傾向(2021年度104人→2025年度208人)にあり,チャレンジ精神のある受験生にも人気があることがうかがえます。2025年度のOP入試は実質倍率1.37倍と不合格者も出ましたが,合格者数は例年(50~70人)より多い152人となり,実質倍率が1.3倍台に下がりました。

2026年度はまた出願条件が厳しくなるので応募者はかなり絞られそうです。