今春の埼玉県公立高入試はどのような入試であったのでしょう。

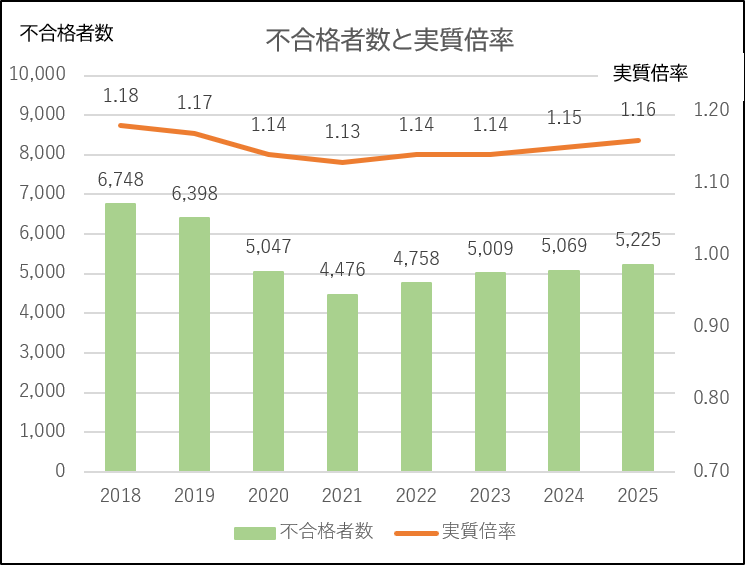

志願確定倍率は上昇傾向から下降に転じ、近年では低い方の1.10倍になりました。しかし、不合格者数は前年度より約150人増加しています。倍率が下がったのになぜ不合格者が増えたのでしょうか。

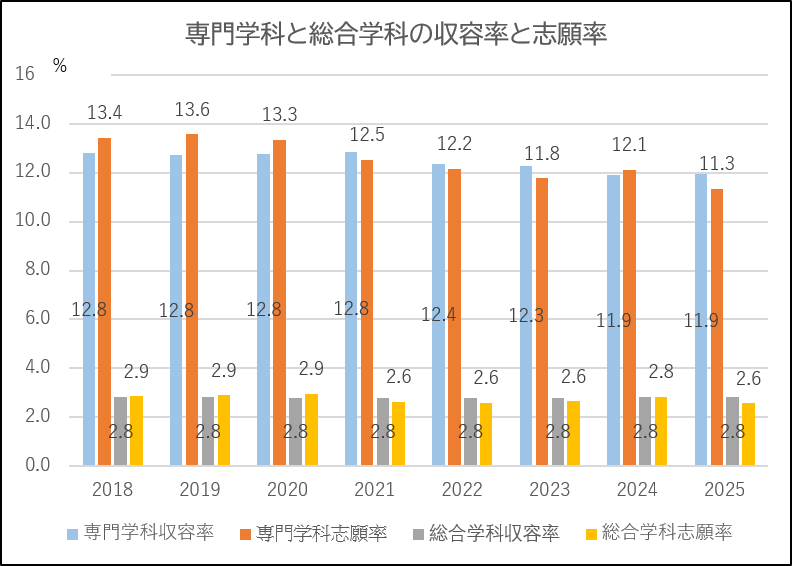

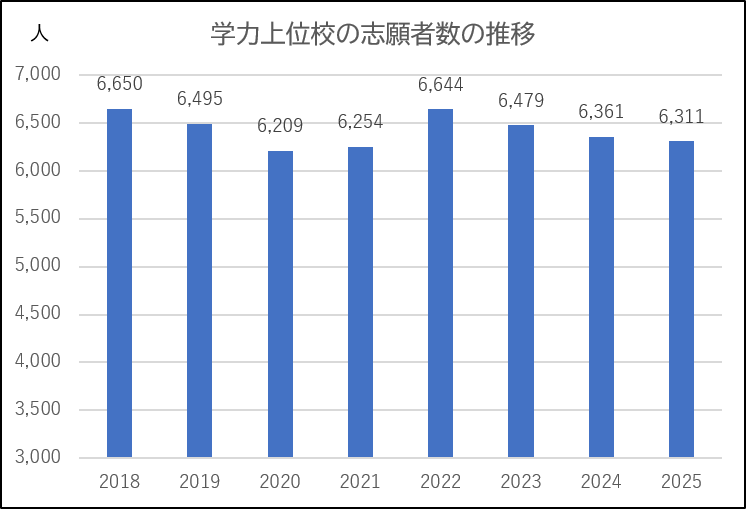

志願状況と志願率

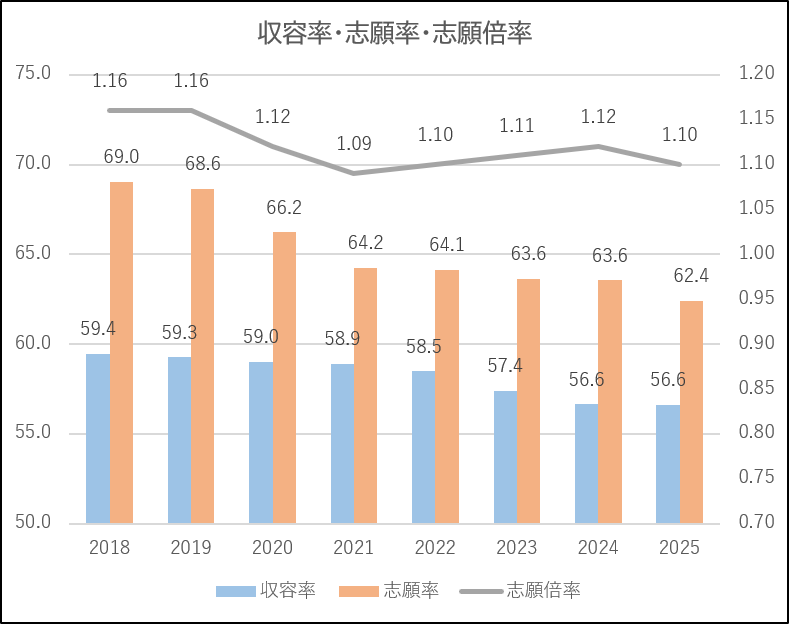

全日制の募集人員35,001人に志願変更後の志願確定者数は38,587人、倍率は1.10倍でした。志願倍率は3年連続で0.01ポイントずつ上がっていましたが、今年度は一転して前年度より0.02ポイントダウンしたのです。

グラフをみるとわかるように、これまで私立高校の学費軽減制度により公立離れが進行し、志願率は下降傾向になっていました。一方で生徒数に対する募集人員の枠(収容率)も縮小されていたため倍率は下がらず、逆に少しずつ上がっているような状況でした。しかし今年度は、収容率は前年度と同じ(56.6%)でしたが志願率が一気に1ポイント以上ダウン(63.6→62.4%)したため、倍率が下降に転じたのです。

学科別志願状況

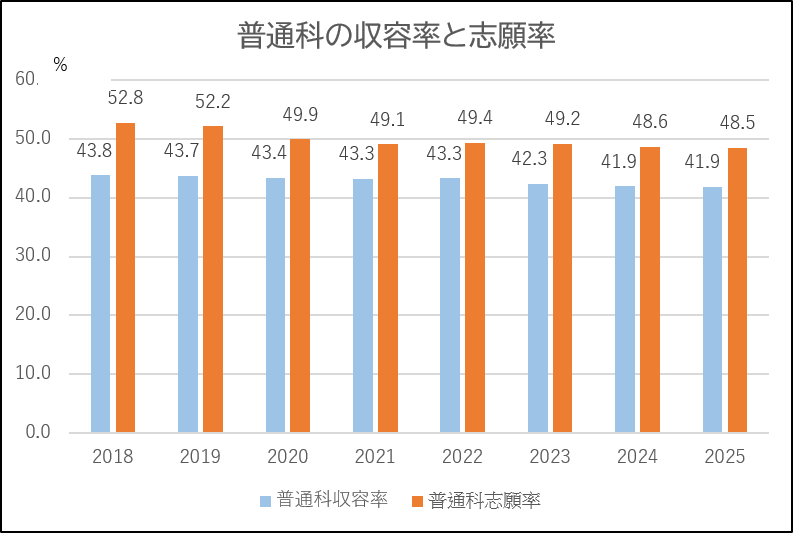

しかし、公立離れが進行し志願率が下がったのは普通科ではなく、専門学科と総合学科の志願者でした。 普通科の場合、収容率も志願率もほぼ前年度並みでしたが、専門学科と総合学科は収容率は変わらなかったものの志願率がダウンしています。

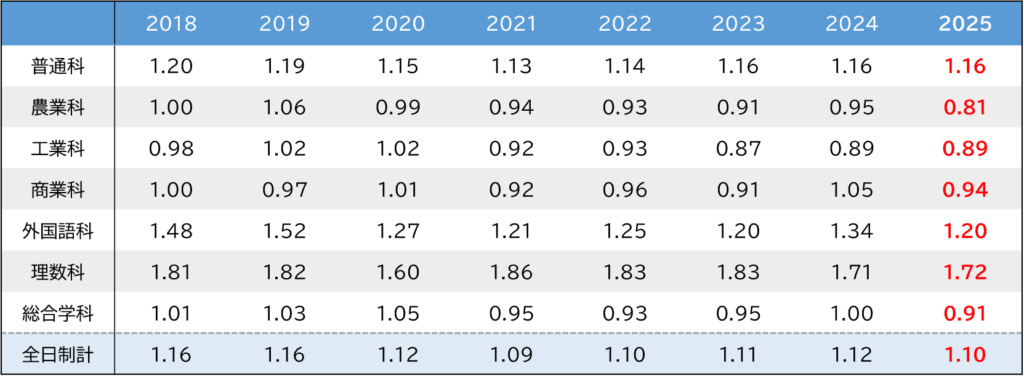

この結果、普通科の倍率は前年度と同じ1.16倍。専門学科は、農業科や商業科、外国語科、表にはありませんが家庭科(0.97→0.95倍)、美術科(1.29→1.10倍)、音楽科(0.76→0.55倍)など多くの学科でダウン。総合学科も下がりました。

【学科別志願確定倍率の推移】

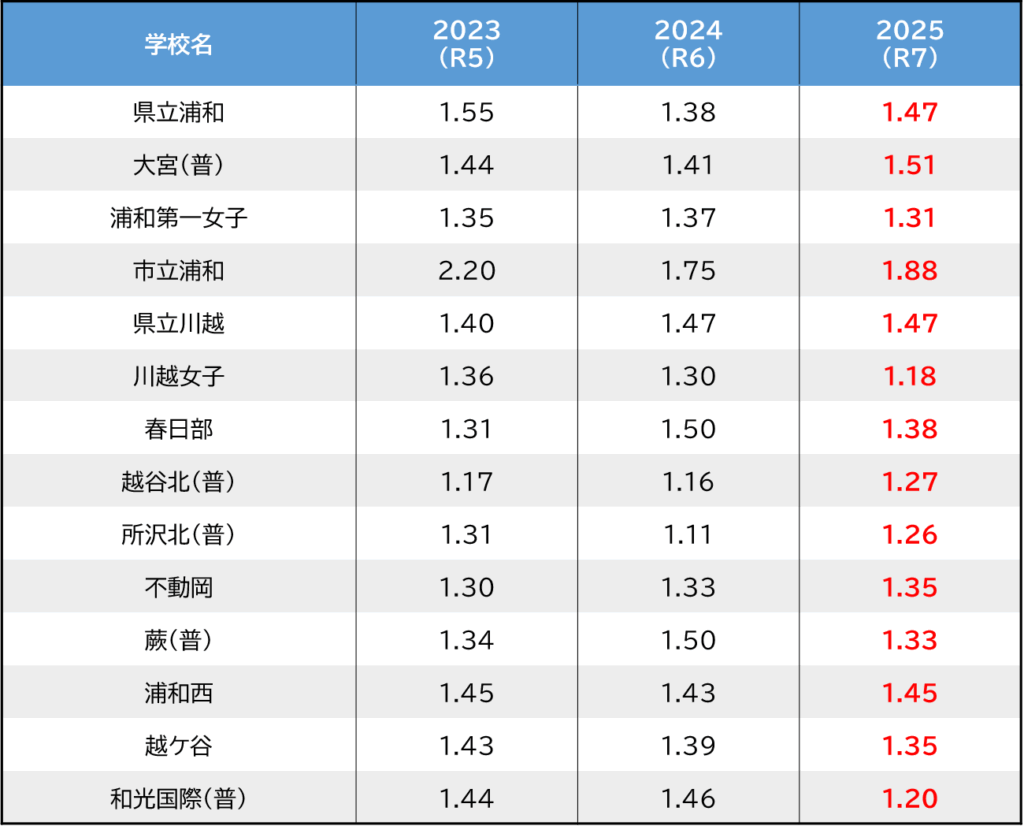

普通科でもっとも高い倍率になったのは今春も市立浦和で1.88倍。次いで川口市立「普通」1.68倍、市立浦和南1.55倍、大宮1.51倍と続きます。

学力上位校に高倍率校が多いというのは例年の傾向です。

【普通科高倍率ベスト10】

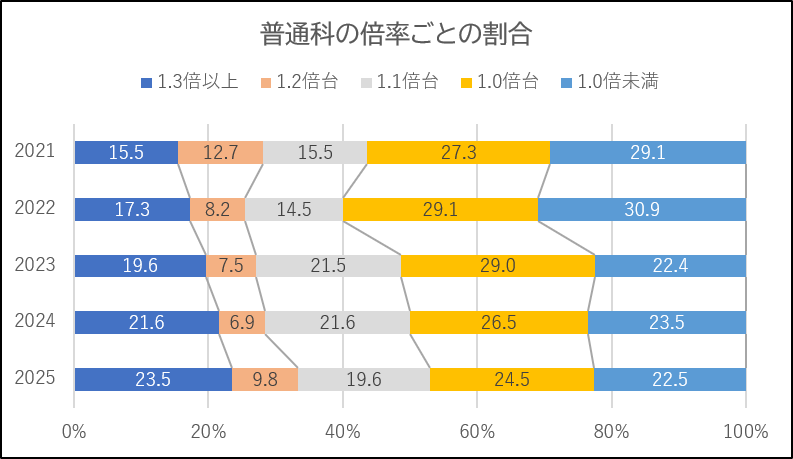

普通科の倍率は前年度と変わらなかったものの、次のグラフのように1.2倍以上の学校の割合が増加し、1.1倍台以下が減少して全体的に倍率の底上げが図られました。

このことが最終的な選抜状況に影響を及ぼす要因のひとつになります。

受検状況と合格者

受検者数は38,379人。事前取消と当日欠席者は前年度(403人)から半減し208人になりました。この結果、受検倍率は志願確定倍率と同じ1.10倍で留まっています。前年度までは取消・欠席が多かったため、志願確定倍率より受検倍率は0.01ポイント下がっていましたが、今年度は変わらなかったこともその後の選抜状況に影響した要因になります。

合格者数は33,224人。実質倍率は前年度より0.01ポイント上がり1.16倍になりました。不合格者数は156人増えて5,225人。志願倍率は前年度より下がったのにもかかわらず、結果は厳しくなるという不思議な入試になりました。

これは今まで見てきたように普通科においては倍率の底上げが図られ、1.2倍以上の学校が増えた結果、受検倍率は前年度と同じ1.15倍でしたが実質倍率は1.18倍に上がり、前年度(1.17倍)を上回ったことが要因のひとつです。

また専門学科は志願者が減少したことで倍率ダウンしましたが、志願者数が募集人員より少なくなったため、合格者数が出せなくなって実質倍率(受検者÷合格者)の分母が小さくなり倍率が上がりました。つまり、非常に偏りの大きい入試であったということです。これらのため、志願倍率が前年度より下がったのにも関わらず、実質倍率が上がって不合格者が増えることになったのです。

学力上位校の動き

以下の学力上位校では、志願者が増えた学校、減った学校さまざまですが、14校合わせた志願確定者数は6,311人で前年度とほとんど変わりませんでした。普通科は1.2倍以上の学校が増加しましたが、特に挑戦志向になったということではないようです。

むしろ、2021年度のコロナ禍による安全志向から2022年度は挑戦志向に変わったものの、以降少しずつ安全志向に戻りつつあるような志願状況になっています。

14校中、倍率アップした学校は5校、ダウンが6校、横ばいが川越、不動岡、浦和西の3校でした。

大きく動いたのは川越女子で、この10年間でもっとも低い倍率を記録、浦和第一女子も2番目に低い倍率になりました。県立高校の男子校、女子校が共学に向かうようですが、それに対して女子の受検生が敏感に反応したのかもしれません。逆に男子校の浦和は倍率が上がったり下がったりする隔年現象で今年度は倍率アップの年に当たり、川越は前年度とまったく同じ志願者数(526人)で高倍率が続きました。春日部は前年度の高倍率の反動で1.3台に戻りましたが、同校としては高い方の倍率を維持しています。

大宮は志願者増で4年ぶりに1.5倍台にアップ。不動岡は倍率が上昇傾向で、志願者数(482人)はこの10年間でもっとも多い人数になりました。越谷北は2023、2024年度と2年間1.1倍台の同校としては低めの倍率が続きましたが、今年度は志願者増となり標準的な倍率に戻り、所沢北も前年度の低倍率の反動がありました。市立浦和は毎年高倍率・激戦になる人気校ですが、今年度も1.8倍台の高倍率を維持しています。浦和西も3年連続1.4倍台の高倍率です。

上記のほか倍率ダウンした学校をみると、蕨が隔年現象で今年度が倍率ダウンの年、越ケ谷は微減ですが志願者数は3年連続で減少しています。和光国際は和光と統合し新しい学校に生まれ変わることがマイナスに働いたのか4年ぶりに志願者数が300人を切って、倍率も1.2倍台に下がりました。

通信制と競合する学力層の学校の動向

今年度の公立高入試でもう一つの大きな特徴が、通信制と競合する学力層の学校が大幅な志願者減になったことです。

この10年間でみると、狭山清陵は初めて志願者数が200人を割って定員割れとなり、日高も初めて100人を割り0.7倍台に落ち込みました。北本も同様、100人に足りず、倍率ももっとも低い0.6倍台になっています。このほか、栗橋北彩、鶴ヶ島清風も志願者数は最少で上尾橘(普)は募集人員の半分にも満たない0.39倍に下がっています。

来年、再来年と私立志向が高まるにつれ、この学力層の学校がさらに志望者減になる可能性があります。

埼玉県の公立高入試については、今後地域別の動向について見ていく予定です。